“书卷气”是宋明以来书法鉴赏与批评的一个颇为重要的审美内容和标准,也是研究这一时期书法史、书法美学史所无法回避的重要理论课题,可惜古人述而不论,今人的研究也未能深入,且时有误解。本文试图对其名称由来、含义变迁、美感特征和理论价值等问题做一初步的考索与评说,旨在引玉,以解悬疑。

以“书卷气”作为衡量书法艺术水平高下雅俗的主要依据,始见于宋代书论,但无其名。

苏东坡《柳氏二外甥求笔迹二首》诗中有“退笔如山未足珍,读书万卷始通神”句,意思是工夫深不如多读书,只有学富才能使书法达到神化的境界,至于为什么,他没有说明。《宣和书谱》评李磎书法说:“大抵饱学宗儒,下笔处无一点尘俗气而暗合书法,兹胸处使然也。”又评沈约书法说:“大抵胸中所养不凡,见之笔下者皆超绝,故善论书者以谓胸中有万卷书,下笔无俗气。”从这里可以看出一种因果关系:读书多能使人心胸旷达,志趣高雅,识见超群,书法自然会明个性、富韵味、宏气象、弃尘俗,由此而产生美感。

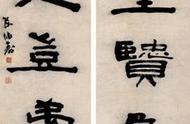

黄庭坚《跋东坡书》说:“余谓东坡书,学问文章之气,郁郁芊芊,发于笔墨之间,此所以他人终莫能及尔。”他所感受到的“学问文章之气”,就是后来常说的“书卷气”。而有人把“书卷气”视为一种风格,非是。

在古人看来,书法是君子之艺,是文人士大夫的雅事,所以又把“书卷气”称之为“士气”。刘熙载《书概》说:“凡论书气,以士气为上。若妇气、兵气、村气、市气、匠气、腐气、伧气、俳气、江湖气、门客气、酒肉气、蔬笋气,皆士之弃也。”他要求读书人在书法艺术上保持本色,避免各种属于世俗的不良风气。“士气”是就人而言,其名始见于元代画论。又称“士夫气”、“士人气象”。古书最初以简策编缀成卷,或以缯帛装轴,有些人就用“卷轴气”指代“书卷气”。“书卷气”之名大约始于清代,见《蒋氏游艺秘录》等。