美国一个心理研究组织曾做过一项实验:安排几个志愿人员,先测量每个人的握力平均是100磅,然后将这些人催眠,并暗示他们现在是软弱无力,浑身没劲。

经过这种催眠暗示之后,再重新测量他们的握力,结果发现,他们的平均握力居然只有60磅左右了。

但是,在同样被催眠的情况下,如果给予他们一种完全相反的暗示,告诉他们每个人都是大力士,强大无比。如此一来,其平均握力竟可达到140磅。换句话说,他们的平均握力在瞬间增加了百分之四十

积极的鼓励或消极的诱导会有如此不同的结果,实在令人震惊。同时,这也说明,一个人对自己的判断和认识,在很大程度上会受他人的左右和影响。我们能否做到:一是排除各种消极信号;二是尽量自己把握自己。

生活中象拉比这样好为人师的人却不负责任者比比皆是。听别人的话,能走好路吗?叔本华说:当心!不要让你的脑子变成了他人的跑马场。

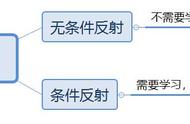

学习和条件反射

9、不只限于分泌唾液的狗——巴浦洛夫经典条件反射

经典条件反射 (又称巴甫洛夫条件反射),是指一个刺激和另一个带有奖赏或惩罚的无条件刺激多次联结,可使个体学会在单独呈现该一刺激时,也能引发类似无条件反应的条件反应。

巴甫诺夫的条件反射理论是通过一个实验来说明的,该实验是心理学中最著名的实验之一。巴氏在实验中先摇铃再给狗以食物,狗得到食物会分泌唾液。如此反复。反复次数少时,狗听到摇铃会产生一点唾沫;经过30次重复后,单独的声音刺激可以使其产生很多唾沫。但是经过许多重复联系,仅仅听到声音1到2秒后,狗就开始分泌唾液。在这里,食物是非条件刺激——即已有的一种反应诱因;分泌唾液是非条件反应——对非条件刺激的非条件反应。铃声是条件刺激——一种被动引起的非条件刺激的反应。巴氏实验中,食物和铃声之间的联系重复,最终导致狗将食物和铃声联系起来,并在听到铃声时分泌唾液,这种由铃声一种刺激引起的唾液分泌的反映叫做条件反射。比如一只听到铃声就分泌唾液的狗在一段时间内既没有得到食物也没有听到铃声,那么这种条件反射可以和以前保持一样强烈,当然这“一段时间”不能太长。如果在三天内只有铃声没有食物或只有食物没有铃声,那么原来存在于铃声和食物间的联系将减弱。

10、情绪化的小艾尔伯特——华生白鼠实验

华生白鼠恐惧实验分析

一、 实验现象描述

该实验以一名婴儿为被试。实验开始时,实验者给他呈现狗、猴子、白色绒棉以及白鼠,被试对这些动物和物体都感兴趣,愿意接近它们,并不时触摸它们,从来没有表现出丝毫的恐惧。当他的手刚触摸到白鼠时,响起钢条敲起的巨大的声响,他停止动作,但并没有哭。当他再次去触摸白鼠,第二次响起敲击钢条的巨大声响,他猛烈跳起,并张口大哭。他第三次去触摸白鼠,同样又响起敲击钢条的巨大声响,他猛烈跳起,张口大哭,并试图爬开。接下来,实验者将一只兔子呈现在他面前,他大哭并试图爬开。然后,实验者又将毛衣呈现在被试面前,被试并无接近倾向。最后,被试看到带毛发的面具,反应剧烈,大哭,立即向相反方向爬去。

二、 经典条件作用原理

经典条件作用是一种学习类型,在此过程中,有机体会学会将刺激联系起来。在经典条件作用下,中性刺激与有意义的刺激(无条件刺激)产生联结,并获得诱发类似反应的能力。

无条件刺激(US):指不需要事先学习而自动产生反应的刺激。

无条件反应(UR):由无条件刺激自动引发的非习得性反应。

条件刺激(CS):条件刺激之前是中性刺激,在与US 产生联结后最终诱发条件反射的刺激。

条件反射(CR):为US与CS联结后产生的对条件刺激的习得反应。

强化:指在经典条件作用中,中性刺激与无条件刺激在时间上的结合,或者指与条件刺激同时呈现、交替呈现或比条件刺激稍后呈现无条件刺激。

条件作用的习得:指条件反应首次被诱发出来并随着试验的重复而不断增强其频率的过程。在条件作用习得的过程中,条件刺激和无条件刺激必须经过多次匹配后,才能形成可靠的条件作用。在条件作用习得后,条件刺激的出现便预示着无条件刺激的来临,成为无条件刺激即将来临的信号。

条件反射的泛化:在条件作用习得之初,除条件刺激本身外,那些与条件刺激相似的其他刺激也或多或少具有条件刺激的效应。

三、 实验现象分析

在上述实验中,敲击钢条发出的巨大响声是无条件刺激(US),被试对于钢条发出的巨大响声所产生的恐惧情绪是无条件反应(UR),呈现小白鼠是条件刺激(CS),多次将小白鼠和钢条发出的巨大响声同时呈现是强化过程,被试看到小白鼠时就会产生恐惧感是条件反射(CR),被试看到带有皮毛的动物或物体时产生恐惧感是条件反射的泛化。具体分析如下:

实验初,被试对这些动物和物体都感兴趣,愿意接近它们,并不时触摸它们,从来没有表现出丝毫的恐惧,是由于这些动物或物体对于被试而言都是中性刺激,尚未与无条件刺激(US)联结,因而构不成引起心理反应的条件刺激。被试,也就是实验中的婴儿,对于敲击钢条发出的巨大响声,出于本能,会产生恐惧,这是天然的无条件反应。当这种巨大响声同小白鼠同时呈现给被试时,中性刺激(小白鼠)与无条件刺激(敲击钢条发出的巨大响声)在时间上的结合,诱发被试将这两种刺激联结起来,对小白鼠同样产生恐惧的反应,但恐惧程度并不强。当实验者多次将巨大响声和小白鼠同时呈现给被试时,被试对于小白鼠的恐惧感不断增强,小白鼠就成了条件刺激(CS)。随后,只要该婴儿看到小白鼠,就会产生恐惧感,即条件反射(CR)。接下来的试验中,该婴儿仅仅只是看到与小白鼠类似的带有皮毛的兔子、毛衣和面具,也同样产生恐惧感而大哭不止,是被试看到小白鼠条件反射性地产生恐惧感不断泛化的结果。

11、敲敲木头——斯金纳的鸽子实验

金纳以操作条件反射和强化等心理学成果闻名于世。作为彻底的行为主义者,他认为人类的大部分行为都是经强化形成的操作条件反射,包括迷信。他认为,人们之所以会迷信是因为他们相信或推测迷信行为和某些强化的结果之间存在联系,虽然实际上两者并不相关。人们相信这种联系是因为该行为曾经被偶然地强化了一次、两次或者几次。斯金纳称之为非关联性强化。这种强化与特定行为并不一一对应,但人们却相信这种因果关系确实存在。

为了证明自己的推论,斯金纳进行了严谨而细致的研究。研究采用的被试是8只鸽子。他首先连续几天喂这些鸽子少于它们正常进食量的食物,以便在测试时它们处于饥饿状态,由此增强寻找食物的动机,同时增加强化的效果。然后,他把鸽子放进一只箱子(心理学史上著名的斯金纳箱)。箱子里有食物分发器,而且食物分发器被设定为每隔15秒便自动放出食物,也就是说,不管鸽子做了什么,每隔15秒它都将获得一份食物,或曰奖赏,即强化。

之后,他让每只鸽子每天都在实验箱里待几分钟,对其行为也不作任何限制,但会由两个独立的观测者(避免人为主观误差)来观测记录鸽子的行为表现,尤其是两次食物放出期间的行为表现。

最后,斯金纳归纳分析了这些记录。他发现,鸽子们在食物发出之前的时间里,出现了一些古怪的行为,并由于食物的出现而被固着下来。有的鸽子在箱子中逆时针转圈,有的鸽子反复地将头撞向箱子上方的一个角落,还有的鸽子的头和身体呈现出一种钟摆似的动作,它们头部前伸,并且从右到左大幅度地摇摆。鸽子们表现得这些行为好象会产生食物一样。也就是说,它们变的迷信了,迷信这些动作会给它们带来食物。

随后,斯金纳选了那只摇头的鸽子继续实验。他把两次投放食物的时间间隔慢慢拉长到1分钟。这时,他发现,鸽子表现得更加精力充沛。在两次强化间的1分钟内,这只鸽子竟像是在表演一种舞蹈,他称之为“鸽子食物舞”,那是一种典型的迷信行为。

最后,实验要消除鸽子的这种迷信行为。这意味着在测试箱中的食物,也就是强化不能再出现。这样,迷信行为就会逐渐消退,直至完全消失。然而,让人惊奇的是,这只“跳舞”的鸽子在迷信完全消退前的这种反应次数竟超过了1万次。

斯金纳由此认为,这一实验证明了一种迷信。鸽子行为的依据是行为和食物间的因果联系,虽然这种联系实际上并不存在。在解释这个结果时,斯金纳还举了打保龄球的例子,因为他发现有些打保龄球的人扔出球后,球在球道上滚动时他还在转动胳膊,似乎这可以控制球,但是,这些动作并不真能对沿着球道滚动的球起作用。

不过,斯金纳补充说,打保龄球的人转动手臂与球的运动方向之间没有任何联系也是不准确的,准确的说法是,当球离开掷球者的手之后,掷球者的行为虽然对球没有影响,但球的运动却对掷球者有反作用。换句话说,有时候球可能碰巧沿着掷球者身体移动的方向运动,球的运动及其全中或补中的结果偶然强化了掷球者的转臂行为,使掷球者相信他的转臂是有用的,从而使这种迷信得以保持。

斯金纳这个研究成果没有引起多大的争议,并慢慢成为迷信心理方面的一个经典研究。或许有人会认为,用鸽子来做被试是欠妥当的,那么,心理学家布鲁纳和列维斯基设计的一个实验就弥补了这方面的不足。他们用人来做被试的一个实验同样证明了人类是多么的容易形成迷信行为。

12、观察到攻击行为——做出攻击行为——榜样对攻击行为影响的实验(班图拉)

智力、认知和记忆