中医对微循环的认识

微循环异常称疾、亚健康或体质素质之疾,而微循环病理变化者多称病。

微循环障碍引起疾与病意义,与中医疾与病定义上具有相近相似特色。

中医发病学理论,健康与疾、病关系本质概念观点。

中医认为破坏阴阳平衡,且属为动态平衡者多为疾、或多称之为疾,而阴阳平衡失调发展致破坏损伤机能机制、且生理功能不能发挥正常者多是病。

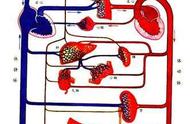

微循环是指微动脉和微静脉之间的血液循环。

其功能特色是进行血液和组织之间的物质交换整合气化。

调节方式主要通过神经和体液调节血管平滑肌等的收缩来影响微循环交换及量的特色属性。血质量、组织质液是其作用影响因素,简称血流量与组织间液。

内容主体包括:

1.三交通途经。

迂回通路、直接通路、动静脉短路。

2.二控制管理活动。

神经与体液调节;收缩与扩张性。

3.二主体功能性。

物质交换:扩散-吞饮、滤过-重回收。

中医认为微循环生理功能,其主要与气血津液及五脏脑、六腑经络、组成结构紧密联系。

微循环特色,中医整体的总结。

主体按脏腑、三焦、四肢、清窍肌肤,及筋膜、骨络之清阳浊阴特色分。

《灵枢·经脉》:“骨为干,脉为营,筋为刚,肉为墙,皮肤坚而毛发长。”组织结构位势多在脉营、筋刚、肉墙,以及脏腑脑为主体之间。

微循环是人体组织器官输送氧气、营养、激素、组织质液等升降出入气化回收带走代谢产物过程,也是归属于气血津液神、清浊、阴阳气化变化。

微循环障碍失调,引起胀、麻、酸、痒、重、痹、痛、肿、寒热不适、结节、肿瘤,以及变色,溃疡、出血等症,并出现衰老衰退、血管疾病、代谢分泌疾病,糖尿病、肿瘤出现变化等。最常见之痰湿饮瘀体质都属微循环障碍引起。

临床症状有:发热,咳嗽,干渴或异常,痛胀感,二便异常,水肿,眩晕,出血,还有伴随呕吐,神志不清,心悸,严重者神昏、抽搐等。

微循环障碍失调变化规律,是疾与病,证与候关系内容。

证:病理单元、病理层次,是状态本质或现象。证揭示疾病部位、病性病势,或损伤程度状态、功能特色。证提示病证演变之势。

中医理论“气行则血行,气滞则血瘀”“瘀血瘀气不除,新血新气难生”“阴平阳秘,精神乃治"“邪之所凑,其气必虚"“营卫不行,五脏不通"等,是对循环失调障碍的特色总结概括。微循环失调病理规律特点:早期生物钟失调,经络组织不适功能下降,气虚气逆气滞,血虚血溢血瘀,气不摄血,血不载气,津液输布障碍、阴虚,邪生变,内生五邪、风寒火燥湿,以及痰饮病机瘀血特色,后期生理钟异变、功能性阴阳一系列病理出现,严重失调甚至阴阳格柜突变。

因中医生命“气血津液神、清浊阴阳"及邪气与发病关系,微循环障碍失调疾病,可分二大类型辨证论治。

外感疾病(传染病)、内伤疾病二大类型,其中最主要归属于六经辨证与气血津液辩证中。

改善微循环的中药主要因素有理血化瘀,活血行气,温阳益气,以及化痰湿热,理气,治风,解表,和解等。

中药主要是以活血化瘀,温阳益气为主。常用的中药:当归、黄芪、川芎、丹皮、丹参、刘寄奴、益母草、桃仁、红花、赤芍、泽兰、鸡血藤、桂枝、地龙、艾叶、郁金、姜黄、银花等。

本文为知识共享。

如使用不当,概不负责,并保留相关法律事项。

原创作者 罗占光中医生。

(未完待续。)

,