唐晓敏

(一)郡县制的演进

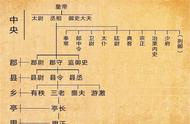

中国西周及春秋时期是封建制社会,从战国开始,中国政治出现了新的情况,就这是王权逐步加强。战国时期,各国掀起以富国强兵为目的的变法运动,变法的主要内容之一就是废除分权为特征的分封制,确立强大的王权。如秦国商鞅变法,废除“世卿世禄制”,实行二十等爵制,贵族无军功不得受爵。更进一步,是推行县制。秦国商鞅“集小都乡邑聚为县,置令、丞,凡三十一县”。郡县直接隶属于国君的地方行政区域,由国君任免地方官,这一制度使分散的权力层层集归中央。秦统一六国之后,更是在全国范围实行郡县制。进一步强化了中央对地方的控制。一个重要的举措是,采用贾谊提出的“众建诸侯而少其力”的策略,把一些举足轻重的大国析为几个小国。景帝趁平定七国之势,取消了王国自行任命官吏和征收赋税的特权,规定诸侯王不得治理民政,只能“衣食租税”,王国的地位已与汉郡无异。到西汉武帝时期,代表中央集权的郡县制最终确立。从此,中国进入了一个新的历史时期,即郡县制时期,也叫中央集权的专制政治时期。

中国历史上郡县制政治,又可以分为前后两个阶段。前一阶段是从汉代到唐代中期,后一阶段是唐代中期直到清末。

汉代政治制度是对秦代的继承,所谓“汉袭秦制”,即从大的方面,也是“郡县制”,而不是周代的“分封制”,但与后代还有自己的特点,一是在朝廷内部,宰相的势力比较强大。

汉代的丞相,身兼两种职能:一方面是“掌丞天子,助理万机”,参与决策;另一方面是“总领百官,事无不统”,负责政令的执行。由于丞相在朝廷之上是“百官之长”,在朝廷之外还有组织掌握丞相府这一属于他私人的办事机构,丞相府设东曹、西曹、集曹、议曹、奏曹、法曹、贼曹、决曹、仓曹等,分曹治事,俨然是个小型政府。这使他在掌管政令执行的同时,在决策方面有相当大的发言权,以至达到君王对之“言无不听”的程度。“言无不听”,不是制度的规定,而是实际形成的结果。因为国家政务的一切信息资源从发出指令到执行反馈都集中于丞相,所以照理说君主如不故意使自己犯错误,也就不能不对丞相“言无不听”。换言之,君主对丞相“言无不听”是由于丞相“事无不统”,是丞相兼有决策与执行两种职能的结果。

汉代的地方长官也拥有较大的权力。汉代的郡太守,“辟除赏罚,兵刑赋役,皆得以专制。”具体地说,第一,他有辟除地方政府属吏之权。这种对本府属吏的自行任免之权,使之可以对 地方政府组织形成绝对控制。第二,他有向中央举荐郡境吏民做官之权。这一权力使之与上层人士建立并保持密切联系。第三,他掌握兵权与专*权,在必要时可以便宜行事或以军法从事。第四,他有自设“条教”之权,可以因地制宜对地方经济、文化教育或风俗习惯采取他认为合适的措施。第五,他有支配地方财政之权。中央审核地方财政是通过上计制度,即年终报告,这种事后审核制度使之有很大自由决定的权力。

这种情况,到后来促成了专权的宰相的出现。汉代末年的地方势力割据,以及“三国”的分治。到东晋时期,甚至出现了“门阀政治”,皇权不能独大,需要与世家大族共同治理天下,这就是历史上说的“王与马、共天下”。

东汉时期世族兴起。这一时期的世家大族即发挥了这一作用。东汉时期,宦官发动党锢之祸,*了“三君”窦武、刘淑、陈蕃,“八俊”李膺、荀翌、杜密、朱寓、魏朗,“八顾”巴肃、范滂、尹勋,“八及”翟超,“八厨”刘儒等,使一批已经兴起或即将兴起的世家大族被扼*,但世家大族清廉正直的门风却得到世人更普遍的认同。

三国时期,吴国的世家大族陆氏家族,对孙权皇权也发挥了这种抑制作用。史称陆氏家族“义烈”,也就是“忠义”、“忠烈”。这一家族中赫赫有名的是陆逊,作为儒学大族的代表陆逊坚持儒家的政治理想,反对君主采用刻薄寡恩的法术之治,主张适当限制君主的权威,以不致使其演为暴君。最后在所谓的“二宫之争”中,遭受到孙权的打击而“愤恚而卒”。不过,陆逊的抗争也并非没有意义。后来孙权还向陆逊的儿子陆抗承认自己错了。陆氏家族与孙权皇族多次抗争,直到残暴的孙皓上位之时,也未敢对陆氏下手,其原因是陆氏宗族强大,且在外掌兵。史载:孙皓问丞相陆凯曰:“卿一宗在朝有人几?”陆曰:“二相、五侯、将军十余人。”皓曰:“盛哉!”陆曰:“君贤臣忠,国之盛也;父慈子孝,家之盛也。今政荒民弊,覆亡是惧,臣何敢言盛!”据刘孝标注引《吴录》:“时后主暴虐,凯正直强谏,以其宗族强盛,不敢加诛也。” 对于孙吴时期儒学士族所起的作用,明清之际的思想家王夫之已有所论,他说:“孙氏不知道而道未亡,诸葛道其所道而道遂丧。孙氏之所以“不知道而道未亡,”则绝非偶然,关键是孙吴江东化之后,江东儒学大族势力上升,对皇权形成了强有力的扼制的结果。

唐代世家大族逐渐衰落,不过,仍然在政治上有一定的影响,有世族背景的官员面对君王,比较敢说话,如中唐时期的著名宰相裴度,曾对唐宪宗提出批评性的意见,他就出身于世家大族,裴氏是河东三著姓,即裴氏、柳氏、薛氏。柳宗元也有世族背景。他自己属于河东柳氏,母亲出身范阳卢氏,妻子出身弘农杨氏,而他的两个姐姐,一个嫁到崔氏,一个嫁到薛氏。到了唐代,世家大族的影响力已经大大降低。但在朝廷政治中,我们依然可以看到,许多出身世族的大臣仍能坚持自己的看法,与皇帝抗争。宪宗平定淮西之后,想好好享受了,即开始重用佞臣皇甫缚,让他做宰相。裴度即奋起抗争,上书皇帝,言辞激烈地说:“缚虽又吏才,素无公望,特以聚敛媚上,刻削希恩。诏数既下物情骇异,至于贾贩无识,亦相嗤诮。”裴度正是出身士族,为“河东三著姓”的裴氏家族。

按王夫之的分析,魏晋南北朝时期,君屡易,社屡屋,盘石之家自若的局面,逮至隋唐,虽行科举取士,门阀世族的势力依旧强大,造成寒士与世族争势。世族豪门的存在,在王夫之看来对君权起到了抗衡和制约作用。梁启超在《中国专制进化论》中曾言:“贵族政治者,虽为平民政治之蟊贼,然亦君主政治之悍敌也。”确是如此。

从隋唐开始,皇权大大加强。唐代的君王与宰相的关系已经出现了重大的变化。即“三省制”,各部都对皇帝负责。宰相的权力已被大大削弱了。到了宋代,君主更是大大加强了中央的力量,而且严格控制军队。这成为中国后期政治的一大特点。明清时期,中国政治更成为严格的中央集权和专制的政治。宋太祖赵匡胤在建国之初,任命薛居正等三人为“参知政事”,牵制宰相赵普。此外,宋代把唐末五代权宜设置的枢密使和三司使设为常置,用以分散宰相的军权与财权,以便皇帝对中枢机制操控。明朝更进一步加强皇权,干脆废除了丞相制。明初朱元璋曾先后任命李善长、徐达、汪广洋、胡惟庸为丞相。其中李善长、汪广洋、胡惟庸三人都因相位与皇权之间的矛盾而被诛。朱元璋借胡惟庸谋反而废相改制,将君权与相权集于君主一身,确保皇帝对于权力的绝对控制。而丞相被废除后,皇帝事必躬亲是不可能的。《明实录》卷六五记:洪武十七年,八天内,内外衙门向中央上奏书达1661件,谈了3391件事,平均每天要着208 件奏札,处理424 件事情。纵使得朱元璋精力充沛,也难以应付。皇帝需要他人帮助,最受信任的是宦官。士大夫阶层则失去了士大夫阶层作为文化集团的独立品格,完全成为皇帝的奴仆。朱元璋不仅决不容许权臣的出现,而且不容许臣下对君主有丝毫的不忠,乃至对儒家的民本主义思想也不能容忍。朱元璋读《孟子》,怪其对君不逊,发怒说:“使此老在今日,宁得免耶?”下令将孟子的排位从文庙中移走。因第二天“司天奏文星暗”,他担心受到上天的惩处,不得不把孟子的排位请回来,但还是钦点文臣,数次删削《孟子》,共删节了八十五章。

明代君王为巩固皇权,采取的种种集权手段践踏了士大夫的人格尊严。朱元璋首创廷杖之刑,即在殿廷杖责官员。他的亲侄朱文正、工部尚书薛祥以及永嘉侯朱亮祖父子等,均被杖死或鞭死。这种刑罚为子孙继承。据《明史•刑法志》的记载,从成化到万历年间,官僚先后被廷杖者,多达四百余人,“毙于杖下”者就有二十七人。被廷杖的上至总督、巡抚、侍郎、左右都御史、大理寺卿、左通政等,下至御史、给事中。嘉靖时蓟州巡抚朱方、大同巡抚陈炮均“毙于杖下”。当时有这样一种现象,“京官每旦入朝,必与妻子诀,及暮无事,则相庆,以为又活一日。清朝建立之后,也是不断加强君主专制。清圣祖又在乾清宫的西南角设立南书房。南书房的设立使皇权得到进一步的加强。雍正又建立了一处专门听命于皇上的部门——军机处。军机处凌驾于内阁和六部之上,但军机处的长官军机大臣只是一个上传下达的人员,在处理事务时,只是秉承皇帝旨意办事,不能决策。军政大权完全集中于皇帝手中,君主专制制度发展到极致。

(二)优势与不足

总的说来,封建制度是分权的,郡县制度是集权的。集权可以调动天下之力,应该是更强大的,而分权则做不到这一点,这是集权政治的优势。

但集权政治也存在很大的问题,这就是中央的权力过于集中,地方权力太弱,因此无法承担起应该承担的责任。从中国古代历史的发展实际看,分权的社会倒比较有力量,如汉代地方权力很大,汉代的郡太守即有辟除地方政府属吏之权,有向中央举荐郡境吏民做官之权,掌握兵权与专*权,有自设“条教”之权,可以因地制宜对地方经济、文化教育或风俗习惯采取他认为合适的措施,有支配地方财政之权,这样的社会权力比较平衡。宋代之后,中央权力太大而地方无权,一切全赖中央,一旦中央出了问题,国家就不可收拾。对此钱穆有这样的分析:“宋代以后的中国社会,开始走上中国的现代型。第一是中央集权之更加强,第二是社会阶级之更消融。”结果是“一个中央政府高高地摆在偌大一个广阔而平铺的社会上面,全国各地区,谁也没有力量来推动一切公共应兴应革的事业,像水利兴修,道路交通,教育宗教一切文化事业,社会没有力量,全赖中央,这是不可能的事。一到金胡南下,中央政府崩溃,社会上更无力量抵抗或自卫。”又说,宋代以后社会的“最大缺点,则在平铺散漫,无组织,无力量。”“这样一个平铺散漫,无组织、无力量的社会,最怕的是敌国外患。 钱穆所说,是很值得注意的。一般认为,汉族作为农耕民族不如北方的游牧民族强悍,因此与游牧民族作战处于劣势,但其实并不是这样。汉唐时代的汉族,虽然也是农耕民族,但军事上是很强悍的。汉代与匈奴作战最终是取胜的,唐代与游牧民族抗衡也不落下风。宋代难于抵抗北方游牧民族,主要原因在于当时一切权力都归朝廷,地方没有力量,全赖中央。这样的社会权力结构,确实是如钱穆所说的“最怕的是敌国外患”。

,