《黄帝内经》中说,“人之所有者,血与气耳。”气血才是生命的根本,其他的东西都是围绕着气血而运行的。

一、气是什么

从中医学上讲,气是构成人体、维持人体生命活动的最基本物质。气既是人体赖以生存的具体物质,又是人体脏腑、组织功能活动的总称。这里的“气”都是看不见、摸不到的。有的人受了重伤,旁人会探一探他的鼻息,如果“没气了”,就表明这个人没有生命了。常言道:“人活一口气”,也常形容人活着为了“争一口气”,这些都是我们要讲的“气”。

气的来源很多,有来源于父母的先天之精气、来自饮食物中的水谷之精气和存在于自然界的清气,通过肺、脾、胃、肾等脏腑生理功能的综合作用而生成。气在人体内是不断运动的,不断出入、升降于各个脏腑、孔窍之间。人体所需的精微物质需要通过气的运动传输到身体各个部位;人体新陈代谢之后形成的废物、水液等变成汗、尿、便等排出体外,这一过程也依赖于气的作用。

气的不足称为气虚,由先天稟赋不足,或后天失于调养,或久病耗损所致。气不足则其推动、营养、防御等功能减弱。

二、血是什么

血,即血液,是循行于脉管中的富含营养的红色液态物质,是构成人体和维持人体生命活动的基本物质之一。血主于心,藏于肝,统于脾,布于肺,根于肾,有规律地循行脉管之中,营运不息,充分发挥灌溉一身的生理效应。

我们摄入的营养物质都依赖于血液运输到身体各个部位,所以脂肪、肌肉等的形成都依赖于血的灌溉与濡养作用。现实中,我们经常看到一些人长得白白胖胖的,就证明这类人的饮食质量很好,血液中的营养物质非常丰富。

血虚又称血液不足。造成血虚的原因有生化乏源、失血过多、久病耗损等。

三、血为气之母,气为血之帅

气和血是人体内的两大类基本物质,在人体生命活动中处于很重要的地位。两者都来源于脾胃化生的水谷精微和肾中精气。气和血一阴一阳,气无形而动,属阳;血有形而静,属阴。气有温煦推动的作用,血有营养滋润的作用。气是人体的动力,血是这个动力的源泉,二者关系密切,不可须臾相离,乃阴阳互根、自然之理。

中医有“血为气之母,气为血之帅”之说,气与血一向是焦不离孟的关系。血若无气的统率和推动,就无法到达身体需要的地方;气若无血作为基础,气就变成了身体里的邪火。气虚,人就会疲乏无力、气短懒言、食欲不振、头晕目眩、面色苍白;血虚,人就会心悸失眠、形体消瘦、皮肤干燥、面色萎黄。

气血两虚是气虚和血虚同时存在的病理状态。气血两虚多因久病消耗、气血两伤所致。或先有失血,气随血耗;或先因气虚,血化生障碍而日渐衰少,从而形成气血两虚。

中医治病需“求之根本”,就是要寻找出疾病的根本原因,并针对其根本原因进行治疗,这也是中医辨证论治的基本原则之一。气虚补气、血虚补血,即是气血亏虚时的主要治疗原则。

如何 “补”呢?补法又称为补益法,是运用具有补养作用的方药,以益气强筋、补精益血,消除虚弱症候的治疗方法。补气适用于脾肺气虚、倦怠乏力、少气不足以息、自汗、脉虚大等症;补血适用于血虚或失血。

四、中国人的气血,用中国式的方法来补

和西医比起来,中医对生命有其独特的认识,那就是经络和穴位。经络内连五脏六腑,外连四肢百骸;穴位(腧穴)是人体脏腑经络气血输注出入的特殊部位,也是邪气所克之处。当脏腑有疾病或邪气侵犯人体引起气血功能失调时,也会在相应的腧穴上出现病理反应。

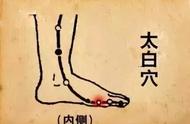

穴位不仅可以治疗所在部位及其邻近器官的病症,还可以治疗本经循行所及的远距离脏腑、器官的病症。运用针刺、艾灸、刮痧、拔罐、按摩等方法刺激作用于腧穴,可以达到疏通气血、调和阴阳、通畅真元、邪去正安的治疗目的。

人体上的穴位有很多,功效各不相同。我简单总结了 10个常用于补气的穴位和10个常用于补血的穴位,需要时进行按摩、艾灸、刮痧、拔罐,病时可治疗,无病能保健。掌握了这些穴位,胜过医生开药方。

五、人体十大补气穴位

1

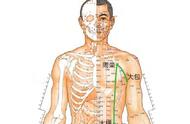

脾俞穴

归经:足太阳膀胱经

位置:人体的背部,第11胸椎棘突下,左右旁开两指宽处

作用:外散脾脏湿热之气

2

足三里

归经:足阳明胃经

位置:在小腿外侧,当犊鼻下3寸,距胫骨前缘外开一横指(中指)

作用:补中益气、通经活络、疏风化湿、扶正祛邪、健脾和胃、祛病延年

3

膻中

归经:任脉

位置:位于胸部,当前正中线上,平第4肋间,两乳头连线的中点

作用:集心包经气血,可以缓解气滞、气逆之心肺胃病、乳病