唤醒学生的个性体验

——部编语文七年级《天上的街市》教学案例

一、案例主题

该案例取材于部编语文七年级上册第六单元第20课《天上的街市》的教学。

二、案例背景

本课是部编语文初中《语文》教材七年级第六单元第二十课,本单元以“感受文学的奇思妙想,体验虚构与想象的力量,开阔自己的视野”为人文主题,四篇课文都具有形象鲜明,想象丰富,语言优美的特点,充分体现了文学作品中奇思妙想、虚构想象的独有魅力,意蕴深刻而又隽永。但这一些必须由学生自己在阅读过程中来感悟和体验。通过阅读提高学生的人文素养、审美情趣,又可以引导学生体验和理解作品,提高欣赏诗歌的能力。《天上的街市》以独创的意象,精巧的构思和近趋完美的形式抒发了对自由、美好生活的向往之情,黑暗社会的痛恨之情,对理想的执着追求,具有强烈的现实感和鲜明的时代感。通过学习本诗,进一步培养和提高学生鉴赏诗歌的能力及审美情趣,并在此基础上学习创作小诗,抒发自己心中所想、所感。

三、案例设计理念

新课标要求在阅读教学中要尊重学生独特的情感体验,要体现以“学生发展为本”的思想,突出学生的主体地位,培养学生的主动参与意识。在具体操作上要努力搭建好师生课堂交流的平台,创造一种宽松、祥和、愉快的对话环境,利用师生之间、学生之间的交流碰撞,激起智慧的火花,从而共同探疑、解题,获得知识,发展能力,培养个性。

第一环节:初一是初次接触新诗,教师应加强指导,教师要发挥教学目标的导学导读功能,利用系列化的目标,步步激疑、启思,引导学生按照一定的程序去研读课文,初步理解诗歌的基本内容。

第二环节:在整体感知、理解诗意这一环节中,让学生自己去读,结合老师提出的问题,自主发现问题,然后学生之间相互合作,共同探究。在这一过程中,教师的角色定位是一名参与者、引导者、学习者,学生是主体。在这一过程中,教师要鼓励学生畅所欲言,说真话,诉真情。引导学生去感知诗歌内容,特别是品味“明”“闪”“现”“点”“定然”“ 浅浅的”“骑”“闲游”“朵”这些词语,体会诗人如何抒发对自由、美好生活的向往之情。

第三环节:朗读指导。指导学生在理解诗歌内容的基础上,自己会确定朗读的语气、语调、节奏、重音,从而有感情地朗读诗歌。我把朗读的训练与指导贯穿于本诗的学习全过程中。指导学生朗读时,可用阶梯式朗读法指导学生。首先要求学生初读全诗做到流畅、准确;再读全诗要求读出诗人对自由、美好生活的向往之情和对祖国的深深热爱。

第四环节:是让学生积极参与,从课内的学习,迁移拓展到课外相关诗文的阅读积累,从课内到课外构成了一个“大语文”的学习框架,教师在这一过程中,要对两首诗风格、朗读方面,加以适当的指导。

四、学情分析

初一的学生第一次接触现代诗歌,基于这种情况,在传授知识的同时,作为教师还应该引导学生尝试现代诗歌的评价和写作,而且通过学生的朗读、背诵、比较阅读还可以培养学生阅读诗歌的兴趣。另外,本单元具有丰富的人文教育资源,《天上的街市》中的对理想的执着追求,对自由、美好生活的向往之情都可以提高学生的人文素养。

五、目标设置

(一)、知识和能力目标

1、把握诗歌的形象,领会其象征含义。

2、培养学生有感情的朗诵能力和想象、联想能力。

3、体会诗歌言简意深的语言特点。

(二)、过程和方法目标

根据教材特点和学生实际,运用多媒体教学手段,结合教师组织、启发、鼓励、指导学生按照正确的思维方向、路线、探求未知领域的知识,使学生尽可能的独立去开掘知识宝库,充分调动学生学习的自觉性、主动性、独立性和创造性,进行愉快的课堂教学。

(三)、情感态度和价值观目标

深刻理解作者对自由、美好生活的执着追求,将感情上升到激励学生对理想的执着追求,对祖国的热爱。

六、案例过程

(一)创设情景,导入新课:

同学们古今中外,很多文学作品以“向往美好生活,执着追求理想,热爱祖国”为主题,现在请同学们试着说一说自己知道的有关相关诗句。

“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。”“忧郁的日子里需要镇静:相信吧,快乐的日子将会来临。”今天我们要学习的也是一首有关向往美好生活,执着追求理想的诗歌郭沫若先生的诗歌《天上的街市》。

(二)朗读欣赏

1、听课文朗读,提问:你从朗读中,体会到了什么感情?

明确:对美好生活的向往之情

2、过渡:作者为什么有着这样执着追求理想的精神?作者又有着什么样的独特经历?让我们一起走进诗人——郭沫若。

(三)作者简介与创作背景(了解)

1、郭沫若,原名郭开贞,四川乐山人,诗人、学者。

代表作诗集《女神》《星空》等。

2、创作背景

这首诗写于20年代初期,此时,“五四”运动的洪波已经消退,大革命的时代尚未到来。半殖民地半封建的中国,依旧被帝国主义列强和各派军阀势力控制着。面对这种现实,诗人感到失望和痛苦,他痛恨黑暗的现实,向往光明的未来。在灿烂星空的诱发下,写下了这首充满浪漫色彩的著名诗篇《天上的街市》。

(四)诗歌赏析:(重点与难点)

1、赏析这首诗的意象

(1)生活大家都体验过,对于自由、美好的生活每个人的理解不同,可又说不清道不明,郭沫若是怎样把这种抽象的情感表达出来的呢?

讨论明确:街灯、明星、街市、珍奇

(2)反用“牛郎织女”神话为什么能够表现作者对自由美好的生活的向往?

讨论的基础上点拨,明确:传说中的“牛郎织女”与诗中的“牛郎织女”的异同。

(3)小结:诗人用一个个具体可感的形象,联想与想象多种手法并用阐明抽象的理想生活,这就是创设意象。这在我国古典诗歌中经常用,意象是理解和赏析诗歌的重要途径,下面我们就从诗歌的意象入手,对诗歌的结构和思想做深入的分析。

2、感悟情感之美

(1)诗中美好自由幸福的情景寄托了诗人的什么理想?

想象中的“美”是为了反衬。

天上街市的宁静祥和,人间地狱的黑暗动乱;

天上街市的美丽富裕,人间地狱的丑恶贫困;

牛郎织女的自由幸福,劳苦大众的凄惨悲凉,

从而激发人们去追求光明幸福的生活。

(2)结合诗歌结构的安排,我们一起探讨一下这首诗的主题思想。

明确:这是一首抒情诗,诗人借天上的街市来描绘理想世界的情态。

表现作者追求理想、向往自由幸福的思想感情。

3、赏析这首诗的艺术美

诗歌虽然给我们带来的哀愁之苦挥之不去,但是给我们带来的诗歌“美”感同样也是令人久久回味的,让我们一起看看首诗“美”在何处?

(提示:从音乐、结构、和意境等方面进行赏析。)

形式美:寓变化于统一,四小节结构完全相同。

音乐美:重章叠句,叠音词增加了节奏感,韵律上回环往复,一唱三叹。反复吟咏、韵律优美、节奏感强。

语言美:质朴典雅的语言,全诗口语化,但典雅清新,韵味悠长。

示例:诗中“远远的”、“无数的”、“美丽的”、“浅浅的”形容词在诗中有什么表达效果?

明确:看似一种轻描淡写方式,把理想生活浓缩于画面象之上,恰好反衬出诗人内心深处对自由、美好生活的执着追求。同时运用反衬的修辞手法,刻画出人间生活的痛苦和黑暗,对现实生活的强烈不满。

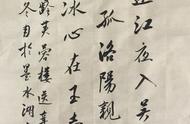

4、朗诵指导(重点):同学们,下面就请你就把这首诗歌的艺术美用生动语言展现一下吧,接下来,我们一起学习这首诗歌的朗诵我们请同学们有感情的朗诵诗歌。

①朗诵指导,以感情基调为基础,结合诗歌内容对诗歌进行技巧的指导(语速、停顿、重音、句调)。以第一小节作为范例给同学们讲解。

注意语调的舒缓,感情的深沉,节与节之间要有起伏。

②小组训练:根据我们刚才朗读技巧,有感情的朗诵全诗,(要求:从语速、重音、停顿、语调四个方面处理全诗,把握诗歌的感情基调--语调深沉,语速舒缓,情感深挚。)

分组讨论的任务:分小组朗诵,找一位最勇敢、最自信的同学朗诵。

(五)归纳总结:

1、鉴赏诗歌的一般方法:朗读欣赏——找出意象——感悟内容——挖掘主题

2、思想内容:《天上的街市》是一首对理想执着追求的赞歌。它以独创的意象、精巧的构思、完美的形式,表达了一个深刻的主题,具有强烈的现实感和时代感,奏出了新时代爱国的最强音!

(七)作业

1、背诵郭沫若《天上的街市》。

2、仿写一首小诗。

3、完成“导学案”作业。

七、案例点评

《天上的街市》是一篇精巧的构思和近趋完美的形式抒发了对自由、美好生活的向往之情,黑暗社会的痛恨之情,对理想执着追求的诗章。

本课教者都落实了新课程改革的理念,全面提高学生的语文素养,积极倡导自主、合作、探究的学习方式。课堂开放而有活力。具体表现如下

第一、以读为主,以读促思

朗读是培养和提高学生语感的重要手段,也是领会课文潜在内涵的重要途径。老师在这堂课中创设了多种途径地读,达到了以读增智、以读悟情、以读促思、以读代讲的效果。同时又通过学生动人的朗读,教师感人的导语,以情动情,以声传情,营造了浓厚的情感氛围,整堂课的教学,学生始终沉浸在对理想生活的感悟之中。这堂课的设计思路:听读:感受—朗读:理解—演读:想象—比读:发现—创读:创造。新课标要求在阅读教学中要尊重学生独特的情感体验,而诗歌又是最富情感的语言。因此,在以上四个环节中始终贯穿着一条红线———情。这首诗的“情”就重在“对美好生活的执着追求”上。整个教学中教师的角色是一名参与者、引导者、学习者。阅读过程是师生共同感悟提高的过程。在这一过程中,老师鼓励学生畅所欲言、说真话、诉真情,将个人的阅读体验与作者的情感体验融为一体。

第二、处理好学生、教师、作者三者之间的关系。

学生是学习的主人,教师是学习活动的引导者和组织者,因此,老师贯穿在课堂中的一条主线就是让学生去阅读去品味。在听读时,她让学生闭上眼睛,用心去听诗,用简洁的文字说感受;在朗读时,她让学生把各自放进诗歌中进入作者的情感世界,把诗歌的语言变成学生自己的心声。而且阅读本是一种创造性的劳动,许多好作品不是作者写出来的,而是作者和读者共同劳动的结果。所以,无论是教师还是学生,都不应该把迎合当作尊重,也不要把阅读的主动权交给作者,须知:书在谁的手里,谁就是书的主人。因此,让学生去多读反复读课文,这是一种个性化的阅读和创造性的劳动。

第三,处理好阅读和生活的关系。

文学是生活的反映,阅读是生活的组成部分,阅读和生活的关系是非常密切的,所以应当树立为人生而阅读的观念,既要关照别人的生活,更要关注自己的生活;既要为今天的应试去认知和理解,更要为明天的发展去批判和创新。金开诚先生指出:诗词赏析始终离不开一个“想”字。让学生用“美好的生活是……”的句式说一句话就是一条有效途径。另外,老师让学生选一小节用语言描述诗中的画面内容也很有创新意识,和新时代的生活生动有趣的联系起来。当学生对生活的体验被感性的文本升华时,抓住学生感情的火花及时点火,让学生有倾诉的机会,有成功的体验,诗情自然喷薄而出了。

总之,这节课有利于发展学生思维的敏捷性和独创性,培养学生的创新思维,强化重要之点,一切以学生读为主,没有雕饰之意,一切顺乎自然,清新流畅。就在这看似教者无为的课上,实现了师生的共同精彩。我们教师也要根据实际情况,寻求最佳的教学思路,多角度、多层次地鉴赏,有的放矢,让学生发现作品的审美价值,从中悟出诗歌所蕴涵的思想感情。

八、案例要点

课堂教学是初中语文教学的主要途径,如何真正地把素质教育落实到课堂教学,以便促进学生的全面发展,充分地认识自我,积极发展主动性,毫无疑问,课堂所设计的以学生为主体的教学活动是最关键的。以学生为主体,是指在教学过程中学生作为活动的主体出现,是教学活动的中心,教师应引导学生积极参与到教学活动中去,并让学生充当课堂的主角。这就要求我们教师在备课时更要备学生。

通过新课改的学习我发现:新课标理念与传统教学方式相比,教学重点有所转移。比如:由重知识传授、知识理论体系的构建转为重学生能力培养和发展、重视联系生活实际;由重抓好双基教育转为除重视双基外,同样重视良好正确的情感态度、观念的养成;由重教师“教”、行为的主体是教师转为重学生“学”、行为的主体是学生;由重讲授式、呈现式、灌输式教学方式转达重合作式、探究式、主动自主式的教学方式;由重结果,规律知识的掌握转为重过程、重化学素养的养成;由重统一规格教育、规范教育转为重差异性教育、创新教育;由思维方式更多是演绎式、汇聚式的转为思维方式更多是归纳式、发散式。

新课改的教学对象是面向全体学生。课程标准强调要面向所有学生,是着眼于全体学生的发展。具体内容有:面向全体学生意味着尊重每一个学生,给每个学生提供同等的学习机会,使所有的学生通过语文课的学习,都能在原有的基础上得到提高,获得发展。面向全体学生就意味着课程的内容应该呈现多样性,应该满足不同层次学生的需求。面向全体学生就意味着教师在教学过程中要因材施教,以便适应不同智力水平、性格、兴趣、思维方式学生的需要。面向全体学生就意味着教师对每一个学生的评价必须是公正的。

这就要求我们这些教师在课堂设计时需要周密考虑。一些教师只注重做事(任务),忽略了做事前的准备及做事后的反思和小结,也就忽略了知识的学习。学生仓促上阵,又匆匆收场,给人“走过场”的感觉。学生只是闹了一番,没有学会,收效也就不大。活动中,始终贯彻着教师自己的想法,朝着他(她)所设定的目标走,学生失去了学习的自主性当然就不会把这个学习要点理解,既然连理解也谈不上,怎么还能运用呢?所以怎能达到老师们的教学目标呢?

所以在新课标里也强调了教师在任务教学中:学生随意使用已学过的语言表达自己的思想,教师巡回指导、鼓励,给予帮助。但不要纠错。

放手让学生去做,相信他(她)能做得更好。

要建立以人为本的学生主体观,教学过程是学生的学习过程,通过“教”唤起学生的“学”。一方面,教师要尊重学生,全方位为学生的发展服务。另一方面,要突出学生在学习中的主体地位,鼓励他们成为自主学习的主人,学会学习,养成良好的学习习惯,成为成功的终身学习者。

我们已经进入一个终身学习的时代,每一个人都要学会学习,提高自己学习能力。学生如此,我们教师亦该如此。做一个不被时代所抛弃,勇于创新的新一代教师吧!