摘要:中国哲学的研究者通常认为中国哲学没有认识论的意识和传统,其实中国古代哲学中并不缺乏关于如何认识世界全体的讨论,这一问题意识在宋明理学中得到较为系统化的体现,而且可以说是宋明理学家最有哲学创见的地方。随着宋明理学的演进和发展,古代哲学中主客一体、心物不二的认识论基调得到不断的强调,表现为层层递进的理论发展形态。禅宗的心佛不二观和李翱的“复性”论,为宋明理学的认识论提供了理论准备;周敦颐和邵雍是宋明理学认识论的奠基者,周敦颐由“诚”贯通太极-人极,邵雍因“观物”提出了宋明认识论的基本问题,但没有深入探讨;张载和程颢由“大心”而“定性”,其“体物”与“体贴”的认识对象与认识方法奠定了宋明理学认识论之基本问题框架和讨论方法;程颐和朱熹由“理”而“心”,通过讨论“格物”达到宋明理学认识论发展的第一个高峰;陆九渊和王阳明的认识论由“心”到“意”,突出了对心物不分的讨论和论证,是宋明理学认识论发展的第二个高峰;王畿、刘宗周由“意”到“几”,实现了认识论问题中对“心”之困境的最后突破,也达到了中国古代认识论发展的极致形态。通过哲学分析,可以看出宋明认识论史上存在着两大中心议题与理论特色:一是从周敦颐提出“诚”为“太极-人极”认识论的中心,到刘宗周重“意”的“诚-意”认识论圆环;二是朱熹、陆王关于“格-物”的认识论圆环。总而言之,宋明理学认识论的哲学突破,是在这两个理论路径不断深化的过程中实现的。

关键词:宋明理学;认识论;主客一体;心物不二;哲学突破

《中国哲学小史》英文版 冯友兰

冯友兰在其英文版《中国哲学小史》中写道:“认识论在中国哲学里从未得到发展。”金岳霖也认为,中国哲学的逻辑、认识论的意识不发达。在向西方读者介绍中国哲学时,相比于重视认识论的西方哲学,冯先生、金先生的论断固然有其合理性,但今天看去,他们的论断未免过于武断,而且容易让西方读者认为中国哲学因为缺乏认识论这一哲学中非常重要的一部分而未具备与西方哲学的可比性。西方研究中国哲学的学者也多持类似的看法,如陈汉生(ChadHansen)认为,中国哲学没有西方哲学中的心身二元论,也远远不如西方哲人关心认识论问题,他们对个人关于世界的经验以及表象的准确性抱无所谓的态度。成中英则认为,中国哲学极重视知识之具体落实与应用,因此很少离开行与用而发展纯观念系统的哲学。

这些论断较为严重的后果之一是对中国传统认识论的误会,以致不但西方哲学界不把中国哲学视为哲学,而且许多中国哲学研究者也对中国是否有哲学持否定甚或虚无主义的态度。传统哲学史通常将名实关系、言意关系、知行关系、修养方法等作为认识论的主要内容,虽然有其合理的因素,但不免牵强附会,因为这些问题通常都不是将世界整体作为认识论对象,而只是部分的分支问题而已。实际上,中国古代哲学中并不缺乏认识世界全体的讨论,只是为研究者所忽视。以宋明理学研究为例,多数研究者由于注意到宋明理学中道德伦理主导的层面,而没有深入讨论宋明理学中真正的哲学突破何在。殊不知,宋明理学在伦理学方向上的哲学突破和创见非常有限,如李泽厚把宋明理学主要视为“伦理学主体性的本体论”,这类看法无助于发掘宋明理学之为哲学以及其真正的哲学突破所在。

因此,本文力图从认识论作为宋明理学的主要哲学突破入手,论证认识论在中国哲学中所得到的充分发展——此是宋明理学家最富有哲学创见的领域。冯友兰注意到中国哲学中主客之间没有明确的界限,认识的主体和客体浑然一体,而西方主客之间有明确的界限,所以西方认识论发达,中国则相反。然而,冯先生并没有注意到在中国哲学中,主客一体、心物不二并不影响中国哲人发展认识论,而且综略言之,在中国哲学史上,认识论正是在他非常重视的宋明理学中得到了最为完备的发展。

一、由“心”而“性”:禅宗之顿悟与李翱的复性从汉代宇宙论到魏晋玄学再到隋唐佛学,关于世界的形上学讨论逐步深化,而到佛教趋于极致,以超越。可是,对于如何认识世界本身的认识论问题,在汉唐时代却一直没有取得大的进展。实际上,从先秦到汉唐,中国哲学一直有关于心与物关系的讨论,如荀子所谓“知有所合谓之智”(《荀子·正名》),但系统化的关于认识论的讨论是在佛教关于形上学本体的讨论达到极致之后-如何认识世界本身才成为哲人讨论的中心问题。禅宗首先摆脱了印度佛教繁琐的认识佛性的方法,提出了最具中国传统韵味的顿悟说。随着儒家在中唐时代的复兴,在针对佛教关于如何认识佛性的问题上,李翱提出了儒家意味的“复性论”。正是禅宗和李翱的认识论思想,奠定了宋明时代关于心物关系讨论的基础。

禅宗不同于唯识、天台、华严等佛教宗派热衷于建构一套复杂的关于世界的解释体系,而是希望反其道而行之,通过破除体系,甚至不立文字来达到对佛教最高境界的领悟。所以,从禅宗开始,中国佛教从形上学进路转向了认识论进路,佛教的中心问题不再是世界本身是什么,而是如何理解世界,了悟佛的智慧。在这一哲学转向中,禅宗继承了中国特色的心物关系,即心物不二,将印度佛教关于世界的看法与中国先秦时代的认识论相联系,揭示出独具中国哲学意味的人与世界的关系,从而开启了宋明理学认识论的端绪。在此,禅成为一种境界,一种看待世界的特殊视角。虽然禅宗领悟智慧的途径-顿悟本身似乎并无深意,可是,领悟之后的境界确有其独到之处。可以说,禅宗是中国哲学认识论发展史上的转折点,在认识论史上有承前启后的重要意义。

慧能是中国禅宗正统派的创始人。在《坛经》里,慧能主张,心“和”于万法为佛境,法性人人具有,只因常人迷惑于外物,破坏了心物之间的和通,执著于明暗之别,惑于性物之分,而不能明心见性。其实,所有的法都是内在本性的自然流露,相融不二。慧能在听到《金刚经》的“应无所住而生其心”后了悟佛法,“言下大悟,一切万法不离自性”。其间有一个从“心”到“性”的过程。“心”、“生”合而为性,所以性是能动的心,本然清净,如如不动,又能生出万法。这不动之心所以能生出动的万法是由于心之生起“无所住”,也就是毫不带有任何牵挂、沾染,是纯粹的天性本然。天生之心,似不曾动,但周遍万有,所以能涵盖万法,一有执著,则只能指向“这个”或“那个”法,也就为某法所拘,反而成为静止和僵化的了,也就不再是本心的自然流动,也就失却本性了。所以“见性成佛”实是见心之自然起兴,念念合乎天然自性而无所执著,既不执著外在幻像,也不执著绝对的清净佛性,于天心自然流行之中,现出“性”、“心”不二,性本心体,本性也就不离念念不断的自心流布。性由心生,性心相通,共同生发,一起俱起,一灭俱灭,皆由心生一念。

《六祖坛经敦煌新本 》杨曾文

《坛经》提出“心佛融通”的认识论,而心佛不二正是禅宗认识论的中心。《坛经》所谓心佛融通于万法,自是相融不二,不可分为两段不同的物事来理解。这种“心佛融通”之境便是“禅定”境界。心佛融通于物,但不着于物相,仿佛“离”却物相,因此而不会让外在的物相在心中产生任何不和谐的影响,故而能做到“内不乱”,也就达到“心定”如常的境界。“心佛融通”之境界,是心天然流行融于物相,却完全不被物相所动,不起任何波澜。这即是说,心发于物,融于物相,如波涛无数现象,都是心化而出,万千变化,但心静如止水,如浪底深沉之水,稳当如常。可见,“心佛融通”之认识论,是合本体现象之论,于现象上见本体之论,本体天然幻化为现象之论,从而成为心物相通相融之论。

心佛和通观是一种心物相融观,其中心和物没有本质分别,因而也就不能谈论心“触”物,因为,心物本然一体,不可截然两分来看。一旦有所谓“触”,就有所谓心物之别,而一旦心物相分,则心必为物乱,不能如如不动了。既然心物无别,心念动处,便是事件萌发之时,心物之间,完全没有任何阻隔,所谓“万象森罗,一时俱现”,也就是于心上动念,则千万事件物相已然具备,自然生发,一念即具种种可能,通达世间各种物事,这种境界就是心念“和”于外境,也就是一念可以“和”于无数世间状态。可见,心佛和通观即是心“和”于物的和境,亦即于心上现一切物、现一切法。心念流转,时刻与外物相即不离,当下一念通达,可以改变过去心念的迷妄。因此,人就要小心地护持心念的缘生状态,归于心佛和通本然的本性观照,安守心通物之和境,将悟后的心念归依给心“和”通于物之观。

《坛经》的心物相融观成为宋明理学家在哲学上有所突破的重要理论资源。如宋明理学中“心体”与“性体”概念来自《坛经》:“性体清净,此是以无相为体”(敦煌本第17节),“来去自由,心体无滞,即是般若”(宗宝本《般若品第二》)等。除此之外,影响宋明理学之哲学突破的另一个重要理论资源是李翱的“复性说”。中唐时期,佛道兴盛,韩愈为了反对佛道,受其传法世系的影响,建立儒家的“道统论”。韩愈认为,道从尧、舜、禹、汤、文武周公、孔子、孟轲传下来,到孟轲以后就中断了。他以孟轲的传人自居,认为道就是“仁”与“义”之道:“仁”是“博爱”,即普遍地爱人;“义”是“行而宜之”,即处事合宜得当。韩愈引用《大学》正心诚意之说来说明儒家治心之说与佛教之说完全不同,凸现了中国传统认识论的特点。

可以说,李翱“复性论”开创了宋明认识论的几个主要方向:(一)性命之学:李翱认为圣人之性的特点是“寂然不动,广大清明,照乎天地,感而遂通天下之故”,《易传》和先秦儒家的典籍才是真正的性命之学,而佛道教不是通向性命之学的正途;(二)诚:李翱认可子思《中庸》对“诚”的推崇,认为“诚”就是圣人之性,是圣人达到的最高境界,“诚”也是实现性命之道的具体途径,但那时的人们惑于佛道,不知儒家典籍之中早已将圣人之道的最高境界和实现方法表达清楚;(三)复性:李翱肯定了孟子人性善的观点,认为人性至善是修身的根本基础,是成圣的根据,圣人不仅是道德人伦层面上达到极致的人,而且是与宇宙合一的,圣人制作礼乐的目的是让人们忘却嗜欲而归于性命之道,这便使得礼乐从先秦的宗教意义转向修身的意义。性善情邪,而性为情之根本,人之修养就像把水里的沙子澄清,除去邪妄之情,恢复清明之本性,此所谓“复性”。

在李翱看来,圣人之心寂然不动,但事物来时即能昭然感应,却不执著于任何具体的闻见,这就是致知格物。格物不是格某具体事物,而是物来感应,昭然明觉;致知则是达到对万物彻底了悟之“知”。对事物整体的彻底理解好像达到无所思虑的“诚”的境界,但同时又能够参天地。李翱这种心之寂然与万物之森然同时俱现的认识论,既是对《易传》认识论思想的继承,又是对禅宗心佛不二认识论思想的吸收和发展,从而将中国古代认识论推向成熟的阶段。

总之,韩愈和李翱在佛教的影响下,提出中国先秦时代即有比佛教更纯粹更成熟的认识论思想,这对宋明哲人的思想发生了重大影响,也对于当今时代中国哲学的复兴具有特别重要的启示意义。

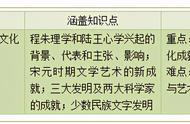

二、由“诚”而“观”:周敦颐的诚、太极-人极与邵雍之观物周敦颐和邵雍是宋明理学认识论的奠基者,提出了宋明认识论的基本问题,但没有深入地探讨。宋明哲学的主要成就是认识论,但宋明哲学家对形上学也有一定的贡献。宋明哲人的形上学思想具有融合先秦易学、汉代宇宙论的特点,与从魏晋玄学之“无”到隋唐佛学之“空”的形上学交相辉映。然而,宋明哲人对形上学的阐发,如周敦颐和朱熹讨论太极无极之关系并没有超出佛教对一多关系的讨论。相较而言,许多宋明哲学家认真讨论格物致知、修身、心与性命等关系问题,说明他们对认识论问题格外重视-虽然周敦颐对易学的阐发成为中国哲学形上学的一个高峰,也为近代如熊十力等哲人进一步发挥,可是,其独创性的主要贡献却是从太极到人极的认识论结构,这一理论不仅表现出中国哲学形上学与认识论不能完全分开的特点,而且又开创了宋明哲学认识论讨论的先声。

《周子通书》 周敦颐

周敦颐对儒家形上学与认识论的重构,充分体现在其《太极图说》和《通书》中。《太极图说》中的“无极而太极”是说明天地未分之前无法描述的原初状态,就其实有而言是太极,就其无形无象的状态来说是“无极”。太极与无极互相含摄,太极之有把无极之无显出来、具体化。太极动生阳,静是阳到极点以后生出来的。太极图中,阴阳二气互含互动,阳上升到极点时,阴气渐渐升起,阴气到极点时阳气又生,一动一静,动中有静,彼此都依赖对方而存在。一阳入坤为坎,一阴入乾为离,阳动阴静,不断变化,生出五行,乾阳之道成为男,坤阴之道成为女,阴阳二气交互感应,天地万物发生。