我不知道别人都是如何读书的,但是就我自己而言,我一直认为读书最大的收获有两个:一个收获来自于读书的过程,有书籍陪伴我的时间,本身就是一种享受;另一个收获则是来自于合上书本之后的思考,书里面的内容是属于作者的,而书籍引发的联想才是属于我自己的,才与我的现实有关联。

所以,如果功利一点的话,我会觉得读书的“实质意义上的收获”来自于读书之后的思考,由此,思考本身也是阅读的一部分,而且是能够“学以致用”的最重要的一部分,那么“如何思考”也就和“如何读书”关联了起来。

从小学开始,我们就需要“做阅读理解题”。在我的记忆之中,阅读理解题目中两个重要的概念就是“中心思想”与“段落大意”。我肯定不敢说所有的人都和我一样,但是从当年的小学语文课程开始,阅读理解的方法就一直是我读文章、读题、读书的“利器”,直到今天,我认为这种阅读逻辑的建立依旧在帮助着我更高效地学习。

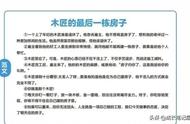

除了小说等休闲读物之外,在阅读完科普、财经、历史……等学科内容有关的书籍之后,我都会要求自己在第一时间列出“这本书给我留下印象最深刻的三个点”,这三个要点有可能是书中的知识点、有可能是作者提到的自身感触、有可能是触发了我灵感的一点点火花……,在我看来,我的这种思维模型,就是在阅读理解之后的一种“进阶思考”,是在总结了“中心思想”与“段落大意”之后的一种“把书中内容与现实结合”的方法。

如今不再需要用考试来评测自己对知识的掌握,阅读自然也就轻松了许多,而对于一本书“中心思想”的总结,自然也不需要按照当年老师的要求,一定要用“复句”的关系来表达“内容与逻辑”的关系。而我所列出的“三个要点”,实际上就是我对这本书中心思想的总结,只不过,小时候的“中心思想”必须能够匹配上作者的写作意图,而如今的“中心思想”则指的是我的“阅读收获”了。

关于“段落大意”,我如今的思考逻辑自然也和小学时有了很大的不同。小学时的段落大意,是针对一篇文章而言的。而如今,我会在阅读完一个章节之后稍作思考,在大脑中回顾一下我的阅读过程,思考作者在这一章节之中写了什么,也思考自己在阅读这一章节的时候想到了什么。这种思考虽然在阅读时会降低一点效率、拉长一点点阅读的时间,但是从阅读质量上来说,其实对于“不必第二次阅读这本书”是有帮助的。

鉴于以上种种,在阅读一本书的时候,我对于“序跋”都读得很认真,特别是由作者自己撰写的前言后记,往往就是对中心思想的总结归纳,其内容都会让我们在完成阅读理解时产生很大帮助。

顺便要提一句的是,我真的觉得小时候学到的很多案例是没用的,但是学到的方法和逻辑,却可以让我受用一辈子!