奥野宣之说:读书可以是一项对重要内容进行提炼的工序,不仅可以去掉细枝末节,还可提炼主动阅读目的去读书。

我们很多人都喜欢重复阅读、回读、和边读边记笔记,其实这并不是一个有效的阅读方法。

最有效的方法就是进行多次阅读,通过通读了解书中的整体概念、脉络结构、和各个部分的中心思想,形成一个整体的意识。再返回重读,重点理解。

通过这样层层阅读,就可以把一本书读薄,找到书中的精华和解决自己问题的答案。那么怎么通读呢?

通读不是一次性读完而是要有意识的抓去对自己有价值的信息快读。把有价值的信息标记出来,在重读的时候,重点思考和分析,作为辅助价值信息的其它内容可略读、速读。

作者告诉我们,一般书中的重要概念,观点、金句、重要的结论性知识及关键词句,都是我们通读时候要抓去出来的。如果说,我们在阅读电子书的时候,通过应用划线、涂色这两个功能,就可以很方便的一边读,一边划线和标记对我们有用的内容。

我平时以电子书阅读的情况最多,一般通读完一遍之后,把划线涂色的笔记直接导出,通过语音录入方式放到幕布里面。这样就可以省去很多摘抄的时间。

同时通过幕布的标题颜色功能,在对不同知识点进行区分,比如说:目的用红色、方法用蓝色、原理用绿色。这样就可以更快的理清知识间的因果关系,和理解作者一本书安排的逻辑结构。

面对同样的苍茫大漠,晚霞漫天的景色,有人金句频出,出口成章:”落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。“而有的人只能说:”真漂亮,太漂亮了。”其实,就是大脑里的知识储备不一样。

俗话说:“好记性,不如烂笔头。”对知识的内化,第一步就是要做笔记。一本书读完以后,只完成了知识的获取,想要真正吸收知识,还需要自己的思考和理解。

书中,作者给到了“葱鲔火锅试“读书笔记法,通过寻找书中最重要的的词句摘抄,写下自己的评论,来形成自己对内容的思考。

我在通过笔记进行知识内化的时候,一般都会对照第一步做幕布笔记,对原文进行分析阅读之后,把需要摘抄的笔记内容进行分类,放到表格里。比如说:认知、观点、案例、方法、等分类,然后是左边摘抄原文,右边书写自己的理解和观点。这样的好处,就是对知识点进行归类,便于大脑记忆。

完成这一步之后,再放到印象笔记的阅读书籍笔记库里面,进行云储存,以备以后随时调用。

通过对知识的反复提炼,就可以将几万字一本书的精华全部提炼,经精炼后的知识便于再次阅读记忆和进一步的理解。

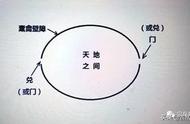

想要达到一本书物尽其用,就需要经常回顾和多元化输出运用。艾比斯诺记忆曲线证明,我们大脑对信息的记忆,再过1天之后就只能剩下33%左右。想要对阅读过的知识形成长期记忆,就需要对笔记经常回顾。而对知识的消化,就需要进行不断的输出。

比如说写书评,就是一种强迫内化的方式,通过自己语言的诠释,来检视自己对书中内容的理解程度。也可以通过以教为学,为了更好的教会别人,自己就需要对所学知识进行更深入的思考。

在这个过程中,就能更好的发现自己哪里不足,然后再及时回顾和补充新的知识,更新知识储存库。并通过应用来内化成自己的能力,让自己成为解决问题的高手。阅读获得的知识,如果只是阅读,它就只是无效的信息,而将它们记住,并常常回顾更新自己的知识库,运用到实际的生活和工作中去,阅读才是有价值的。

叶圣陶先生说过:”要使书中的知识化为自身的经验,自必从记忆入手。”想要下笔如神,不仅需要读书万卷,更需要把万卷的书存储在大脑。

记笔记虽然繁琐,但确实是从知识内化为能力的必要过程。对于没有时间的人来说,看一本书算一本,记笔记就显得非常有必要。

而对于经常读书,读大量的书,怎么能找到一种简单、高效的记笔记方法,尤为重要。一本书阅读的时间可能3小时,梳理笔记的时间可能要3天。但是,这3天的笔记梳理时间,却有可能为我们创造出3年,30年的价值。

所以,从现在开始,让《如何有效阅读一本书》中的阅读方法为我们的阅读服务吧。

(本文作者:风雅,镜姐高效阅读训练营学员,高效阅读变现践行者。)

,