带上了画画用的颜料和毛笔,选择性地带了一些我喜欢的彩印国画,如喜子送我的《年画缩样》就只选了刘旦宅的《昭君出塞》、田世光的《芙蓉鸳鸯》、陈半丁、曹克家的《猫》、王雪涛的《芙蓉双鸡》这4幅。当时我已攒了好多画儿,嫌都带上累赘,就精挑细选了一些,剪去边框贴在一本杂志上。后来我返城了,又想起那些留下的画儿,可再找时早没了。

带上了笛子、口琴、我自制的手抄歌本,以及一本北京红卫兵组织“人大三红”编辑的歌曲集。这本歌曲集我视为珍宝,上面的歌几乎每首我都喜欢。口琴是则安哥送给我的。

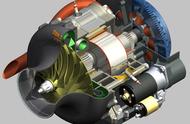

我还带上了自己攒的那台袖珍四管来复式半导体收音机,把那台台式的留在了家里。

至于零花钱,我手头就有。7月底的时候,我曾为保定果品公司押运了一趟西瓜,挣了30多块钱,母亲让我都带上。

我从小攒起的一百几十本小人书,临走时给了小弟。

东西准备了一大堆,怎么带呢?父亲从单位给我买回一个大包装箱。听说别人要带是皮箱、柳条箱和正规木箱,好友大贵也正在打箱子,我决定改造我的大包装箱。

我自己没这个手艺,也没有木工工具,自然而然想到了当木匠的喜子。

喜子本是和我一起长大的同院伙伴。小学毕业后,我上了初中,他没有考上,就拜师当了木匠。运动初期搞遣返,张大大家被遣送回原籍,喜子已能自食其力,没有走,住到了已经结婚的姐姐家。他姐姐家就在保定税务角“乐仁堂”药店后边的阮胡同,离我住的前进胡同(运动中相府胡同改名为前进胡同)很近,我们还能经常碰面。我喜欢无线电,他也喜欢无线电。他的水平不如我高,有什么疑难问题,总要问我。

我找到他,说明求助的意思,并告知时间紧迫。由于手头活儿挺多,他略显迟疑,但最终还是答应下来。

我把包装箱给他送过去,他便插空儿干一通。包装箱的板子很薄,“严缝”的难度很大。不过喜子毕竟是干了五六年的木匠,“严缝”后的板子几乎看不出缝隙。由于担心不能按时完工,我便常常假借给他帮忙,过去看一看。

他姐姐是个很爱干净也很讲究的人,家里收拾得不仅利索,而且时尚。床单总铺得非常平整,干净得像刚洗过一样。电灯用的是吊灯,还有漂亮的灯罩。喜子就在这么干净的屋子里摆开了干木工活儿的战场。

现在想来,真让人感到过意不去。可当时就觉得喜子是和我光屁股一起长大的哥们儿,帮我理所当然,干得进度不快,我还心里不高兴呢,压根没有想到应该为自己的打扰,明确地向喜子的姐姐表示歉意。

箱子打好后,涂了黄色的调和漆,看起来还不错,只是包装箱的板子毕竟太薄,实际上并不结实。