今天我也想介绍另外一方面的语言。王嘉平博士带领团队在 AI 金融、区块链方面做了很多工作,嘉平现在在研发一个 PREDA 并行区块链智能合约语言。它的目的是你不见得要知道底层的工作是什么,但一样可以写有效的并行区块链程序。

05创新的四个阶段

第二部分,我想谈谈创新这件事情,在研究院里怎么组织起来,怎么去做,为什么选择这样的课题。

我觉得创新至少是有三个层次的,一个层次是科技、技术的创新;第二个层次是产品的创新;第三个层次是商业模式的创新。这都非常重要。但是科技的创新是最根本的、最颠覆的。

基础创新这件事情离不开资本,要创新,就要投入,就需要资本。

要理解创新这件事情,要对创新-资本这个范式做一些分析和描述。在实际运行中,我们看到的都是一些具体技术的突破、具体商业的成功、哪个公司又上市了等等。当中有很多不确定性的原则,慢慢融入到这个组织真正运营的经验里面,沉淀到组织的文化里面,我今天尝试着解释创新的范式。

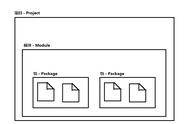

我想用一条创新曲线介绍创新过程,也映射到我们 IDEA 在做的事情。这个图的纵轴是项目投入的资源,横轴是一个时间线,也包含了一个过程,一个技术从实验室出发,然后走到大市场,最后做到 Mass Market。

我觉得可以分成四种不同的创新过程,基础型创新、使命型创新、风险型创新、产品型创新。大学实验室做的基础科研,是基础型创新。每个项目砸出去钱的不多,一个老师带一个研究生,可能一开始钱不是很多。有些人有一些 Crazy ideas,想改变世界,就是所谓的使命驱动型创新,他有一个 Mission。比如在医疗上一定要做什么事情,这种是使命驱动型创新,这个单个项目所需要投入的资本就远远升高,很多的钱在做使命驱动型创新。风险型创新项目数量更少,特别是到后期的时候能够投进去钱已经很大了。真正最多钱的创新是在公司,特别是大公司里面 R&D 的创新,research and development。

我举个我师兄的例子,今天语音识别很通用了,我有个大师兄 James Baker 非常了不起,他在 1972 年博士论文的时候,就提出来一个数学模型 Hidden markov Model,以隐马尔可夫模型来解语音。毕业以后,他没有去做大学教授,他有一个 Crazy idea,他就在想如果这个东西能 work 的话,应该能做听写机,所以他是第一个世界上把听写机这件事情弄出来的人,那时候的误差率非常高,应用场景比较受限。

他和他太太两个人成立了一家公司,叫做 Dragon Systems,这是世界上第一家真正做语音识别的公司。一旦这些小公司把这件事情的路趟通了以后,大公司都蜂拥而上。苹果、微软等等都上去了。

整个过程中,我们应该思考资本和项目的配合。在创新过程中,我们要搞清楚谁是真正的参与者、谁是真正的贡献者,这些参与者和贡献者通过什么样的投资回报和资本的模型,连接在一起。

到最后还是需要有钱来支持整体科研过程。资本的模型有很多种,政府的、市场的;短期的、长期的;盈利导向型的、非盈利的。主体也很多,有政府机构、市场化公司、小作坊、甚至一个人在努力奋斗。

在所有投资里,市场才是最大的主体。公司投进来的钱、企业投进来的钱是 R&D 创新里面最大的一部分。给大家看一个数据,是美国从 1956 年到 2020 年的整个国家的 R&D 的投入数字越来越高的。2020 年,美国整个国家的研发预算,公司、市场投入 75%,政府投入 9.4%。是不是就能够有一个结论:政府这边不重要?绝对不是。政府主导的研发虽然在绝对数量上远远低于市场主导的,但它有非常重要的引导作用、指向性作用。没有政府的主体的话,很多未来的创新都是不可能的。

再给大家看一个数字,三个国家的研发对比(图)。全世界排名第一是以色列,它的全国的研发费用占 GDP 在 2020 年在 5.4%。第五是美国、第十三是中国。中国对科技的重视可以从这张图看得非常清楚,在很短的时间之内,中国整体的投入上得快。大家不要小看 2.4%,整个科研的购买力如果也加进去的话,包括人的费用,包括买东西的费用,很多的国内的器件可能都是国外 1/3 的价钱。

结论是非常清楚的。科技是社会进步的根本原因,市场是科技发展的主力军,但政府是持续发展的初动力。市场和政府两个都是投资的主体,这些所有的创新都是钱砸出来的。投了钱,他期望的回报到底在哪里?我的看法很简单,趋于早期的基础的创新,包括使命驱动型的创新,出资方主要是政府,当然也包括一些非盈利机构,他不能也不应该对科技投入的资本回报有诉求,这件事情非常重要,这样才能有长期的观点,投进去的时候,你不应该想马上、什么时候钱就回来了。

基础型创新的例子就是 NSF(国家科学基金会)模式,国内也有 NSF-C。使命驱动的就是 DARPA(国防高级研究计划局)模式。还有 VC 模式,到公司这里就是产品型创新。

NSF 就是撒胡椒面,支持更多的教授、学生。每个项目的资助是很少,一般 1-2 个研究生,5、10 万美元这样的规模。NSF 2020 年预算,在计算机这个行业、信息这个行业总共才 10 亿美金,当然也是不小的钱,但是 Google 买 Deepmind 花了 6 亿美元。所以 NSF 虽然数量不大,但它能够支持很多人去尝试早期的基础科研的东西。最重要是 NSF 从来不说我们这个东西赚了多少钱,他只是讲我们这个支持了多少了不起的学生、后来做了多少了不起的东西。

第二是 DARPA 模型,美国作为一个超级大国崛起,和他们使命型创新做得好是息息相关的。「一战」之前美国并没有这么做,「一战」之后联邦政府才把钱投到公共健康、医疗卫生、公共安全里面。慢慢就走出了一条所谓的 mission driven 的创新道路,特别成功的就是 DARPA,做了全球卫星定位等,这些都是当年使命驱动的,后来对社会、对商业产生了巨大的价值。使命驱动型的创新失败的比例是非常大的,我们听到的都是成功的几个例子。一旦成功,影响力会非常大。

《五角大楼之脑》这本书访问过很多科研人员,大家一致同意 DARPA 至少领先十几二十年,有一批非常聪明的人真正把东西做出来。DARPA 的模式到现在为止还是非常受大家的认可,拜登总统提出来给美国国立卫生研究院增加 90 亿的研究经费,其中 65 亿是专门建立一个以 DARPA 为蓝本的高级健康研究计划署。

风险型投资高风险、高回报,是冒险者的游戏。创业者更加九死一生。90% 以上的初创公司都是会失败的。只有商业上的成功,才有更多的钱,政府征税也好,其他人投钱也好,让创新这件事情不断地做下去。这个时候就是讲的利润了,不管是大公司、实验室也好、小公司也好、自己家车库也好,起步的时候,就是要去想这件事情的利润是什么样。但还有重要的一件事情,如果没有基础型创新和使命型创新的铺垫的话,风险型创新也是很困难的。政府的投入的重要性就是在这里。

最后简单讲产品型创新。

平时听到的也不是太多,就是偶尔类似苹果出来开个发布会,其实砸了很多钱。原因是什么呢?通常公司里面大多数 R&D 的钱都必须要保持现有产品的不断完善,以及这些用户的新需求,他要用新的产品来保证公司有盈利,保证每个季度的业绩给*有交代,让员工可以继续发工资,所以大多数钱是砸在这里,这个钱是非常庞大的。

这是 Google 2020 年的数字,Google 排名第一、微软排名第三,华为非常了不起,华为 R&D 的数字非常庞大,投入非常巨大。

数据来源:欧盟 investment scoreboard

大公司如何创新,这是一个永恒的话题。最后公司不成功、不存在了,其他什么都没有了。要做百年老店,必须创新,而且只有自己颠覆自己,积极拥抱颠覆式创新,才能做这件事情。

对于 IDEA 来说,应该把有限的资源投向哪里,在创新曲线上我们站在哪一端?

IDEA 研究院是一个国际化新型研究机构,我们把使命驱动的研究成果和未来产业发展的需求连接起来。更加具体来讲,我们是政府支持的二类事业单位,希望把政府科研投入撒播的创新种子和市场化,特别是在大湾区、深圳市场化的资本机制连接起来。在图上我们是坐二望三。