回到房里,夫妻俩商量,刘氏说,这孩子这般情况,还是把她嫁出去离了家吧。商议已定,迎儿也不能做主,就嫁给了一个混混儿,叫王兴。这王兴,天天喝酒赌博,不务正业。无法度日没米下锅的时候,就让迎儿去找刘氏借钱,开始刘氏还给些,慢慢就不想给了。有一天,迎儿又去打秋风,刘氏说,先陪我去东岳庙烧个香,回来再说。

两人到东岳庙大殿烧了香,又下去偏殿,迎儿走到速报司前,裙带松了,刘氏已经走了过去,速报司里有个判官忽然说话:迎儿,我便是你先的押司,你要给我伸冤啊!说完递给迎儿一件东西。迎儿大吃一惊,说这泥胎怎么也说话了,吓得把那件东西揣在怀里就跑。

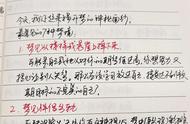

等回到家里,王兴听说,拿出来看那件东西,却是张纸。上面写道:

大女子小女子,前人耕来后人饵。要知三更事,挪开火下水。来年二三月,句巳当解此。

两人看了一头雾水,不知道这说的是什么意思,只是最后两句,大概知道来年二三月,就会有什么说法了。

转眼到了二月间,换了个知县,姓包名拯,就是传说中的包龙图大学士,此时做知县正是初任。包拯到了第三日就做了一个梦,梦见自己坐堂,堂上贴了一幅对联:要知三更事,挪开火下水。不知道是什么意思。包爷次日升堂,问了师爷讼师,也无人能解这副对联,包公就弄了一面白牌,将这一联楷书写在上面,写字的人就是县衙第一押司小孙押司。写完包公就在后面写明悬赏,能解此语者,赏银十两。

却说王兴听说在县衙门口挂出来一副对联,无人能解,就去看热闹,看时吃了一惊,这不正是判官纸条上写的其中两句吗?王兴知道包公厉害,不敢去说,却又想自己不说,恐怕没有第二个知道这句话的了。正在犹豫回家要去和迎儿商量,半路碰见了邻居裴孔目,知道这个人懂得多,就把事儿说给他听。裴孔目说:“我先去报官,你回去找那张纸出来,一起做个见证。”

王兴回家,打开箱子,翻出来那张纸拿在手里一看,惊得一跳,发现那上面的字一个也没有了,成了白纸一张。王兴不敢去县衙,包公却已经差人来拿王兴回话。王兴只好一起去了公堂。包公取纸看时,发现没有字,王兴信誓旦旦说原来是有字的,自己还清楚记得上面的字写得什么。包公就让王兴写出来,写完之后,包公拿在手里看了半天,问道:“王兴,从实招来,那神道给你老婆这张纸时,还说了什么?”王兴说:“还说让我老婆帮他伸冤。”包公大怒道:“既是神道,还能有什么冤?一派胡言!”王兴见包拯生气 ,赶紧把这件事从头到尾说了一遍,说自己妻子原来是服侍大孙押司的丫鬟,后来怎么算命的算出来大孙押司合当某年某月某日三更当死,如何后来丫鬟迎儿看见大孙押司在灶下现身,脖子里套着井栏,披发吐舌,眼睛流血,哭喊要迎儿给他伸冤。东岳庙里的判官,也是押司模样,口口声声要让迎儿给他伸冤。

包公听完了这些话,呵呵大笑:“原来如此!”喝令下去,拿小孙押司和刘氏过堂。包公喝道:“你两个做的好事,还不从实招来?”小孙押司面不改色,说自己没有做过什么事。包公就将那几句话解了出来:大女子,小女子,女之子是外孙,是说外郎姓孙,分明就是大孙押司、小孙押司。前人耕来后人饵,是说你白得他的老婆,享用他的家业。要知三更事,挪开火下水。迎儿看见的孙押司在灶下披发吐舌,穿过井栏,那是勒死之状,灶就是火,井就是水,你家灶必是砌在井上,死者尸体必是在井里。句巳那句,句巳合起来就是个包字,说的是我包某到此,冤情当解。然后喝令同王兴押着小孙押司,到他家灶下挖开来看,起尸首验明正身。

大家半信半疑,跟着到了孙家,刨开灶床脚,下面是一石板,揭起石板,下面果然是一口井。有人下去打捞,不一会儿就捞上来大孙押司尸首,颈上有勒痕,面色依旧。大家吓了一跳,心里害怕,却止不住议论纷纷。

原来这小孙押司是个孤儿,当初流浪到了这里,差点被冻死,大孙押司救活了他,教他识字,写文书,没想到老婆却和他有了私情。当日大孙押司算命回来之后,两人心想不如趁这个机会行事,就灌醉了大孙押司,勒死后扔在了井里。然后小孙押司却假扮做大孙押司,掩面跑出去,把一块大石头噗通一声扔进河里,让人以为是大孙押司自己投河自尽。

小孙押司和刘氏不打自招,双双问成死罪,包爷不食言,王兴得了十两赏银,迎儿算是给主家伸了冤,和王兴欢欢喜喜回家过日子。

善恶终有报,非是宣传封建迷信思想,做坏事须知纸里包不住火,终有事发的一天。

,