既然这些民居处在山谷,或者山冲,有山就有泉,泉水又汇聚成溪流,溪流又汇聚成河流。俗语说“人往高处走,水往低处流”,山区民居为了居住安全,一般建在比较高的台地,至少也可抵御百年一遇的山洪灾害。因此在选择宅基地时,还要了解当地的历史水文,安全是第一位的。古人如此,今人也是如此。而这些泉、溪、河都要从山谷内最低处流过,也就是说这些泉、溪、河,包括水沟,一般从山区民居的房屋前面蜿蜒流过,忌水路直冲。

这些房屋,历经数代或者十多代人,有的甚至几十代人,大都形成自然村落。大多数自然村落都是聚族而居,也有少数自然村落是数个姓氏杂居,有的还是多民族杂居。大的自然村落有上千人,小的自然村落只有几十户。三五几户人家,习惯中不能称为村落,而是一种散居。

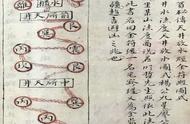

在山区农村自然村落中,山谷或者山冲流入出村庄的水,称为来水,又称上水,而流出村庄的水称出水,也称下水。山谷或者山冲的出口,以宽阔且像一个口袋形状为最佳。在这个口袋形状之中,流水的出口处就是自然村落的水口。水口两边的山像两扇门,把谷地或山冲关起来,只留下一道口子让水流出,这种山势称为“关栏”,且为一个自然村落共同的“关栏”。

山区散居的民居,与上面的说法一样。阴宅“关栏”的道理也是一样的,只是阳宅讲究粗犷和山势的层次变化,而阴宅要求的标准高一些,除了讲究砂山的细节的变化,还有明堂的层次清晰,线条不能杂乱。俗语“明堂如播米,子孙穷到底”,一般来说是对阴宅而言,意思是说明堂不可太杂乱,“关栏”的线条走向要合理。

我国古代风水理论对人居环境和阴宅地理的要求,讲究完美。但是,在现实之中,天然的地形并不以人的意志为转移,无论多么好的环境,并非完美无缺,多多少少存在一些“缺陷”,“风水”不如意处往往十有八九。

在旧时,人们在“风水”中不是被动的,而是可以主动作为。农村民众认为人可以改变“风水”,也可以弥补“风水”,更可以培育“风水”。

比如,水是一个自然村落的命脉,既要灌溉农作物,也要保证人畜用水。一些居住在山谷或者山冲的村庄,大多房屋门前的溪流不大,如果水的源头被破坏,不仅溪水干涸,还会给谷地或山冲的耕地带来灾害。天旱时,耕地没有水灌溉,雨季会把山里的泥沙冲到耕地里,严重的还会发生泥石流,冲毁田园。这就是人们所说的坏了“风水”,实际上是破坏了生态环境,让人们的生存环境变得很恶劣。

旧时,很多自然村落都在水源头的山纳入“公山”,采取了封山育林,将这样的山林定义为“风水林”,并制定了严厉的处罚规则,立碑公告。比如,湖南的西南山区,贵州、广西一些山寨,至今依然可见到明清时期“风水林”或者“风水树”的封禁石碑。这与现代生态环境保护的理念是一样的。

处在山谷或山冲内的自然村落,因为地势平坦,水源丰富,阳光充足,土地肥沃,是理想的人居环境。但是,这里的山谷或山冲没有明显的水口处,或者水口处两边的山相距比较宽阔,也就没有形成风水上的“关栏”,按风水上的说法为“漏财”之地,也就是俗语中所说的“钱财往外走”。

那该如何解决这种“风水”中存在的“缺陷”呢?古代先民改善自然环境,改变“风水”和培育“风水”,弥补“缺陷”,形成人工“关栏”。

一般来说,人们在他们认为的水口之地,溪河两岸,或者一边岸上,种植大片的树林,称为“水口林”,也有地方称“风水林”,并制定了严格的管理措施,永远不得砍伐。事实上,山村自然村落不仅在水口处植树,在山坳处(山风口)也同样有种植“风水林”的风俗,同样严格保护。

在经历了历史的风风雨雨,直到如今,我国一些传统村落的“风水林”依然完整地保存下来,成为村庄的古树林。现在名称有所变化,称为“风景林”,纳入了保护林的范围,依然为地方的生态环境和人们的生态意识作出相应的贡献。

除此以外,旧时,人们还有在村庄水口处修建公共建筑物,作为“关栏”锁住下水的风俗。比如,有的地方在水口处修建廊桥、风雨桥、风雨亭等供人们休息的场所,有的则修建庙宇、寺庙等宗教场所。

这里值得一提的是,在湖南西部及广西、贵州的一些村寨,一部分风雨桥(旧称花桥)虽然是桥,但并没有起到桥的交通功能,桥不可通往别的路,而是为了把住水口、装饰村寨的作用,为村寨增添一道美丽风景,并成为地方的一种特色民俗文化。其实际用途,在旧时则与凉亭差不多,仅供过路人遮阳挡雨和休息。

农村俗语说:“关栏一道口,钱财往外走”,从民俗方面来说,被古代农村民众附会了一些迷信思想。这也是农村俗语中常见的现象。由于俗语在产生有其复杂的历史背景,而那些年代,科学和文化比较落后,人们无法用科学的方法来解释一些现象,习惯于用迷信的手法来吓唬民众,以达到说服民众,并要民众遵守规则的目的。事实上,一个家庭或一个村落的钱财进出,与“关栏”没有任何关系,因此,这种说法当然不可信,是一种胡乱联系的说法。

我们对待古代的一些俗语,要透过现象看本质,要辩证地看问题。这句俗语虽然是一种迷信说法,但是,从客观上来讲,其目的包含了保护人居生态环境的理念,改善和培育优美的人居环境。这是其积极的一面,对现在的农村来说保护生态环境,美化人居环境,依然具有借鉴意义。

,