半个世纪以前,渭南曾经有过一所高等学府。它从筹建到停办,只有3年,这就是短命的渭南师范学院。

1960年,经国务院批准,由陕西师范大学、西北大学援建,成立渭南师范学院。建校的方针是:边筹建、边招生、边教学,体现了“鼓足干劲,力争上游,多快好省地建设社会主义”的总路线精神。省教育厅任命西安美术学院副院长陈士斌为渭南师院的院长兼党委*;任命陕西师大党委组织部长崔化民为党委副*。他们率领了从陕西师大、西北大学抽调的、渭南县选派的50多名干部和教师,来到了渭南县城西郊的杜桥,散居在县文化馆和附近几十户农民家中,开始了紧张的征用土地、绘制图纸、采购建材、联系基建队的筹建工作。那时,渭南是三门峡水库的渗透区,不允许建造高楼大厦,只能修建平房。说句实话,在各行各业争相“跨上跃进马”抢着上项目的大跃进的年月,就是允许盖高楼,靠我们这些书生气十足的创业者,跑断腿,磨破嘴,使尽浑身解数,也难搞到奇缺的钢材、砖瓦水泥之类的建筑材料。

我是1958年在陕西师范学院毕业留校工作的。听说要成立渭南师院,便主动申请到渭南参加筹建工作。那时,渭南是大县,华县、华阴、潼关都是渭南县的人民公社。我是潼关人,很想为桑梓的教育事业尽点绵薄之力。

我到渭南的第二天,便被派到华阴北边的三门峡库区采购移民拆掉房屋的木料。白天头顶烈日,在残垣断壁间穿行,给一堆堆被烟熏黑的檩条、柱子上,用粉笔写上“渭院”二字,表示已被采购。晚上和留守的移民同住在四面来风的草棚里,在如豆的油灯下拨着算盘算账、付款。在完成这项任务以后,又派我到铜川南边的黄堡小镇联系水泥。那时候,水泥非常紧俏,我们又不是计划供应的单位,要搞几百吨,难于上青天。那年月,既不许请客送礼,更不能送红包,只能强拉关系,乞哀告怜。我每天早上8点前就来到水泥厂供销科门外,等人家开了门便尾随其后,帮人家扫地、抹桌子、提水、倒字纸篓。干完这些活,找个地方坐着,随时听候差遣,像个驯服的临时工,虽然心里窝火,但是脸上还要装得笑容可掬。诚能感天地泣鬼神,功夫不负苦心人,如此这般软磨了半个月,总算订到了300吨400号水泥。接着又去火车站联系车皮,其难度不亚于买水泥。我只好仍然采取老办法,可是却喜出望外,只磨3天便弄到了车皮。

大跃进的时代,产生大跃进的速度。基建工程进度神速。3个多月,不仅盖起了办公院的“工”字房,还盖了两栋宿舍和灶房、厕所,总共50余间、700多平方米,把散居在农村的人,聚拢到一起。赶9月开学前,两座教室、理化实验室、图书室和20多间学生宿舍都如期竣工。虽然如此,也只能容纳两个系的两班学生。眼看就要招生,只好向外求援,在原渭南师范学校和地委党校,各借用了10几间房。这两个单位,一在南面的半塬上,一在老城街东头,和杜桥校区形成三足鼎立之势。

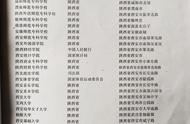

渭南师院当年未列入统一招生的高校,只能在全省高校录生之后,直接到各县去录取落榜生。8月底,我们兵分三路:一路去陕北,一路去陕南,一路在关中。我被分配去西府,从渭南骑自行车,骑到西安,骑到凤翔,骑到宝鸡,亏得那时年轻力壮,从不叫苦。不到半个月,中文、数学、物理、化学4个系,各录取了40多名学生。这些被其他高校拒之门外的考生中,可以分为两大类:一类是成绩优异而政治条件“不合格”被淘汰的应届高中生;一类是成绩差的“调干生”。对他们来说乃是“山重水复疑无路,柳暗花明又一村”。这些学生入学后,尽管学校各方面的条件都很差,但是无需进行专业思想入学教育,不但一个个安心满意,而且学习都很刻苦,校风学风无可挑剔。

这座先天不足的、渭南地区独一无二的高等学府,从诞生到寿终正寝,短短的3年,师生员工所经受的苦难,现在说来,青年人认为是天方夜谭,难以置信。教学方面虽然有不少困难,但是因为有陕西师大的支援,可以比较容易克服。最难的是生活问题。

面临3年困难,全国粮、油、肉都很紧缺,从上到下,大家都勒紧裤带,过着食不饱腹的日子。每人每月28.5斤粮,如果放在今天,的确不算少;可是那时副食品奇缺,人的胃里缺少油水,一天到晚饥肠辘辘。不少人由于长期“瓜菜代”,脸上变成菜青色,继而患了浮肿病,脸和小腿一压一个坑儿,半天起不来。

我是中文系的政治指导员。每天课余时间带领学生到学校周围的农田捡拾玉米秆、刨玉米根,把它洗净砸碎,放入锅中熬“人造肉精”,还美其名曰:改善生活。多次利用星期天,拉上几个架子车,到双王买白菜、萝卜。公社实行地方保护,不允许生产队把菜卖给外地和城里。我们和队干部说好,下午帮助社员收苞谷、拾棉花,日落后做贼一般,匆匆忙忙、偷偷摸摸地把菜装上架子车。在拉架子车时,学生们争着在后边推车,倒不是避重就轻,而是想在后边“近水楼台先得月”,许多白菜被掏了心,萝卜也被生吞不少。第二年春,学校号召发扬南泥湾“自力更生,丰衣足食”的革命传统,在已征购的几十亩空地里,让师生们用铁锨、镢头,人拉犁,种上了黄豆、蔬菜之类。从此以后,日子便好过得多,每月给大家补助3斤粮,还分给一些萝卜、红苕。这年冬天,不论教工还是学生都围着火炉炒黄豆、煮萝卜、烤红苕。温饱问题基本解决了,患浮肿病者日渐康复。

1963年,国家实行整顿,大专院校也不例外。初具规模的渭南师院,送走了第二届学生便被宣布“下马”停办,校产被几个单位和中学瓜分,校园变成了渭南纺织厂。 渭南师院,好似夜空一颗流星划过天际,虽是短短一瞬,却放射出一道耀眼的光芒;为国家培养了数百名德才兼备的教师,为发展党的教育事业作出了一定的贡献。其中有些学生被选拔到地方行政部门乃至军队当了领导。写此,不是为了炫耀“官本位”,而是想说明渭南师院的教学质量。每当学生们在渭南举行校友聚会时,他们都邀我参加,大家满怀深情地回忆、叙说在校时的人和事。

50多年过去了。渭南师院的教职员健在的已寥寥无几。我也由血气方刚、朝气蓬勃的青年,变成满头飞雪、双目昏花、记忆力衰退的古稀老朽。然而,却常常梦回渭南师院。忘不了上世纪60年代初疾风苦雨的岁月,忘不了渭南师院那段虽然艰苦却能磨炼意志的日子。也正如人们常说的一句话:不忘昔日苦,方知今日甜。所写此文,挂一漏万,不是为了填补渭南师院由于关停仓促,来不及编写校史的空白,只是为了忘却的纪念。

作者:赵明理 转自《老渭南》。

,