在对过去的追溯里我们也发现:我们的先祖也曾生活在树上。法国的神父马克·安东尼·洛吉耶在1753年出版的《论建筑》一书里,曾描绘出西方人脑海中建筑最早的样子:以四棵大树的树干为柱,以树枝架成屋顶。

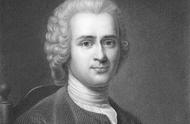

▲《原始小屋》图-1753年 马克·安东尼·洛吉耶(Marc Antoine Lauhier,1713-1769)

而中国居住历史里的“巢居”也与之呼应,中国神话里有一位“有巢氏”,被认为是巢居的发明者,传说他在树上用树枝搭建窝棚,建成巢居,而后演变成中式传统建筑中的重要角色——干阑式建筑。

▲干阑式建筑

木头的难以保存,让木构建筑不能以遗迹的形式留存至今。根据中国考古学家杨宏勋的推断:人们最早是在单株的大树上以“捆”的方式架起树巢,在较为开阔的树杈之间搭建遮雨的棚架,古代文献中称之为“缯巢“。后为了扩大居住空间,则开始在不同的大树之间搭起棚架。这与”原始小屋“所描绘的建筑不谋而合。

伴随生产工具的更迭,人们掌握了“挖”、“捆”、“砌”、“筑”等多种建造方式,在建造活动中对自然的运用更加得心应手。马丹人曾以芦苇为原料在沼泽地里捆出“芦苇房”;因纽特人因地制宜创造性地以“水”为原材料干砌出了“雪屋”;非洲原始部落的松巴人以生土为原料只靠双手建出“松巴屋”。

早前人类以这种取材自然的建造方式获得避身之所,生活在自然,与之和谐相处,享受自然的柔光、和风、细雨和其他美好的一切。而我们在对居住历史的回忆里也不难发现,我们从未离开自然,亦不能离开自然。即使今天身处城市,我们依然无停止对自然的渴望。

我们热爱自然,依从本性眷恋着大自然的温柔,但其实“天地不仁,以万物为刍狗”,自然也有它暴虐、严酷的一面。如果我们真的赤身自然,其实会相当危险。而能让我们与自然和谐相处的,其实我们的居所,它就像人类与大自然之间的一个过渡,将狂风暴雪、严寒酷暑挡在门外,将和风、阳光、天空、香气,自然温柔的一面留给我们。