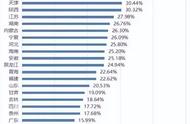

对此,记者在2017年的就业质量报告中,找到了中国农业大学官方披露的2011-2017届本科毕业生深造情况图表,在这份统计里,学校把国内外升学人数做了统一计算、对比。从图中观察,2011届本科毕业生升学率为44.99%,而到了2017届时,本科毕业生的升学率迅速窜升至60.79%,并存在逐年上升趋势。

中国农业大学官网截图

越来越多的毕业生相较就业选择了升学,是否存在农村就业环境不理想的问题?经济学家杜猛认为,这一情况意味着国家政策激励方面还有很大提升空间。“国家应该加大政策鼓励,使年轻人相信未来在乡村的职业前景等于甚至大于城市。”同时,乡村公共服务与社会保障不得力的问题,也是影响就业的关键因素。杜猛认为,年轻人如能在乡村享受到能够接受的公共服务及社会保障体系,他们自然愿意选择更加宜居的地方进行生活。

对就业环境的困惑,使得不少学生选择以升学的方式换取更好的就业机会。《中国农业大学2017年毕业生就业质量报告》中,硕士生就业比例高达82.36%,远远超过当年9.61%的升学比例。

孙伟,2011年毕业于中国农业大学农学专业,毕业后他选择继续读研,参加了学校的2 2项目(即读研2年,校内做辅导员2年)。直至2015年硕士毕业,他正式留校做了一名辅导员。在孙伟近年来的学生工作中,他同样感觉到升学是毕业生们的主要选择之一。“一方面我认为是由于国家扩招,这几年研究生招生人数不断加大。其次,目前很多用人单位正在逐渐提高门槛,很多以前本科毕业能做的工作,现在的门槛已经升为研究生了。这也是一种导向。”

而除了就业与升学,公务员在记者的调查中也是毕业生们所选择的高频行业。除此之外,教育、金融、制造业等各行各业也都有农大毕业生的身影。

到农村去是“向上走”还是“向下走”?

刘楠,中国人民大学新闻学院博士生,探村博士联盟发起人,长期关注乡村问题。在他看来,毕业生们最终没有选择农业工作,是个人观念与社会环境的共同作用下的结果。“很多人还怀有偏见,认为农村就意味着凋敝落后,农民教育文化水平低,做农业工作枯燥,从事农业难获得社会认同。”同时,刘楠表示,大城市涉农的企业机构少,工资待遇偏低;而返乡创业则需要资金和能力的双重配合,很多毕业生无法承受相应压力;很多地方农技人员老年化很严重,现有的基层农技推广体系发展空间较小。

基于年轻人追求新鲜感和自我实现的现状,刘楠建议当代农业工作模式应有所创新,现有农业发展模式、农产品的售卖等或可和新媒体结合,拓展生存空间。“在国家乡村振兴战略的风向标下,农业大学的毕业生大有可为。但是很多问题要思考,例如,在新形势下,如何优化农业大学的课程设置和培养方案,如何把学校目标和市场需求有机结合,如何开拓有趣有料有营养的农业类职业渠道,都需要动员各方行动者,献计献策。”

这一看法,也与中国劳动学会副会长苏海南不谋而合。苏海南表示,社会环境过去无意中对于农业相关工作的矮化,是导致很多毕业生不愿从农的一大因素,“在舆论看来,农业相关工作的社会地位与收入都比高新技术、公务员或者二产三产等行业要差一些,这就无形中使得学农学生与学生家庭对这个行业望而却步。此外,农口工作与当代年轻人向往大城市、追求‘高大上’的希望背道而驰,在传统观念里仍属‘向下走’” 。另一方面,苏海南提出农业专业设置、教学管理与现代农业需要的脱离,也是毕业生“从农率”降低的重要原因。“在校所学农业相关知识,后来发现不利于不便于就业。”苏海南认为,在传统农业转型现代农业的路上,大学课程调整、教学方法的升级也应该尽快适配。

对于农大较高的升学率,苏海南认为 “升学如今是普遍现象,不止农业领域,各个行业都是如此,在就业竞争激烈的情况下,大家都在争取更好的就业机会。”同时,对大学生从事一线农业工作,苏海南表现出高度认可与支持。“这是一件好事。建立于爱好兴趣之上的就业选择是非常值得鼓励的,也是大学教学的正道。学生们的知识储备会转化为实践技术,现在还只是他们积累量的阶段,总有质变的那天。”

“师哥”陈跃文说不赞成大学生从事一线种植,刘香萍对此持保留意见,她也同意传统农民在种植上更为专业的说法,但未来却不见得如此,尤其是在乡村振兴这一大背景下,“大学生现在是种不过农民,但大学生如果可以像真正的农民那样脚踏实地去摸索去奋斗,再加上我们已有的知识和眼界,前景只会更好。”

内容来源|新京报 记者|曹雁南

一个热爱农业,学习种地的社会主义接班人。

更多专业资讯请在微信公众号搜索关注「唯恒农业」,

也可进入农小蜂服务平台—涉农报告、政策、行业动态一站智库

↓↓↓

农小蜂—农企互联网智库

,