直到19世纪初年,一位叫做托马斯·杨的科学家进行了一场实验——光干涉实验,向人们表明了“权威并非真理”的道理。

这个实验其实非常简单,即在一扇百叶窗上面戳一个小洞,再用厚厚的纸片遮挡,同时又在该纸片上面再开了一个与百叶窗相对的洞。

随后,托马斯·杨把一道光线从百叶窗和厚纸片的洞里透过,并将该光线用镜子反射出去,再拿一张厚度大概为0.033英寸的纸片将光线从中间拦截,形成两束光线。

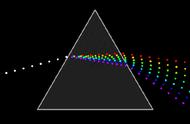

最终托马斯·杨居然发现这两束光线会相互干涉,会如同波纹一样,能够呈现出相交的光线与阴影的条纹形状,这也成为了对牛顿光粒说的巨大冲击,为波动说做出了非常巨大的决定性证据,它也被称为是非常经典的杨氏干涉实验。

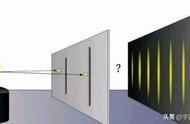

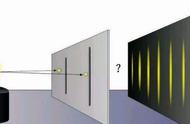

当然,量子力学中的双缝干涉实验要远远比杨氏干涉实验更加复杂一些,也更加“玄学”一些。

根据传统的杨氏干涉实验,我们可以得知从两个夹缝中透出的光呈与自己产生互相干涉的情况,使得出现在平面上的现象如同条纹一样明暗交织。

但是这种实验都是通过发射了一大片的光子,数量如此多的光子运动之下,也可以被认为是光子与光子之间发生的干涉。

那么如果一次只发射一个光子,并根据传统的干涉实验,放上两个缝隙,即缝隙1和缝隙2,按照以前的理论,这个单光子通常情况下要么只会穿过缝隙1,要么只会穿过缝隙2。