Fig. 3 光子干涉实验示意图

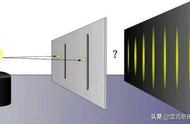

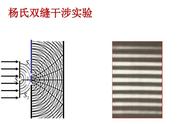

我们用一个光源连续放出光子,把两个狭缝(b, c)都打开,那么在屏幕上会得到什么样的结果?

答:会得到和杨氏双缝一样的结果,在屏幕呈现一列列明暗相间的干涉条纹。

2. 我们这时光源每次只放出一个光子,把两个狭缝(b, c)都打开,那么在屏幕上会得到什么样的结果?

答:这时,我们自然而然地会想到每次只有一个光子 那个光子不是从b狭缝通过,就是从c狭缝通过 那么在同一个时刻两狭缝不能都有光子 就不可能出现两狭缝的干涉 就不会出现实验1中的干涉条纹。

这个逻辑在之前的解释中确实是没有问题的,但是这个实验有人做了,结果却让人大跌眼镜:虽然每次只发射一个光子,但是经过一段时间的积累,还是出现了干涉条纹。这太让人费解了,明明两个狭缝只有一个狭缝有光子,那这个光子是和谁在进行干涉呢?难不成是和它自己的干涉吗?

答案是:没错!这个光子是在和自己进行干涉!这里我就要引出本回答中第一个要强调的概念:叠加态。大家都熟悉薛定谔的猫,讲的其实就是叠加态的一种极端情况。猫处于死的或者活的的叠加态中,只有测量(看一眼)才能使这个叠加态坍缩。在这里,光子处于既从b狭缝通过,也从c狭缝通过的叠加态中,只有你不在狭缝处进行测量(记住这是个伏笔),你就不能确定那么到达屏幕处的光子是从哪个狭缝中过来的。那么包含多个路径的量子叠加态就会发生自我干涉,从而出现干涉条纹。没错,就是这么奇妙,我干涉我自己。

3. 我们这时光源每次只放出一个光子,把两个狭缝(b, c)都打开,但是在狭缝处放置光电探测器,就是说我能观测每个光子从哪个狭缝走,那么在屏幕上会得到什么样的结果?

答:大家看到这里可能会问?实验3 和 实验2 有什么区别,唯一的区别就是探测器,也就是说区别我看了一眼。俗话说得好,看一眼又不会怎么样。那么这时的实验结果是什么呢?答案是:干涉图样消失了!变成了两道简单的光束。我一开始学习的时候,学到这里简直是可以用 头皮发麻四个字来形容,什么? 我看一眼,你就不是你了?

这里我要引出本回答中第二个要强调的概念:测量。测量对于量子力学的意义就是---测量会引发叠加态的坍缩。之前的讨论中,我们说实验2的光子处于既从b狭缝通过,也从c狭缝通过的叠加态中,而实验3中的光子因为被在狭缝处被测量了,所以这个包含两个路径的叠加态一定会坍缩成只包含一个路径的单态,那这时这种基于叠加态的干涉就完全地被测量这一行为破坏掉了!

解释到这里,经典和量子的双缝干涉实验基本就解释完了。总结一个,大家对于这个实验感到“恐怖”是来源于其实验现象的反直观:

1.光子一个个地打,也能出现干涉。

2.看一眼光子通过哪个狭缝,干涉却消失。

我们在这个回答里解释了这些反直观的实验现象来自量子力学中两个重要概念,分别是叠加态和测量所导致的坍缩。

提到量子力学,尤其是双缝干涉实验,很多人是有一些迷茫的,有种我们看到的世界原来是被测量影响了的世界,看山不是山,看水不是水的感觉。都有这种感觉:从我睁开眼的那一刻起,这个世界就因为我睁开眼而改变了。

其实这么想是很容易进入不可知论的怪圈的。其实量子力学是目前最为精确的学科,几乎没有任何实验现象与之违背。我觉得自己不应该为一条“看不见的喷火龙”而苦恼,做一些有意义有趣的研究去影响身边现实可感的世界。这样就看山又是山,看水又是水了。

目前来看,量子力学还是算一个唯象理论,就是说需要用一些不需要解释的公理作为支撑。目前的量子力学一般而言,就是先给出五大公理 测量公理。更进一步的,如果去解释这些公理背后的物理图像,是很困难的。就测量而言,量子力学几乎所有算符都是幺正的,而测量却是非幺正的。这种错位就很难把测量装进现有理论中。

很多人对单光子的具体细节和定义感兴趣,这里增加一点这方面的讨论:单光子光源可以用原子尺度下的局域缺陷实现。至于单个光子的定义,这是一个很好的问题。与其说,在同一时间只射出一个光子,不如说是在光电探测器的极限内,只发射一个光子。

也就是说前后两个光子到达探测器的间隔大于现在光电探测器的精度极限。如果这个极限是1纳秒,而你可以做到每10纳米才发射一个光子,那这个光子对于这个探测器来说就是“单光子”;但是如果一个探测器的极限是100纳秒,那这100纳秒间隔内,会有10个光子打过来,那这个光子对于这个探测器就不是“单光子”。

所以你看到了,其实最为前沿的物理其实就是在物理仪器的精度极限上跳舞。另外理论上,单光子在非相对论的量子力学框架下是很难在数学上严格定义的,在本回答中,答主将光子和电子一样作为波函数来理解,有不严谨之处,目前量子光学主流上是用场量子化来给出光子的严格定义。

单光子在现在的实验条件是确实存在的,而且利用单光子源进行的双缝干涉实验已经存在的。单光子源实现的物理机制应该不难,构建一个两能级体系然后自发辐射就可以;至于单光子的测量,放在这里也分享给大家: 一般是用雪崩二极管,但是效率更高的是利用超导纳米线的光探测器,光子会使它失超从而改变电流。

单光子测量,灵敏度极高的雪崩放大器理论上是可行的,局限性是该类探测器对短波较为敏感,对红外波的探测效率很低,且通常噪声较大。目前较为先进或敏感的单光子探测器是超导类探测器,比如TES,SNSPD 。

有人疑惑每次只发射一个光子,就算产生了干涉,怎么会有波纹?一个光子是不是只能在板子上产生一个亮点?是不是因为光子具有波的属性所以就算一个光子也能产生干涉条纹?

我不得不说这是一个很好的问题,这个问题再一次地触及到了量子力学的本质,我来认真回答一下。

要知道光子具有波粒二象性,在传播的时候显示为波动性,但是被测量时却显示出粒子性。所以说每次发射出的一个光子打到屏幕上,会以粒子性被测量,也就是屏幕上出现一个亮点。但是为什么会出现干涉条纹呢?

虽然每个光子都是一个亮点,但是你发射出非常多的光子时,你会发现这些亮点自动的服从明暗相间的干涉分布。你是不是看到这里就觉得不能接受。明明每个光子是独立的,但是为什么冥冥中好像有一股力量在操纵他们,使他们服从干涉分布。

那是因为你一直以为这种干涉是光子作为一种实体来参与的一种干涉,而事实上,光子在传播的时候并不能视为一个粒子(事实上在测量之前都不能视为一个粒子的行为),所以这里干涉的是概率波(光子在被测量前可以理解成不同态的叠加,而这些态的是否会被测量到有不同概率的,概率和位移)!不是实体波!

所以这个干涉条纹是统计意义的干涉条纹!大部分对于量子力学不太了解的人可能会认为目前的量子力学是精确解释微观世界中单个粒子行为的理论,但是事实上量子力学只有在统计意义上才有意义。

量子力学解释单个光子是没有任何意义的,就其中某一个光子而言,我也不知道它会落在屏幕的哪里,我只能说出它落在哪里的概率是多少,但是如果有一亿个光子,那我敢确定,它们一定出服从干涉条纹的分布。其实我一开始是不准备说这么深的,因为这没有多年的学习和科研训练,是很难理解的。

还有,很多人都在讨论量子力学中对于测量和海森堡不确定性原理的理解,在这里我想对这个问题进行一些简单的讨论。

到底什么是测量?为什么测量会引起所谓的“坍缩”?

答:坦白地说,我不知道。你先别失望,不仅我不知道,据我所知,2019年了,距离量子力学体系建立的1929年已经90周年了,物理学界对于测量背后的物理图像,仍然没有一个共识性的意见。

也就是因为这个原因,现在仍有一些功成名就的物理学家在自己拿奖无数之后,开始转投那些影响因子很小的基础理论期刊。就是因为他们不满足于现有的量子力学解释。那么现在学界认可的量子力学是如何处理测量这一概念的呢?

(下面的解释不再通俗易懂,劝退警告)

物理学中有一个很重要的概念,叫“可观测量”,比如速度、位置、光强等等,那测量其实就是通过物质间的相互作用给出被观测者想要的可观测量。在量子力学中,我们把测量这一操作假设为一个个算符(你可以理解为一个矩阵),而待测的量子态设为一个个矢量(其实这个矢量是在希尔伯特空间中展开的),那我们日常看到的这些“可观测量”在量子力学中如何求出呢?就是算符(矩阵)和量子态(矢量)的投影。

你看到这里一定心里暗暗地笑,你们搞物理的在自嗨吗?这些规则都是你们自己定的呀,这算出的东西是真实的吗?

没错,你的疑问没有问题。现代的量子力学确实是建立在一套我们自己制定的规则中,而测量作为一个投影算符,会导致量子态的坍缩,恰恰是这个规则中的一个。现在你理解我为什么要说我不知道了吧,因为测量坍缩在量子力学中是定理呀!

如果你使用这个理论,那这个假设就是不言自明的!就像是欧式几何的最底层也存在“五大公理”,那你是不是也要质疑一下凭什么两条平行线不相交?(事实上有人质疑了,这个人写出了黎曼几何)。

和黎曼一样,当然我们当然希望一个理论中作为公理的假设越少越好,越符合我们的直观越好,所以现在还有很多物理学家在做出努力。但是就目前而言,对于测量能不能被更为基本的理论去理解,学界目前应该没有什么共识。所以欢迎大家开脑洞,但是也要擦亮眼睛,保持清晰,自我判断。

海森堡不确定性原理指出不可对易的算符不能同时测量准确,这个如何理解?

我现在再把不确定性原理给大家翻译翻译。其实就是说,在微观世界,有一些可观测量不能同时被精确地测量,就比如说速度和位置,这两者就不能同时测。速度测量的误差和位置测量的误差的乘积一定会大于某个值。也就是说你如果确定地说一个电子处于某个确定的地方,那这个电子的速度可能是0到无穷大;相反的,如果你精确地说出了电子的速度(其实动量更严谨)是多少,那这个电子可能处在空间中的任何一个地方。

不确定性原理自从提出之日起就一直存在着两种解释:第一种是说测量不准,是因为测量本身对于微观粒子就是一种干扰,同时也受制于测量仪器的精度,故测不准;第二种是说,测不准是因为物理原理上的原因,原理限制了不可能测准。第一种是最为大众所接纳的,因为容易理解,但是物理学界普遍认可第二种解释。第二种解释也有一个名称---量子力学的哥本哈根诠释。其主要的提出和支持者是波尔,波恩,海森堡等,主要的反对者是爱因斯坦。