武汉疫情汹涌,加之李文亮医生在2020年2月7日因感染新型冠状病毒去世,将武汉市公安局武昌分局中南路街派出所2020年1月3日对李医生出具的《训诫书》推至风口浪尖。

本文仅评论《训诫书》的性质。

一、被滥用的训诫

从《训诫书》的形式而言,其正上方有“训诫书”字样,并有“武公(中)字”的编号,有“被训诫人”的基本信息与签字,亦有二位工作人员在“训诫人”处签字,且落款处加盖中南路街派出所的印章,形式上似乎符合行政处罚决定书的特征。部分学者认为中南路街派出所出具的《训诫书》不是行政处罚,理由是 “训诫”并非我国《治安管理处罚法》规定的行政处罚类型。亦有部分学者认为“训诫”属于教育措施,依据系《治安管理处罚法》第5条。然而,前述判断拘泥于行政机关使用的名词,忽略对行为行为实质性强制对象的判断。由于《治安管理处罚法》、《行政处罚法》以及《行政诉讼法》并未规定“训诫”这一处罚种类,导致其在某些情形下经常被滥用。据2014年2月13日《新京报》的报道,“河南的南阳、驻马店、邓州、新乡等地建有‘非正常上访训诫中心’,对非正常上访人员进行24小时不间断训诫、警告和劝导教育。新乡居民李某某曾被关入该县‘训诫中心’,工作人员要求其签订保证书,‘否则无期训诫’”。类似名为训诫实为非法拘禁的情形不胜枚举。

二、其他类型的训诫书无直接参考意义

按照我国《治安管理处罚法》第10条的规定,治安管理处罚的种类是警告、罚款、行政拘留、吊销公安机关发放的许可证以及对外国人附加适用的限期出境或驱逐出境,这其中确无“训诫”这一处罚类型。最高人民法院的数份行政裁定亦认为,行政相对人受训诫不是行政处罚措施,而是现场劝诫措施【(2017)最高法行申7408号、(2019)最高法行申423号】。同时,最高人民法院在一份行政裁定中认为“俞某某系因不服北京市西城区公安机关作出的《训诫书》,而该《训诫书》的内容仅为告知俞某某相关法律规定等事项,并未对俞某某的权利义务产生实际影响”,故认定《训诫书》对俞某某的合法权益明显不产生实际影响,从而认定《训诫书》属于不可诉之行政行为【(2016)最高法行申1443号】。

但,《训诫书》并非统一格式、内容,虽然各地公安机关制作、出具的一些材料冠以《训诫书》的名称,但实质内容五花八门,不能仅以其名称为“训诫书”即认定其不属于行政行为或行政处罚。前述提及的最高人民法院裁判文书中的“训诫书”主要集中于某些特殊情形(敏感地区上访),且确有一定依据(《国务院信访条例》第47条),“训诫书”的内容大多是列举相关的信访规定、流程,并无直接对被训诫人的行为定性,而中南路街派出所在《训诫书》中并未列举相关规定,甚至并未提及作出“训诫”依据何种规定,仅称违背《治安管理处罚法》的相关规定,故前述裁判文书中对“训诫书”、“训诫”的定性,并不直接适用于评价中南路街派出所《训诫书》。

三、训诫属可诉行政行为

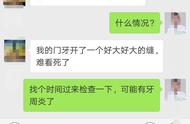

中南路街派出所2020年1月3日《训诫书》加盖该派出所的印章,且有相对人(即被训诫人),《训诫书》属于公安机关的行政行为。如此,该行政行为是否可诉?依据《最高院适用<行政诉讼法>的解释》第1条的规定,对公民权利义务不产生实际影响的行为属于不可诉行政行为,故应判断《训诫书》是否对李医生的权利义务产生实际影响。2020年1月1日武汉市公安局的官方微博账号“平安武汉”发布微博称“公安机关经调查核实,已传唤8名违法人员,并依法进行了处理”,“处理”的结果是1月3日中南路街派出所传唤李医生并出具《训诫书》直接认定李医生2019年12月30日的微信群言论属于“不实言论”、规劝李医生“中止违法行为”。《训诫书》认定李医生的言论违法,直接干预李医生的权利,并可能阻却李医生对该事件的关注与发言,且可能降低李医生的社会评价,由此判断《训诫书》对李医生的权利义务关系产生实际影响,属于可诉行政行为。

四、训诫属警告行政处罚

既然《训诫书》可诉,那《训诫书》是否属于行政处罚?尽管“平安武汉”2020年1月29日又发布微博称“根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定,因上述8人情节特别轻微,当时,公安机关分别进行了教育、批评,均未给予警告、罚款、拘留的处罚”,但该等主张仅系行政机关的单方主张,并不足以单独否定《训诫书》的行政处罚色彩。《训诫书》虽冠以“训诫书”的名称,但其内容认定了李医生2019年12月30日在微信群发布信息的行为属于“不属实的言论”、“严重扰乱社会秩序”,因此提出“警示和训诫”,要求李医生“中止违法行为”,警告“继续进行违法活动将受法律制裁”,且李医生系“三更半夜被叫过去签训诫书”,故该《训诫书》的内容与行政处罚中的警告并无二致,均系通过对行政相对人的名誉施加影响,使相对人内心产生压力,《训诫书》的内容实质上属于治安管理处罚中的“警告”。

五、训诫书为无效处罚

将《训诫书》定性为警告的行政处罚进行审查,其存在以下的重大违法情形:1、处罚无依据。根据《训诫书》的内容,其认定的违法行为是不实言论,其最接近的处罚依据是《治安管理处罚法》第25条。但该条规定对散布谣言、谎报疫情的处罚是五日以下拘留或五百元以下罚款,并未包括“警告”这一处罚措施,故对不实言论处以警告的处罚无法律依据。2、处罚并未遵守法定程序。《训诫书》并未按照《治安管理处罚法》第96条规定的程序列明作出处罚的具体法律依据,且未按照《公安机关办理行政案件程序规定》第38条的规定告知行为人依法享有的陈述权和申辩权,亦未按照《程序规定》第175条的规定制作处罚决定书,该《训诫书》是无处罚依据亦未遵守法定程序的无效处罚。

,