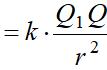

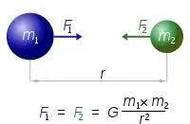

1900年普朗克蒙出一个黑体辐射的普适公式,就马上意识到既然这个公式正确,那它当中就必定隐藏着某种真相待我发觉,于是普朗克就开始研究公式的推导就是通过这个分子分母同时乘以玻尔兹曼常数(k 或 kB是指有关于温度及能量的一个物理常数)。通过这个公式推导出一个结论,E=nkC2ν

其中n只能取正整数,k波尔兹曼常数,C2维恩系数,ν就是电磁波的频率,k和C2都是常数这个公式就是一个最简单的二元一次方程,在二维坐标下表示就是一条直线,但是这个公式是有一个条件n只能取正整数,也就是说黑底辐射的能量取值只能是某一个最小值的整数倍,这个最小值就是kC2ν,k和C2都是常数,kC2就用h来表示这就是我们所熟悉的普朗克常数h,所以这个公式就变成了E=nhν只能取正整数。

但是反过来一想,经典物理学的不是这样的,没听说过能量还有个最小值,而且还是不连续的自然数,比如有一根香肠,从中切成一半,把剩下的一半再分,可以一直无限的细分下去,应该是无穷无尽的,可是现在分到某一个值就不能再分了,这个有点想不通,隐约之中布朗克就感觉可能发现一个惊天大秘密,于是在1900年的12月14日,普朗克把自己的推导过程和想法就发表出来,还说如果黑体辐射的这个公式是正确的话,就必须要有一个前提假设能量不是连续的而是一份一份的,一个不可再分的能量子形式向外转播,普朗克还给能量的最小值起了个名字叫做能量子,简称量子。

这就是量子的起源,普朗克自此打开了旧量子论和量子力学的大门,不过这和当时经典物理学格格不入,1900年普朗克42岁了本身也很保守,他多少都会有些顾虑,所以他就在论文最后写上我就这么一说,大家不要较真儿,当时的物理学家也真没拿这个当回事,1905年英国数学家金斯还是修改瑞利的公式,也就说普朗克公式提出5年后还有人试图从经典物理学的角度来解释黑体辐射问题。

此时同样是在1905年有一个年轻人把普朗克的假设当回事了,他就是家喻户晓的大科学家爱因斯坦,他在1905年一边发表狭义相对论,还有精力研究黑体辐射和光电效应问题,那年爱因斯坦26岁,正值青春年少精力充沛,年轻人也比较容易接受这些新奇想法。后面还会讲到很多科学界大佬儿,他们基本上都是很年轻的时候就对量子力学有很大的成就。

爱因斯坦就想赫兹的实验说明一束电磁波打到金属板上能不能打出来电子和光强没有关系只取决于电磁波频率,现在普朗克又说能量不是连续的,而是一份一份的,E=nhν这不说明电磁波每一份能量取决于它的频率ν。爱因斯坦心里一乐这不是送分题吗,他假设能量不是连续的,电磁波是一种能量,光又是一种电磁波,那光也不是连续的,把光分成一小份一小份,每一份取个名字叫光量子,后来美国物理学家改了名字简称光子,光子也是不可再分的,就是最小单位了,光子的能量值根据E=nhν当n=1的时候E=hν,普朗克常数值很小h=6.62607015×10^(-34) J·s,它的数量级是10的-34次方,在哪个公式中看到普朗克常数h它就一定是个量子问题。

爱因斯坦就写了篇论文,要想把金属板上的电子打出来,需要一个最小的能量值,这个能量值叫做逸出功,也就是说光一个粒儿一个粒儿的打过来,每一粒光子携带的能量要大于电子的逸出功,电子才能逸出,也就是光的频率大于某一个值的时候,电子才会被打出来,刚好这个频率的值落在了紫色的光范围内,这就是为什么赫兹做实验的时候只有紫颜色的光和紫光频率以上的电磁波才能把电子打出来的原因。

1921年爱因斯坦因为完美解释了光电效应问题而获得了诺贝尔物理学奖,相对论还没有得奖因为还没有对应的实验验证。至此我们第二个问题光电效应和第三个问题黑体辐射都得到了很好的理论解释。其实人类历史上对于光的认识是波还是粒子一直争论不休。

最早给出系统理论解释的是惠更斯说光是一种波,就像水一样波动,还推导出了折射和反射定律,但是没能解释衍射。过了几年,牛顿大神说这个光不是波是微粒,还有就是胡克也支持光的波动学说,他和牛顿一直不合。牛顿大神级别的人物太权威了,他提出的观点维持了一两百年,没有人敢出来反驳。

直到19世纪初光的波动说才复活了,人们开始发现光的衍射,托马斯杨做出了著名的双缝干涉实验,菲涅尔(实验和光学元件都冠有菲涅尔的姓氏,如:双面镜干涉、波带片、菲涅耳透镜、圆孔衍射等。另一成就是偏振。他与D.F.J.阿拉果一起研究了偏振光的干涉,确定了光是横波(1821);他发现了光的圆偏振和椭圆偏振现象(1823),用波动说解释了偏振面的旋转;他推出了反射定律和折射定律的定量规律,即菲涅耳公式;解释了马吕斯的反射光偏振现象和双折射现象,奠定了晶体光学的基础。)完善了惠更斯波动理论。一直到麦克斯韦预言光也是一种电磁波,波动说到了完胜阶段。

突然爱因斯坦对光电效应做出了解释,还提出光量子假说这似乎又在说光是一种粒子,是不是转了个圈又回来了,其实光电效应刚做完解释之后,也是没有多少人认同,1921年提出,之后16年才得到的诺奖,这期间一直有很多人不相信的,比如美国的物理学家密立根,他就想通过一个实验来证明爱因斯坦的光量子假设都是错的,没想到歪打正着,密立根通过实验证明了光电效应的解释是正确的。因此密立根获得了1923年的诺贝尔奖。

这时候人们才不得不相信光既是波又是粒子,光具有波粒二象性。后面我们讲到物质波和不确定原理,你会发现波粒二象性没有这么简单,所以科学家现在还是争论不休。回顾一下你会发现巴耳末公式同样有一个前提条件,n只能取正整数,这会不会和普朗克的能量量子假说存在某种关系呢?还有就是第四个未解之谜原子的稳定性问题究竟是咋回事呢?下回分解(妈咪说-量子故事会语录)