▲董永墓.河南省武陟县小董村

董永命运转折的过程充满了黑色幽默。“树欲静而风不止,子欲养而亲不待”,父亲离世对于每一个人来说都是难以承受的悲痛,如果说非要在这悲痛里找出更让人难以承受的事,莫过于像董永这样,连安葬父亲的钱都拿不出来。董永只得卖身为奴,以供父丧。此事很快传遍了全国,更关键的是传到了“仁孝治国”的皇帝刘秀耳中,董永侍亲至孝、卖身葬父的事迹正符合主旋律!刘秀立马“拨乱反正”,恢复了董永“高昌侯”爵位,从此,“根正苗红”的董永过上了幸福的生活。

学者纪永贵认为“高昌侯”董永和传说中的董永,有5个吻合之处:

1. 姓名;二人都叫董永。

2.时间;“高昌候”董永与与武梁祠壁画 、 曹植 、 干宝等记载的董永所处的朝代均不矛盾。

3.地点;“高昌候”董永与武梁祠画像题记、干宝《搜神记》所记的董永都是“千乘人”。

4.孝行;“高昌候”董永家以“孝”为传家宝,这是史实;而董永娶到七仙女,是因为他具备“孝”这一品行:“天灵感至德,神女为秉机”(《灵芝篇》三国.曹植)。

5.家境:“高昌侯”董永在父亲被废之后、自己未封之前,家境一直贫寒;传说中董永家境本来似乎不贫,后来才“董永遭家贫,父老财无遗……”

综上所述,“董永七仙女”的故事极有可能是以“高昌侯”董永行孝、封侯的史实为基础,杂糅“牛郎织女”与其相关的传说衍生与整合发展而来的。

03传说中的董永:从“道德模范”到“套牛车的汉子”

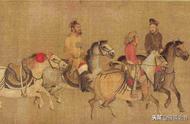

▲山东嘉祥东汉晚期武梁祠后壁“董永事亲”石画像

董永的事迹最早见于西汉末刘向的《孝子传》,后代文献中引用董永传说大多自此书。但《孝子传》已经失传,该书是否成书于西汉,是否且出自刘向等在史学界尚有争议。董永故事的可靠记载, 最早是在清乾隆五十一年(1786年)发现的山东嘉祥东汉晚期武梁祠画像石中,刻绘了17幅“孝子传图”,其中后壁便有“董永事亲”,画面上有“董永千乘人也”、“永父”题记, 画像中已出现了长着翅膀的仙女。

三国魏曹植乐府诗《灵芝篇》里塑造了一个被孝行感动、 帮其还债的仙女形象: “董永遭家贫, 父 老无财遗。举假以供养,佣作致甘肥 责家填门至,不知何用归。天灵感至德 ,神女为秉机 。”故事的核心和之前一样还是褒扬董永的“孝”为主,孝是“因”而仙女下嫁是“果”的一部分。

到了东晋时,文人干宝听说了董永“少偏孤,与父居”的故事,觉得莫名感动----人间已经没有女人配得上他了,他应该娶仙女!于是就在他的《搜神记》中给了董永“一场风花雪月的事”,董永从“感动大汉朝”的“道德模范,成为一个浪漫的“套牛车的汉子”:

“汉董永, 千乘人, 少偏孤, 与父居, 肆力田亩, 鹿车载自 随。父亡, 无以葬, 乃自卖为奴以供丧事。主人知其贤, 与钱一 万, 遣之。永行三年, 丧毕, 欲还主人, 供其奴职。道逢一妇人 曰: ‘愿为子妻。’遂与之俱。主人谓永曰: ‘以钱与君矣。’永曰: ‘蒙君之惠, 父丧收藏, 虽小人必欲服勤致力以报厚德。’主曰: ‘妇人何能。’永曰: ‘能织。’主曰: ‘必尔者, 但令君妇为织缣百 匹。’于是, 永妻为主人家织十日而毕。女出门谓永曰: ‘我天之 织女也, 缘君至孝, 天帝令我助君偿债耳。’语毕, 凌空而去, 不 知所在。” (《搜神记.卷1》东晋.干宝 )

至此, 董永故事与当时相对成熟的牛郎织女传说完美融合。 董永与七仙女的人物形象和故事情节具有更强的的时代特征:孝道教化。它也从另一个侧面突出了之前牛郎织女爱情里一个隐藏的重点:生活在底层的孤儿(弱者)实现梦想需要得到祖神(统治阶层)的庇佑。

▲2007电视剧《天仙配》,黄圣依、杨子等主演(雷剧之泰斗)

唐代,出现了敦煌本《董永变文》;宋代说书和话本小说盛行, 董永的故事又以小说《董永遇仙传》,话本《董永遇仙》等形式在民间流传, 后收入《清平山堂话本》(明.洪梗);元代《二十四孝》(郭居敬)一书把董永列为“二十四孝”之一;随着杂剧、 传奇等戏剧形式的流行,董永与七仙女被民间艺人搬上了舞台,明代嘉靖前后, 根据《董永遇仙》改编而成的戏剧就有《槐荫树》、 《织锦记》、 《遇仙记》、《卖身记》、《天仙配》等。清代有黄梅戏《天仙配》、湖南花鼓戏《槐荫会》、川剧《槐荫记》、楚剧《百日缘》...尽管剧种和演绎方式不同,但是剧情基本一致,只要在道德修养方面有一定的成就,自然会有仙女下凡来嫁给他,然后为他还债,为他生儿育女,过上富足生活...成为百姓(主要是男性)们千百年来永远的“天仙梦”。

04七仙女是谁?