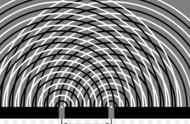

双缝干涉实验最早由托马斯·杨于18世纪初提出。一束单色光,穿过两条平行的狭窄双缝,会在光屏上投射出明暗相间的干涉条纹,这就是双缝干涉实验。

该实验起初仅仅证明了光具有波动性,可在之后却颠覆了人们对世界的原有认知。理查德·费曼曾说:双缝干涉实验是量子力学的核心实验,就是因为双缝干涉实验能够展现量子力学的奥秘。

关于双缝干涉实验,得从光的粒子说和波动说这两个理论的争议说起。

牛顿是人类历史上最伟大的科学家之一,他不仅发现了光的色散,还提出微粒说,认为光是由一个一个的微小粒子组成的。而在同时代,惠更斯认为光是一种波。直到1807年,托马斯·杨通过双缝试验发现了光的干涉现象,证明光是一种波而非粒子,光的波动说成为正统,光的微粒说渐趋式微。

如果光是由粒子构成的,这些粒子穿过双缝后,只会在光屏上形成两条亮纹。

可实验结果并非如此,而是得到了干涉条纹。