有多少人是先知道一个成语,才去关注一个城市的?我的答案是一一这个成语“邯郸学步",这个城市就是三千年未曾更名的“邯郸"。

提起“邯郸学步”,不得不先说一说学步桥。

学步桥始建于明万历四十五年(1617年),是一座大券三孔、小券四孔的七孔石拱桥。通高8米,全长32米,桥面宽9米,两旁各19块栏板,板间各立18根望柱。板柱均雕有历史人物故事和华美的狮、猴等神兽。桥虽不大,也很普通,但因“邯郸学步”这一典故而闻名。

学步桥位于邯郸市内沁河之上,系邯郸古城南北交通之要道,也是古时横跨沁河的唯一桥梁,有“三辅锁钥”之称。沁河原名牛首水,西出紫山,东贯古城,在东郊注入滏阳河。昔日河水汤汤,夹岸杨柳依依,为赵都邯郸的一大景观,北魏郦道元《水经注》云:“洪湍双逝,澄映两川。

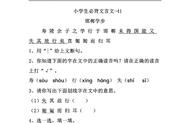

“邯郸学步"这则成语出自《庄子·秋水》,但解释时,出现多个不同的版本。

“且子独不闻夫寿陵余子之学行于邯郸与?未得国能,又失其故行矣,直匍匐而归耳。”

版本一: 有一个燕国人到赵国的都城邯郸,看到那里的人走路姿势很好看,就跟着学,结果不但没学会,反而把自己原来的步法也忘了,只好爬着回家去了。

唐代大诗人李白据此写诗曰‘“寿陵失本步,笑煞邯郸人”,又为这一故事浓墨重彩添上一笔。

版本二:那个寿陵少年不远千里来到赵国,不是来学走路的,而是来学舞步的。在春秋战国时期,邯郸人擅长跳舞,当时有一种舞步叫“踮屣”,即抬起脚跟,用脚尖着地,快速旋转飞舞,类似于当今西方的芭蕾舞。那位燕国少年来到赵国留学,在邯郸学习舞蹈,很快就得到要领,只可惜不小心崴了脚,只能拖着腿前行。

大家怎么理解?欢迎留言交流。

,