杭州岳王庙岳飞塑像

靖康之耻有多耻?

一耻:大额的赔款

赔款额要多少呢?兵临城下的金国开出的条件是:一亿两金,十亿两银,绢帛一千万匹。

以上数字相当于10年宋朝税赋的总和,当时的国力难以企及,无疑是个天文数字。但是一心苟安的宋庭居然也答应了。

面对天文数字的赔款,北宋朝廷是怎么解决的呢?

首先下令王公大臣、皇亲国戚无条件交出所有金银;怕有遗漏,鼓励揭发,告密者给提成;还不够,开设一个专门的机构从民间掠夺金银。

二耻:卖妻女还债

后宫佳丽三千拱手送与金人,还不够抵债,又收罗皇室宫女、官女、民女等共一万五千多人,运至大金军营,供金人淫乐。

三耻:两位皇帝同时成为俘虏

被虏人员到达金朝京师会宁府时,金人举行了献俘仪式,命令二帝及其后妃、宗室、诸王、驸马、公主都穿上金人百姓穿的服装,头缠帕头,身披羊裘,袒露上体,到金朝阿骨打庙去行“牵羊礼”(就是把人当做羊)。

朱皇后受不了如此奇耻大辱,当夜自尽了。金人还为两位皇帝起了侮辱性封号,称徽宗为“昏德公”,称钦宗为“重昏公”。这两位皇帝居然还叩谢金人“恩典”,没心没肺地活了下来。

战败不可耻,殉国不可耻,可耻的是宋朝统治者,为获自保不惜将自己的国民卖个干干净净!就这样还被金人百般凌辱,后人读史这是最屈辱的一段记忆。

现在你还觉得宋朝是中华民族“最好的朝代”吗?

现在问题来了——

为什么历代文人都会拼命吹捧宋朝?

为什么这个被文人吹捧的宋朝会有上述不可思议的现象?

3 乱臣贼子这一切的根源都指向一个著名的历史事件。

后周显德七年(960年)赵匡胤统率大军出了东京城(今河南开封),行军至陈桥驿突然发生兵变。

部下将黄袍披在赵匡胤身上,拥立为皇帝,大军反攻开封,轻易夺取了后周政权,这就是著名的“陈桥兵变,黄袍加身”。

赵匡胤的行为相当于高管干掉了老板,自己当了企业的主人。换句话说,企业不是赵高管自己做起来的,而是通过阴谋诡计抢了别人的家业。

历史书把这种行为叫做“得国不正”!也就是权力来源的合法性有巨大的瑕疵,这可是一个致命的缺陷。

历史上“得国不正”的朝代不是权臣篡位,便是兄弟相戮——反正很难世代传承。

王莽篡汉建新朝;曹丕逼退汉献帝;司马炎废魏建东晋;刘裕取代了东晋建刘宋;箫道成取代了刘宋建南齐,篡来的朝代气数都不长。

权力来得快,自然去得快。可以说,乱臣贼子,最后都没好下场。

宋朝能传承数百年却是一个异数!

原因很简单——为了赵家百年富贵,赵匡胤挖空心思设计了一套空前绝后的统治模式。

这个模式就是“文贵武贱、守内虚外”!

4 文贵何为文贵武贱?

简单的说就是拼命提高读书人待遇,百般压制武人地位——最后将中华民族的尚武精神阉割得干干净净。

首先说说这个“文贵”。

在农耕文明时代,识字率很低,读书人就是天然的意见领袖。赵家天子因为自己的权力来源有重大缺陷,为了获得读书人的拥护,就不得不下血本,给天下读书人开出一系列历朝历代都永远无法企及的条件:

其一,不*士大夫。

宋朝祖训“不*士大夫及上书言事者”,摆出一副开明纳谏的姿态,其实就是给天下士大夫与读书人承诺——只要赵氏当皇帝,天下士大夫不管犯多大的罪,永远免死!

其实不仅不*士大夫,连读书人也不*。

宋仁宗时期(电视剧《清平乐》的时代) ,四川有个读书人参加科举考试屡试不中,文人生活不如意,多半就会怪体制问题。

于是这个人写了一首诗送给成都太守“把断剑门烧栈阁,成都别是一乾坤”!这就是赤裸裸的鼓动造反了!

在历朝历代,这种人怎么也得掉脑袋吧。

宋朝是例外,宋仁宗不但不治罪,反倒给了这个读书人一个司户参军的官当。

在宋朝是读书人最自由的时代,但凡读书人有点情绪,都会骂体制骂皇帝,而宋朝的皇帝一般都“宽厚仁德”,读书人不管怎么骂,皇帝不仅不会发火,而且还百般安抚。

嘉佑年间,苏辙参加科举时骂皇帝成天在宫里饮酒作乐,不关心民众疾苦,这本来就是无中生有的诽谤,当时皇帝赵祯却盛赞苏辙是“敢言之士”,破格录取。

在我看来,宋朝皇帝不是什么人品爆发“宽厚仁德”,其实根子还是自己得国不正,不敢得罪读书人,反而不得不要装出一副开明的姿态,落得一个好名声。

其二,优待读书人

为啥历代文人都拼命吹嘘宋朝?

因为宋朝对读书人太好了!

在宋朝读书是个什么待遇?

1.入学条件很宽,农村的、个体的、平民的、甚至还在脱贫线上挣扎的,他们的孩子都有学上;

2.学杂费全部由国家承担,跨区域考试可报销路费;

3.升学率高,分数线低,录取范围广。

历代登科人数(史料)

宋朝累计登科人数是其他朝代的5倍以上,每年录取的登科人数也是排名第二的清代的3.5倍!

这个登科还只是传统的科举,在宋朝读书人要当官除了科举,还有其他的渠道。

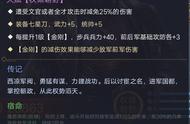

宋朝文人有四种当官的途径。

“科举”——相当于传统的高考,含金量高,社会地位强;

“荫补”——专为官员子弟设置,六品以上官员的儿子、孙子、曾孙可通过“荫补”直接做官;

“制举”—— 就是自荐,很多读书人科举考不上,别急,朝廷每年还开“制举”,你可以自荐去考试。考试通过也可以当官,这个“自荐”考试录取数量也很高,我查到的史料,最多时每年“制举”录取上千人!

除了这三项之外,宋朝还有一个皇帝“特招”的制度。这是什么意思呢?

宋朝也有公知,狗屁本事没有,但是会装深沉,动不动就骂体制,但是真让他参加科举甚至制举考试统统歇菜。这些宋朝的公知在民间名气很大,最后皇帝也会慕名特招为官,哪怕什么事也做不了,也要花钱养着。

所以,在宋朝文人当官的渠道比历朝历代多得多!

按:因为宋朝读书人太容易发达了,这种氛围催生了印刷术的发明,目的就是降低知识的传播成本,让更多的贫民也能读书。

在宋朝读书人一旦当上了官,那待遇绝对是杠杠的。

宋朝官员薪水极高。除了发放正常的工资和奖金,还有咖啡饮料洋酒补贴、差旅补助、误餐费、服装费、保姆费。

总之就是变着法子,给你发钱发物。比如素以清廉著称的包青天包拯,其在开封府尹任上的年薪相当于一个州的赋税收入!

所以,在宋朝干公务员,就是一句话:睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋。如此好的福利待遇,放眼上下五千年,谁不眼红?

5 武贱与“文贵”相对应的就是“武贱”。

在宋朝当兵不但薪水低,还要承担各种繁重的劳役。不仅如此,当兵还要在脸上刺字,用这种侮辱的手段形成整个社会鄙视军人的氛围。

武将地位低下,在文官面前唯唯诺诺,被视为奴仆。

宋朝还有一个特点,就是用各种手段压制军方力量,比较典型的表现就是对外战争中,谋和是压倒一切的手段,甚至是在自己取得局势优势的情况下——

宁愿屈辱的用岁币谋和,也不愿军方取得对外战争的胜利,从而提高军方的力量。

宋真宗时,宋辽作战,在我方军事有利之下,不战而降,与辽签订《澶渊之盟》,定下“每年向辽国送岁币(银)十万两,绢二十万匹”的奇葩协议。

在敌弱我强的情况下,举手投降?是不是很无语,更奇葩的在后面。

宋高宗时期,岳飞第四次北伐取得连续胜利,最后在朱仙镇击破金军主力,正待乘胜追击的时候,却突然收到皇帝十二张金牌,强迫岳飞退兵,大好局面毁于一旦。

然后宋金谋和,在风波亭以莫须有的罪名*了岳飞。

按:现代文人为了给宋朝涂脂抹粉,大搞历史翻案风,各种“考证”朱仙镇大捷“存疑”,以及“十二道金牌”另有原因等等,还是那句话——文人的东西你看看就好。

6 守内虚外下面我来谈谈,宋朝为了维护统治的另一个奇葩模式——“守内虚外”。

宋朝是篡周得到的政权,赵家皇帝最怕后世有人学习宋太祖的先进经验,在某个年代也把宋朝的天下给“篡”了。

为了防止这种情况,宋朝不但大搞“文贵武贱”笼络文人压制武人,还在体制内设计了一套层层制衡的碎片化权力运行模式。

首先是将最重要的行政权(相权)一切为三,搞了一个三省六部制。

三省六部制(来源网络)

这是啥意思?

就是将最重要的决策权力碎片化!

中书省只有草拟决策的权力,然后门下省审核,门下省有不同意思就去与中书省扯皮,等两个部门意见达成一致后,还不能直接给办事部门传达意见,这个执行与传达的部门是尚书省。

这种模式最大的好处就是办事部门(六部)根本无法与决策部门勾结!

比如六部平时打交道的只是尚书省,但是这个部门只有执行权没有决策权,决策权又被中书省与门下省分割成两块,就算这两个部门与六部勾结在一起,但是什么时候执行,怎么执行的权力又在尚书省。

在决策权之外,又设立“二府三司制”进一步分权。

二府三司制

宰相(很多个)执掌行政权,枢密院分割军权,三司分割财政大权,将政务、财务、监察权分开,相互独立,又相互制约,而大权握在皇帝手中。

最后是“官称”和“实职”的分离。

宋代一个人当了官,至少有官(品级)、职(职务)、差遣(承担任务)三个官名,还有各种虚衔。

官表示等级,用于定薪,领相应的薪水;差遣表示实际*事情,名称复杂,很难懂。官只是一种等级,职不是职务,是一种虚衔,只有“差遣”是实际的职务

比如,太师,正一品,但属虚职;宰相品级不定,但掌握实权;六品尚书,正三品,实权不定;开封府尹,从三品,亲王兼任;亲王, 正一品,不参政。

是不是很烧脑?

目的是什么?

一方面是权力碎片化,互相掣肘,另一方面宋朝对读书人太优厚,当官的人数太多,没有足够的职位来安排,只有将“官”虚职化。

宋朝统治者很懂读书人心理,所以,虚职一般都定得比实职高,满足没有本事但是脾气很大的公知读书人的自大心理。同时,对实际担任职务的官员也是一种制约。

宋朝这种权力制衡模式将文官系统造反的可能性基本降为零,这就是“守内”的内涵。

但是这种模式同时导致机构臃肿,官员众多,办事效率极为低下——满朝文武,真正干活的没有几个(干活也是扯皮),散官居多。

到了宋神宗时期,冗官现象十分严重,同样是中国,宋朝的疆域只有唐朝的一半,但是公务员编制却是唐朝的3倍 !

至于“虚外”就很简单了,国际交往一律以跪为主,只要不打仗啥都好商量。岁币十万够不够?不够就给二十万,还不够就给五十万!量中华之物力,结蛮夷的欢心。

7 收税与货币现在问题来了,宋朝这套奇葩模式“文贵武贱、守内虚外”——不管是对内笼络读书人、士大夫;还是对外花钱买平安都是超级烧钱的模式。

那么,钱从哪里来?

两个办法:收税与货币!

宋朝虽然外战外行,但是搜刮民财却很有一套。

首先是税赋。

宋朝号称群星灿烂的时代,但是对于普通老百姓却是税负最沉重的时代。

宋朝税制传承于唐代,但是比唐代更重。

唐代实行两税法,简单的说两税法=租庸调 杂派

宋实施役钱法,同样用数学公式表达就是役钱法=两税法 杂派=租庸调 杂派 杂派

对比公式,宋朝税收沿用了唐朝的两税制外,还增加了一系列杂税。

讲其中两个最有代表性的案例:

1.“支移”税,很直白,支付和移动,农民用粮食交了税以后,还要将粮食运往指定的地方,什么地方呢?有可能是隔壁村,有可能是1000里以外的前线,路途中费用自理。在车马很慢书信很远的古代,难度可想而知。

2.“折变”税,交税时,本来应该交粮食,政府却要你折成钱;再把钱折成布;折换率由政府决定,往往折换几次后,应纳10元的税折成了100元。游戏规则由政府制定,赢的都是朝廷。

宋朝税负虽然很沉重,但有一个群体不用交税,

就是士大夫和他们的家族,这个群体有多少呢?大概上百万。

读书人也不纳税,而且不参军、不受刑、当官薪水还高,是其他朝代的十几倍,再加上丰厚的福利和补贴,成为一个庞大的吸血群体,对财政造成了严重的负担。

宋代捞钱的手段除了税负然后是货币。

说出来可能大多数人都不知道,宋朝是历朝历代唯一使用纸币作为通用货币的朝代。

相对贵重金属作为货币,用纸币简直不要太爽。后面的元、明两代都想学习宋朝的先进经验,也发行纸币,但是这两个朝代管理者金融水平太差,发行纸币很快就贬得一钱不值。

宋代的纸币叫“交子”。

在发行交子的初期很规范,和现代货币一样,有规定的面额,有货币制度、有准备金,2年发行一次,到期后收回,发行新币。

不久就乱来了,随着财政困难,国库吃紧,国家为缓解经济压力,开始大量印钞,且旧币不回收。这就导致纸币超发,远远超过准备金数量。