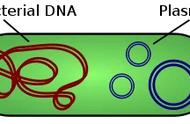

载体构建(vectorconstruction):载体构建是分子生物学研究常用的手段之一。主要包括已有载体多克隆位点(MCS)的改造和已有载体启动子、增强子、筛选标记等功能元件的改造。是为把DNA分子运送到受体细胞中去,必须寻找一种能进入细胞、在装载了外来的DNA片段后仍能照样复制的运载体。理想的运载体是质粒(plasmid),在基因工程中,常用人工构建的质粒作为载体。载体构建即是构建含外源DNA的质粒。

特点:当给质粒插入一段外源DNA片段后,它依然能够进行自我复制。

多克隆位点

多克隆位点(multiple cloning site, MCS),指的是包含数个(最多20个)限制性酶切位点(restriction site)的一段很短的DNA序列。也称为多位点接头(polylinker),是基因工程中常用到的载体质粒的标准配置序列。MCS上含有多个单一酶切位点,是外源DNA的插入部位,每个限制性酶切位点通常是唯一的,即它们在一个特定的载体质粒中只出现一次。不同酶的酶切位点可有重叠。单一酶切位点就是只有一种特定的酶能够识别并进行酶切的位点,多克隆位点一般是位于质粒上的一段序列,这段序列含有很多个酶切位点,但这些酶切位点每一个都被一种酶识别并酶切。

质粒构建

(1)质粒构建原理

质粒构建是分子生物学研究中最常用的实验技术。原理依赖于限制性核酸内切酶,DNA连接酶和其他修饰酶的作用,分别对目的基因和载体DNA进行适当切割和修饰后,将二者连接在一起,再导入宿主细胞,实现目的基因在宿主细胞内的正确表达。

(2)质粒构建方式

质粒构建方式多样,常规的T4连接酶,下面就介绍下T4连接酶构建质粒方法,T4连接酶可用于平末端也可用于粘性末端连接,但一般推荐适用黏性末端。

(3)质粒载体的制备

质粒载体的制备既可以选择单酶切也可以选择双酶切,一般推荐使用双酶切。其实目的就只有一个,尽量使载体的末端具有特异性,防止自连。

一般目的基因用于克隆表达的情况下,酶切位点的选择要考虑到:

(1)选择质粒上两个酶切位点的距离不应小于太小(>10bp),否则影响限制性内切酶对切点的识别,不利于空载体的双酶切。

(2)一般目的基因用于克隆表达的情况下,酶切位点的选择要考虑到:

目的基因片段内部不含有所选的酶切位点(不然鉴定阳性*子双酶切时会将目的基因切断)。

(3)实验后继应用的所有载体(真核、原核、酵母、昆虫)都尽可能含有所选的酶切位点。并且要保证在载体上的插入方向正确(定向克隆)。(不然换载体表达时,还要重新设计引物,以引进新的酶切位点)。

(4)尽可能选比较常用的酶切位点(常用切点酶的价格比较便宜)。

(5)两个酶切点至少隔上3个碱基。

(6)两个酶切点最好不要是同尾酶(切下来的残基不要互补),否则效果相当于单酶切。

(7)最好使用酶切效率高的酶。

(8)最好使用双酶切有共同buffer的酶。

注:质粒构建完成后可利用PCR原理进行测序验证。

载体构建过程

1、引物设计

2、目的片段选取:RNA提取、RNA反转录、PCR扩增、PCR产物纯化

3、双酶切

4、连接:T4 DNA ligase连接或者同源*连接(新贝生物:#B101、#B102)

5、转化

6、菌落PCR

7、测序:1)摇菌;2)送样; 3)比对 ;

8、菌种保存:菌种比对成功,则可保存菌种备用。

9、质粒提取:菌种比对成功,冻存菌种后,菌液用于提取质粒。

载体构建基本原理

分、切、连、转、筛

1、分:分离出要克隆的目的基因及载体。

2、切:用限制性内切酶切割目的基因和载体,使其产生便于连接的末端。

限制性内切酶:是一类能识别双链DNA中特定碱基顺序的核酸水解酶。

限制性核酸内切酶根据识别切割特性,催化条件及是否具有修饰酶活性分为三大类。

其中Ⅱ型酶能识别双链DNA的特异顺序,并在这个顺序内切割,产生特异性DNA片段,是DNA*技术中常用的酶。

Ⅰ型酶:具有修饰和切割功能,无固定切割位点

Ⅲ型酶与Ⅰ型类似,能识别特异位点,但切割位点在识别位点以外

Ⅱ型酶特点:

①识别顺序一般为4-6个碱基对

②识别顺序具有180度的旋转对称性,呈完全的回文结构

③Ⅱ型酶对双链DNA两条链同时切割,可产生两种不同末端:平末端,粘末端

平末端:在识别顺序的对称轴上,对DNA同时切割形成平末端,如:SmaI

5’-CCC GGG-3’ 5’-CCC GGG-3’

3’-GGG CCC-5’ 3’-GGG CCC-5’

5′突出粘末端:在识别序列的两侧末端切割DNA双链,于对称轴的5 ′末端切割产生5 ′端突出的粘性末端,如:Hind Ⅲ

5’―AAGCTT―3’ 5’― A 5’-AGCTT―3’

3’―TTCGAA―5’ 3’― TTCGA-5’ A―5’

3′突出粘末端:与5′突出粘末端作用相反,产生3 ′端突出粘末端,如:PstI

5’―CTGCAG―3’ 5’―CTGCA-3’ G―3’

3’―GACGTC―5’ 3’―G 3’-ACGTC―5’

3、连:将切割后的目的基因和载体用T4 DNA连接酶连接或者同源*方法连接。

①来源:T4 DNA连接酶是T4噬菌体基因30编码的产物。最早是从T4噬菌体感染的大肠杆菌中提取的。分子量为68KD,。

②最佳pH7.2-7.8,常用的反应液为pH7.6的Tris-Hcl

③需要ATP作为辅助因子并由ATP提供能量

④DTT等巯基化合物可促进连接酶的连接作用

⑤高浓度的钠、钾离子等抑制酶活性

4、转:把连接好的*载体转化入感受态细胞的过程(细菌:E.coli,真菌:Yeast,昆虫细胞或哺乳动物细胞)。

5、筛:在不同层次上、不同水平上进行筛选,鉴定所需的特异性*子。使用各种方法,将带有*载体的宿主菌从培养基中筛选出来。例如:载体大小,酶切结果,筛选标记等。

文章来源:【合联启程GMP】微信公众号

,