三、观人如观山

生活在人世间,既要观察外物,观察别人,又要反观自身,内心澄澈。既要思考外物,分析别人,又要反躬自省。

然而,人们往往明于察人,暗于察己;长于分析别人,短于解剖自我。

“认识你自己”,正是人生哲学的一个永恒主题。

1.不识庐山真面目

“不识庐山真面目”原本是东坡先生的一句诗。据他自己所写的《志林·记游庐山》一文所载,宋朝元丰七年,也就是公元1084年的时候,东坡受命由黄州调到汝州去当官,实际上是换个贬所而已。路过江西九江时,东坡顺道登游了庐山。

他刚进入庐山,只见山谷奇秀,认为庐山风光是自己平生从没见过的,真是美极了。一向好作诗填词的东坡,一时竟眼前有景道不出,甚至打算不写庐山诗了。

庐山上寺院很多,和尚们得知大诗人苏轼来游山了,便非要他写首游山诗来作个纪念不可。推辞不过,东坡想了好一会儿,才勉强写了一首五言小诗:“芒鞋青竹杖,自挂百钱游。可怪深山里,人人识故侯。”这首诗,对庐山美景一个字儿没写,只是泛泛地记述了和尚认识他这件事。

等到东坡在庐山住了一些日子以后,觉得庐山的印象在胸中渐渐分明了,认识有所加深了,这才又提笔写了两首绝句。

一首是这样写的:

青山若天素,偃蹇不相亲。

要识庐山面,他年是故人。

另一首说:

自昔忆清赏,初游杳霭间。

如今不是梦,真个是庐山。

这两首诗,虽然提出了“要识庐山面”,但终于还没有由庐山变幻莫测的景象,悟出什么真谛。

此后,东坡又在庐山上的东西南北各处,来往游览了十多天,从不同方向游庐山,赏庐山,不辞辛苦地攀登,细心地琢磨、体会,这才捕捉到了“庐山真面目”。

于是,诗人在西林寺写下了那首千古绝唱题壁诗——

横看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

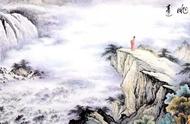

到过庐山的朋友都知道,庐山奇峰林立,各有风姿;千岩万谷,俏丽多变;云雾缭绕,变幻莫测。诗人写的是具体的、特定的、有限的庐山形象,却表达了抽象的、一般的、无限的人生哲理。

置身山中,视野被峰峦所挡,见到的只是庐山局部。如果要想看到它的整个面貌,只有站在庐山之外,纵观全局才行。

观山是这样,观人、观物、观世也当如此。庐山忽浮忽沉,时云时雾,社会变化、人生遭际,也大抵如此。

“不识庐山真面目”一句也启示人们:对事物、对人生、对社会,如果不见全局,不明真相,就可能把局部当作整体,可能对眼前的现象分辨不清。只有客观地研究它的各个方面,才能取得真理性的认识。

2.时间使人聪明

要识真面目,就得跳出“山”界外。

固然,人间世情不是山,没山那么直接明白,但时间却必然是路,可以把现时的一切推开,拉远。推开了,拉远了,许多事情也清楚了,人自己也被时间敲打得聪明、成熟起来。

这道理既适用于个人琐事,也适用于对社会、历史的评判。隔远一点,跳开一点,许多过去看似复杂的事便会一目了然。就像登山,登得越高,看得越远,看得越全;就像作为一个儿子,他五岁、二十五岁、四十五岁,三个时期对自己父亲的认识会很不一样,愈成熟,便认识愈深刻。

考中进士以后,苏东坡当的第一个官是陕西凤翔府的判官,他的上司是知府陈希亮。这个陈知府为人为官都还正直,也肯为老百姓干一些好事;但他是个武将,说话办事不太讲方式。那时,东坡是才二十几岁的小伙子,少年得志,年轻气盛,常常顶撞陈知府,二人闹得很不愉快。陈知府建了一座凌虚台,让东坡写篇记,东坡还借机在文中讥讽知府,陈希亮见后一笑,还是让人把这篇记刻在了石头上。

时间老人让人聪明成熟,也让事情原委水落石出。

等到晚年,东坡回想起年轻时的这段经历,说自己那时“年少气盛,愚不更事”,感到很后悔,觉得对不住陈知府。而这时,陈知府已去世十多年了。平生不喜欢给人写生平事迹和墓碑的东坡,破例给陈希亮(字公弼)写了一篇传记《陈公弼传》。

人在经历几十年的风风雨雨、坑坑洼洼以后,再回首往事,评判过去的一些恩恩怨怨、是是非非,自然会更清晰明了,也更客观公正。

3.当局者迷

知“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,便破得当局者的迷阵,可落得旁观者清。

当局者,是指下棋的人;旁观者,是看棋的人。大家都有这样的经验:棋局进行中,下棋者有妙手不走,有隐患不防,旁观者看得干着急,直想跳脚。“当局者迷”这个词...

当局者迷的例子,在生活中可说是随处可见。

且看,某单位老领导要退了,两位副手都是有希望的人选。人嘛,总是尺有所短,寸有所长,这两个对手可说是各有优势,也各有缺点。尽管这样,在旁人看来,二者选一还是有一个更合适些。而两个竞争对手自己未必这么看了。身在矛盾旋涡,较多名誉、利害、得失的考虑,难免觉得自己最合适,而对方不行;以己之长,比人之短,或抬高自己,贬低别人,这些都是当局者迷的具体表现。

再来看看恋爱关系中的“当局者迷”。

恋爱,就像东坡说的有悲也有欢,有合也有离。失恋其实是一件很寻常的事,在情感上当然是很痛苦的,在感情的旋涡中陷得越深,痛苦也就越深,解脱也就越发困难。有的人失去了恋人,就好像天塌了一样,觉得世界一下子变得一团漆黑,失去了心上人,就仿佛失去了整个世界,失去了一个人的爱,就好像失去了所有异性的爱。

如果旁人来看这失恋,或者等到失恋者完全解脱以后再回头审视,会发现原来问题并不那么严重,不是一件什么了不得的大事。

本来就是天涯处处有芳草,塞翁失马,焉知非福。

太阳今天从西边落下去,明天又有一轮新的朝阳从东方冉冉升起。

4.自知者明

人陷局中难识局,身在山中不知山。这从另一个角度说,就是人要有自知之明。

然而,古往今来人们总是慨叹自知之难。俗谚中有许多形象而又充满智慧的比喻:

乌鸦笑猪黑,自己黑了不觉得。

看别人豆腐渣,看自己一朵花。

长了一身白毛,反说人家是妖。

正是因为认识自己比认识别人更困难,老子才说:“知人者智,自知者明。胜人者有力,自胜者强。”(《老子》三十二章)这话译成白话就是:善于认识别人的人才有智慧,善于认识自己的人才是聪明。战胜别人的人叫作有力,战胜自己的人才算刚强。

就连善于识人也善于自省的唐太宗也这样感叹:“能正确了解自己的人就是明智,但真正做到实在是难啊!”(《贞观政要》)

自知不易,那么比较、对照就特别重要。唐太宗曾说过:“写文章的文人和从事技艺的工匠,都只认为自己的作品好,别人都比不上自己。如果名匠和优秀的文人,互相品评比较,批评挑剔,杂乱无章的文词、低劣的技艺一下子就暴露出来了。同样的道理,国君也必须有人帮助、规劝,有臣子指出他的过失。我经常想到魏征遇事随时规谏纠正我,许多话都切中我的过失,就像一面明镜照见自己的形体一样,美丑一目了然。”

唐太宗还不止一次地讲,要以古为镜,以人为镜。我想,人之所以要找镜子来照自己,不正是因为难以真正完整全面地看到自己的形象吗?就像牛不知角弯,马不知脸长。人常常能察秋毫之末,却不能自顾其睫。一个人能正确而全面地认识自己、评价自己,就能不断完善自己、充实自己。相反,自以为是、看不见自己不足的话,往往只能在人生的原地踏步不前。

5.善于自省,方能自明

向别人夸耀自己聪明,无异于向别人宣扬自己愚蠢;相反,能勇于正视自己的缺点,恰恰是一种优点。

而要客观地对待自我,公正地估量自己的优长劣短,关键在内省。

邹忌本来长得魁伟漂亮,有一天早晨,他穿好衣服面对镜子问他妻子:“我与城北的徐先生相比,哪个漂亮些?”妻子回答说:“你好漂亮,徐先生怎能比得上你呢!”

其实,这位徐先生是齐国出了名的美男子,所以邹忌自己也不相信能比得上人家。于是第二天又问他的妾:“我和徐先生比谁更美?”得到的回答是:“徐先生怎能比得上您美呢?!”

第三天,来了位客人,邹忌又问:“我和徐先生比谁美?”客人还是回答:“当然是你啦!”

过了两天,徐先生来了,邹忌仔仔细细把他打量了一番,又在镜子中认真地审视了自己一番,最后还是觉得徐先生比自己漂亮得多。

为了这事儿,邹忌反复思量:本来我不如徐先生美,他们为什么硬说我美呢?原来是,妻子说我美,是她对我偏爱;妾说我美,是她怕我;客人说我美,是他有求于我!

看来这位邹忌是很能自省的,并达到自知之明的地步了。

实际上,“邹忌比美”的事情还给了我们更多的启示。一般说吧,总是当局者迷,旁观者清;但许多时候,旁观者或者碍于情面,或者考虑到利害,或者顾及关系,往往心中“清”而嘴上“迷”,口里讲的不是心里想的。如果这时候当局者不加思考和分析,轻易地相信别人的话,那就迷上加迷、执迷不悟了。“三省吾身,了解自己”,这的确是哲人们有力的劝诫,只有实践起来才知道并不容易!人,若能时常自我反省,全面、深刻地认识自己,那么阿谀奉承就迷惑不了你,烟雾弥漫中你仍能眼亮心明。人生的路很漫长,也很短暂,要想把这路越走越好,就得时常反顾自身,总结经验教训。这样,于人于己都会有利。

,