时间回到1999年,刚从师范学校毕业的刘善娜被分配到一所总共只有7名教师的村办小学。“没有人管,没有人带,的确很自由,但同时也意味着没有人告诉我教学中要注意的细节和规则。”

不仅如此,由于师资匮乏,当时她几乎包揽了所有学科的教学工作。“什么都教,就会什么都教不好。”年轻教师初上讲台时需要面对的困境,就这样被成倍的放大后摆在了刘善娜面前。

回想这段往事,刘善娜无奈地笑着,“我常听前辈们说,一个老师如果三年内专业没有进步,那就不会有什么发展了。而我,几乎停滞了整整四年。”

意识到这一点,是由于自己在某节公开课上不尽人意的表现。回忆那时的情景,“完全是一个小姑娘在自说自话。”

刘善娜开始写起了教学反思。每堂课都写,每个教学环节都写,她把这些想法细碎地记录在自己的QQ空间里,对家长和学生完全公开。“我让自己的每一节课都成为公开课,家长和学生的监督,能让我及时知道哪里出了问题。”

如果说,在课堂教学上的努力让刘善娜开始趋近于优秀教师们,那么在布置作业上花的心思,则成为刘善娜和其他数学老师最大的不同。

传统的机械式作业,学生越做越抵触,老师也无法得到准确的反馈。而且,“你看我们数学学科,从‘双基’(基本知识、基本技能)谈到‘四基’(基本知识、基本技能、基本经验、基本思想),又到现在强调的核心素养,可是作业的状态几乎是没有什么变化的。”

这显然是有问题的。于是刘善娜开始想,坐在教室里的学生是各式各样的,那为什么他们都要被同一套作业标准要求?或许是得益于早年间那段“什么都教”的经历,刘善娜更愿意关注学生的学习状态,然后,去发现他们在各个方面的可能性。”

于是,除了基础的常规作业,刘善娜开始琢磨起了探究作业。一张A4纸上,只有一个简短的题目,学生可以用任何形式去解答分析。

“有的小女孩其实不擅长解题,她们似乎更喜欢语文。但这两者其实非但不矛盾,良好的语文能力让她们在分析一道应用题时,理解和表达都更顺畅。”

“有的小男孩调皮捣蛋,课堂上根本坐不住,做作业态度可能也不是特别好。但是能够解出一道有难度的题目,他们会非常自豪。”

“还有一些孩子,平时上课从来不举手,但是拍视频说题时,落落大方,讲得清晰有理。”

而刘善娜希望,这些有特点的孩子都能够在数学里找到自己的成就感。她用星星给探究作业打分,三颗星的探究性作业可能是说理清楚的,也可能是形式新颖的,至少都有学生自己的思考。两颗星的是比较好的,一颗星的有待努力,而一颗星星都没有得到的可能就需要重新完成。

讲到这里,刘善娜补充介绍说,“这些需要重做的学生可以从得到三颗星的作业里选择一份他喜欢的去模仿,而最多被选择的那份三颗星作业会有额外的奖励。这对两个学生来说,都是一种激励。”

在这样的鼓励机制下,每个学生对数学的畏惧态度都在慢慢消减,刘善娜欣慰之余,也感慨道,“都说没有教不好的学生,我想是有道理的。但不是指分数上的好,而是状态上的好。小学这么美好的几年里,他们能感受到,数学不是那么枯燥的事情。这让我很有成就感。”

小学生学数学也要搭建模型

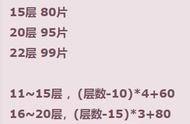

传统作业中,都是老师出一道应用题,学生来分析,最后用一个算式解答。刘善娜却反其道而行之,给出一个算式,然后问学生,生活中的哪些问题可以用这个算式来解决?

学生探究作业-根据算式编题目

学生探究作业-根据算式编题目

之所以这样设计,刘善娜说,是为了让孩子有模型意识。应用题实际上就是把计算题放进了一个生活案例中,剥离掉外在描述,剩下一个式子,这就是模型的建立。

这道题目中,学生可以编出各种各样的题目,但都是用这个算式也解决,这就是一个简单的模型。

这样的探究作业,还在某种程度上打通了数学知识的内在联系。比如,在最近布置的分数运算的作业中,已经有学生用到了还未学到的“比”的概念。

“小学数学有很强的直观性,所以强调作图。比如说大米是200kg,吃掉了1/4。用线段图表示,有的学生就会发现,其实完全可以用整数来解决这个问题。如果是求吃掉了多少千克,不一定非得用200×1/4, 200÷4也可以;如果求还剩多少,200÷4×3就可以了。然后学生就会发现,吃掉的部分是全部的1/4,其实就是1:4,他很自然地就从分数中解读出了比的概念。”

比和分数从本质上概念是相通的,但相比于传统教学中由老师来告诉学生这个道理,学生自己得出这个规律显然从理解和记忆上都更深刻。

搭建模型还有另一种好处,可以有效地规避小学数学应用题中的一些陷阱。比如求长方体的表面积问题。