这一错误不是在收笔处突然爆发的,而是在行笔过程中已经开始酝酿的。前面我们说过,即使一点,也要三过其笔,点画要有一个绵劲的书写过程。做到三过其笔,才能称得上字中有笔,否则点画没有筋力,就谈不上“笔”。而收笔轻忽之后,最直接导致的,可能是下一笔起笔露尖,致使浮薄、轻佻,点画不干净,厚度不够。写行草书时,有时预先估计了点画的相掩盖之处,往往在收笔处草草带过,以为不影响最终的效果,这种自作聪明往往养成点画荒率的毛病。看古人法书,任何点画都是“到头”而完整的。

因为不到头,那么下一笔就毕竟是没有来由、信笔书写的。读帖时注意古帖中的“目”、“自”等字,中间二横或分写、或连写,古帖中是交代清晰的,而今人却往往含糊其辞地就带过去了。朱和羹《临池心解》在谈到“忽笔”时说:“临池切不可有忽笔。何谓忽笔?行间摺搭稍难,不顾章法,昧然一笔是也。忽笔或意无疵,然与其忽略而无疵,何如沉着而不苟?盖笔笔不苟,久之方沉着有进境,倘不从难处配搭,哪得深稳?”如果收笔处不到头,所导致的,可以说笔笔都是忽笔,都是昧然一笔,没有充分的把握。笪重光《书筏》说:“人知起笔藏锋之未易,不知收笔出锋之甚难。”可谓甘苦之言也。其二,片面理解“藏头护尾”,、“无垂不缩,无往不收”,把每个点画都写成一个封闭的样式。过去,由于篆隶书墨迹的失缺,人们理解篆隶书的点画都是封闭的。既然每个点画都是“藏头护尾”的,则书写时,必然是笔笔断而后起,点画之间的内在联系就有所割裂。我们在“藏露”一节中,曾引用沃兴华《论笔法》对这一问题的论述,甚是精辟。针对“逆入回收”造成的千人一面及点画间联系割断这两个误区,沃兴华《论笔法》又说:针对这两种误区,汪(沄)的《书法管见》指出:“书诀中所谓‘无往不收,无垂不缩’,一着迹便死矣。”主张逆入回收的笔法不宜说得太死板。董其昌也看到这种毛病,提出了从根本上加以解决的办法。《画禅室随笔》说:“米海岳书无垂不缩,无往不收,此八字真言,无等等咒也,然须结字得势。”只有将起笔的“逆入”看作是上一笔画的继续,将收笔的“回收”看作是下一笔画的开始,也就是在上下笔画笔势连贯的基础上,逆入回收才能成为“真言”。 过于强调逆入回收,并非没有做到“紧收”,而是紧得过分了,过犹不及。其三,只知运行,不知留驻,无头无尾,一味萦带。在不知法度的前提下,率尔学行草,最容易犯这样的毛病。往往看古人草书,特别是大草、狂草法帖,惊骇于其急风骤雨之势,而不知所致之由,跟着感觉走,就成了描摹行笔路线的所谓草书。孙过庭《书谱》说:“伯英不真,而点画狼藉。”草书尽管以使转为务,而毕竟也是点画组成,苟无点画,便不成字,只是符号耳。姜夔《续书谱》说:自唐以前多是独草,不过两字相连。累数十字而不断,号曰连绵、游丝,此虽出于古人,不足为奇,更成大病。古人作草,如今人作真,何尝苟且!其相连处,特是引带。尝考其字,是点画处皆重,非点画处偶相引带,其笔皆轻。虽复变化多端,而未尝乱其法度。张颠、怀素规矩最号野逸,而不失此法。张旭、怀素固以《古诗四帖》、《自序帖》为巨迹,而入门便学,易成痼疾。(《古诗四帖》有论者以为是伪帖,《自序帖》有论者以为不是真迹,不去管他。)

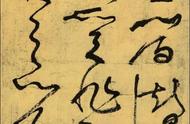

要理解两帖,自然需要看张旭、怀素其他帖。怀素《论书帖》、《食鱼帖》、《苦笋帖》及《小草千字文》具在,法度精严,固不待言。

据米芾说,《淳化阁帖》王献之两卷中,羼入张旭数帖,其开阔雍容之气,自与王献之有别,而既可羼入,也侧面说明张旭与二王实为一脉相承也。识得张旭、怀素此等字,才可言狂草,否则直是不入门耳。唐以后作大草者,最能“作草如作真”,对点画意义强调最明显者,大概无过王铎。细看王铎草书,处处行,处处留,点画形态在造次颠沛、呼天枪地之中,精微谨严,不留毫发遗憾,诚可谓神乎其技。他的每一个点画完备圆满,收束自然是帖切恰当的。当然,魏晋人书,乃至唐代张旭、怀素,更加玄远微妙,他们似乎不以点画为意,而只是目见全局。他们在略不经意中做到准确,全篇浑然一体,举重若轻。相对而言,王铎就不免经意乃至刻意,留下些斧凿之痕,这是时代限之吧。傅山草书没有王铎严格,有时有点佯狂作秀的意思,因此居多作品不及王铎,然而偶有合作,也能羚羊挂角,无迹可寻,甚至侵侵然高于王铎,个中因素,大抵在此。也许正是王铎有迹可寻,他为后世提供了方便法门,可以化育千万,成为广大教化之主。大匠示人以规矩,王铎还是做到了。