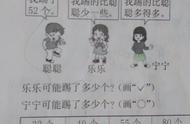

另外,有的解决问题需要帮助学生进行信息之间的转化,才能正确理解题意和算式的含义。例如“一年级一班有45人,如果每人一根跳绳,还差5根。一年级一班有多少根跳绳?”列式一般都会45-5=40(根),但若问学生45表示什么,他们会说45表示有45人。如果继续提问“用45人减去5根跳绳是什么意思”学就不知如何回答了。所以,这里要让学生明白:一年级一班有45人,暗含的意思是“应有45根跳绳”。把“一年级一班有45人,如果每人一根跳绳”转化为“一年级一班应有45根跳绳”,之后解决就容易了,算式的含义也就理解了。45-5=40(根),45表示的是应有45根跳绳,5表示还差5根,40表示一年级一班现在有40根跳绳。这里用跳绳总数减跳绳数量,就能说通了。

2.从规律发现中找到方法

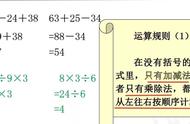

在数学中,相同类型的题总能找到相同的解题规律,可以运用发现的规律进行学习。比如学习20以内退位减法,当学生掌握了用破十法计算的方法,可以引导他们从规律中找到简单的计算方法:15-9=6,先算10-9=1,再算1+5=6,仔细观察会发现,其实就是用和减数凑成十的那个数,加上被减数个位上的数。所以只要熟练10的组成就很容易计算了,10的分解和组成在一年级上册就学过。

举几个例子:17-9=?,因为9和1凑成10,所以直接用1+7=8;13-8=?,因为8和2凑成10,所以直接用2+3等于5;16-7=?因为7和3凑成10,所以直接用3+6=9。这样是不是很简单。学习数学关键是思路。

3.在巩固练习里举一反三

在学习新知识后,巩固练习是必不可少的环节。我们应该充分挖掘课本上的练习题的价值,让学生在练习中得以拓展,学会举一反三。

例如一道连线题,两边都是算式,左边5道:12-6,15-7,13-9,14-7,13-8;右边5道:11-6,16-9,14-6,13-7,11-7。要求把结果相等的算式连起来。可以先让学生算出得数,连好线,再让学生将相等的算式用等号链接写在练习本上,观察相等的两个算式有什么规律,使学生有所发现:12-6=13-7、15-7=14-6……,等号两边的被减数加1或减1,减数也相应的加1或减1,差不变。即:被减数和减数同时加几或减几,差不变。这样做不仅让学生巩固了20以内的退位减法的计算,还渗透了函数思想。

课本中还有很多的题目值得挖掘,这里就不一一举例了。

综上所述,掌握了用转化的思想指导学习、从规律发现中找到方法、在巩固练习里举一反三这3点,学习数学真的不用愁。

,