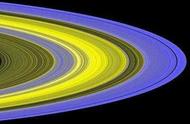

图解:卡西尼-惠更斯号于2006年9月15日拍得的土星环全貌(亮度在这张图中被强化)

而首次真正把这些集合体确认为“环”的天文学家是克里斯蒂安·惠更斯(Christiaan Huygens)。他在1655年自制了望远镜,其性能比伽利略所使用的高出50倍,并且以此确认了土星是被巨大的“环”围绕起来的既定事实。

图解:黑暗的卡西尼缝分开了在内侧宽广的B环和外侧的A环,这张影像是哈勃太空望远镜的先进巡天照相机在2004年3月22日拍摄的,较不明显的C环就在B环的里面。

随后,乔凡尼·多美尼科·卡西尼(Giovanni Domenico Cassini)发现,土星的环是由众多小环和环之间的巨大空隙构成的。他最初发现的土星环空隙,最远的高达4800km,被命名为“卡西尼环缝”。“卡西尼环缝”间距4800km意味着多大呢?大到,它可以装下整个月亮。

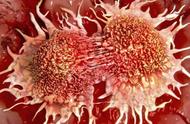

“环”是如何形成的?

那么,究竟土星环是如何形成的呢?其实关于这一点众说纷纭。

以前的主流说法是曾经围绕土星公转的卫星“真理”(Veritas)超过了洛希极限,由于潮汐力的作用化为齑粉,形成了“环”。现在的主流说法有了转变,40亿年前在“后期重轰炸时期”(众多陨石和小行星冲撞太阳系行星的时期),直径400—600km的卫星大规模冲撞破坏形成了“尘埃环”。

(注:何谓洛希极限? 洛希极限是指在不破坏行星和卫星前提下,能接近主星的最小限界距离。 如果小于这个距离,那么受潮汐力影响会摧毁行星和卫星。地球和月亮的关系也是如此,如果月亮进入了地球半径3倍以内的距离,月亮就会被潮汐力所碎散。 然而确实有一部分处在洛希极限中的天体并未碎散。比如木星的卫星“木卫十六”和“木卫十五”,由于质量很小,所以受潮汐力的影响也很有限。即使处在洛希极限的位置也并没有被碎散而是继续围绕金星公转。)

(木卫十六)

土星环有多大?能吞下几个地球?

土星本身就是个巨大的行星,当然土星环也必不会小。那么,会有多大呢?虽然称作一个整体的土星环,但实际上它是由众多环重叠而成的。简单的说一下构成。