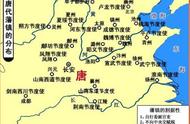

上图_ 唐朝各藩镇形势图

- 唐朝与藩镇一个半世纪的拉锯战

从唐代宗开始,大唐的藩镇割据就像恶性肿瘤一样快速发起。但唐代宗对藩镇割据似乎无可奈何!公元779年,志在中兴的唐德宗李适登基继位。刚开始,李适采取措施收归藩镇兵权,还取得了一定的效果。但李适很快被胜利冲昏头脑了。在奉天靖难和泾源兵变发生后,李适被迫下罪己诏承认过失,随后又对藩镇姑息养奸。唐朝政府的全国控制力进一步削弱,全国各个藩镇的独立性进一步增强。

到了唐德宗执政后期,随着李适重用宦官掌握禁军,大唐皇帝的皇权逐渐旁落,中央政府一度对藩镇无可奈何。

上图_ 李纯(778年―820年),即唐宪宗

公元805年,志在平定藩镇的唐宪宗登基继位。唐宪宗志在复兴大唐,他先后平定了西川、淮西和淄青节度使的叛军,使得其他藩镇在形式上服从中央政府。

然而,唐宪宗仅仅是在表面上压制了藩镇,藩镇割据的存在的根本原因始终没有被消除。在中晚唐时期,如果碰到唐宪宗、唐武宗、唐宣宗这样,能将皇权集中起来,限制宦官励精图治的帝王,藩镇还会在表面上服从中央。但如果碰到像唐穆宗、唐敬宗、唐僖宗、唐懿宗这样拿国家发展当儿戏,皇权又被宦官彻底架空的帝王,藩镇可就不听中央的话了。

到了黄巢起义之后,唐朝的各个藩镇纷纷起来侵吞胜利果实,皇帝更是成为了藩镇手中争夺权力的玩物。这一点可以从唐昭宗李晔身上找到答案。到了公元907年,朱温篡唐建立后梁。大大小小的节度使纷纷独立建国,中国历史进入大分裂大动荡的五代十国时期。

上图_ 黄巢起义示意图

结合中晚唐的历史,中晚唐用一个半世纪的时间无法平定藩镇割据有以下几个原因:

第一,皇权旁落。

中晚唐时期,除了唐宪宗、唐武宗和唐宣宗等少数几个皇帝外,其他皇帝的权力都被宦官紧紧把持,地方藩镇也基本上不听中央政府的话。即便皇帝本人有消除藩镇的想法,地方藩镇也会从各个方面横加阻挠。比如,节度使李师道就派人暗*了主张削藩的宰相武元衡。

第二,皇帝在位时间都不长,使得削藩的工作一会进行,一会儿中断。

削藩是一个系统性的工程,需要皇帝有较长的在位时间。唐宪宗在位15年,仅仅让全国的藩镇形式上统一起来。唐武宗在位仅6年,仅仅平定了昭义镇的叛乱。

随着唐宪宗和唐武宗的去世,新登基的帝王又对藩镇无可奈何。唐宪宗的继任者唐穆宗喜欢娱乐,对削藩没有兴趣。唐武宗的在位者唐宣宗在削藩方面并不比自己的侄子积极。只因为唐宣宗把握住朝政大权,并在对外战争中接连取胜,藩镇才不敢在唐宣宗时期发动针对中央政府的叛乱。

第三,中晚唐中后期的皇帝都在皇宫里长大,他们无法对藩镇割据的本质有一个清晰的认识,这也使得他们无法像宋朝那样轻松平定藩镇割据的潜在原因。

上图_ 陈桥兵变 赵匡胤

- 赵匡胤的努力,藩镇成为历史

公元907年,唐朝灭亡之后。中国进入大动荡大分裂的五代十国时期,这一时期,国家政权像走马灯似的换来换去,老百姓连最起码的吃饭生存都成问题。这样的动荡局面持续了50多年。到了公元960年,赵匡胤兵不血刃的发动政变,建立宋朝。

赵匡胤建国后,昭义节度使李筠和淮南节度使李重进发动叛乱,宋军在赵匡胤的带领下一举平定叛乱。随后,赵匡胤在赵普的帮助下对北宋的军政展开了一系列维护中央集权的改革。

对于藩镇,赵匡胤采取了“收其精兵,削夺其权,制其钱谷”的策略,并采用杯酒释兵权的办法解除了禁军将领的兵权,将这些将领送到各地当节度使。

随后,赵匡胤又逐渐削弱节度使的实权,使得节度使失去了实权。禁军将领一分为三,全都对皇帝负责。中央设置枢密院,将调兵权和统兵权逐步分离。在赵匡胤的一系列改革之下,军队的最高权力归皇帝所有,失去了地方兵权的节度使,即便想叛乱也没有实力叛乱了。