中国气候变迁示意图

那么,是什么原因,让古代如此常见的“麋鹿”消失不见,甚至还出现了将近百年的“空白期”呢?至于“麋鹿”消失不见的原因,笔者个人认为主要有两点,一是“自然因素”,二是“人为因素”

- 先说这第一点:“自然因素”。

众所周知,自然界的“气候”并非是一成不变的,动植物也多会因为气候的变迁而发生一系列的变化。

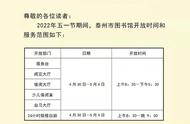

据考古学家对西安半坡村遗址“土质”的研究以及由“竺可桢”先生所发表的《中国近五千年来气候变迁》的研究结果来看,中国近五千年来的的气温虽然偶有回暖,但总体上还是保持着一个逐渐下降的趋势。

虽然其2~3℃温差对如今的我们人类来讲并不会产生什么太大的影响,但是对动植物的生长可就不一定了。要知道很多植物的生长对气候条件都是极为敏感的。

就好比典籍《诗经·秦风》中曾有“终南何有?有条有梅”之类的记载。

而“终南”也就是今位于西安之南的“终南山”,也就是说,在古代的“春秋战国”时期,在终南山上还是有“梅子”存在的,但是放眼如今,别说野生的,就连人工种植的也几乎没有了吧?

沼泽湿地地貌示意图

另外,根据生物学家对“麋鹿”那宽大的“蹄子”的研究结果来看,“麋鹿”是一种适宜在温暖的“沼泽湿地”生活的生物,而气候变冷的最直观表现,就是冰川消融的速度减缓,也就间接导致了“沼泽”即“湿地”面积的减少。

“麋鹿”的生存空间也就受到了挤压,也就面临着“食物资源”的竞争,麋鹿的种群数量方面自然也就会因“食物短缺”所产生的影响而逐渐减少。

就好比史前时期的人类人口数量为何那么少,就是因为“狩猎”的不确定性,原始人无法确定能不能捕获到猎物,继而就导致食物资源的严重缺乏,无法满足日常生活所需。

而新石器时代的“农耕技术”又处于刚刚开始的起步阶段,不成熟的技术也就导致农业生产力极度低下,同样面临着食物资源严重缺乏的境况。

直到步入“奴隶制社会”以后,由于农耕技术逐渐成熟,农业产量也就上来了,人类的食物资源有了保证,人口数量这才有了显著的增长。

鹿茸

- 再说第二点:“人为因素”

据《本草纲目》中的记载:“麋茸功力胜鹿茸……麋之茸角补阴,主治一切血症,筋骨腰膝酸痛,滋阴益肾……”,另外,“麋茸”的功效在其它“中药典籍”中也均有所记载。

意思就是“麋鹿茸”的功效要远高于普通意义上的“鹿茸”,对人体机能有着莫大的好处。

而无论是“麋茸”还是“鹿茸”,由于其利用的都是在雄鹿的角还没有长成硬骨时候的“嫩角”,故而就有着天然的采集时间段的限制,而且捕猎也并非那么容易,所以自古以来就一直都是价格昂贵之物。

因此,“麋鹿”也就成了从古到今一些求药治病的人,或者是谋财为利之人的猎*对象。种群数量也随之急剧减少。

之后随着人类人口的越来越多,加上古代时不时也会因为“旱灾”的缘故闹出一些“饥荒”,麋鹿肉也因为可食用的缘故而遭到了进一步的“捕*”,种群数量减少的速度更是进一步加快。

康熙皇帝画像

据《清·圣祖实录》记载:“朕自幼至今,凡用鸟枪弓矢获虎一百三十五、熊二十、豹二十五......麋鹿十四......”

意思就是说,直到清朝的康熙年间,麋鹿一直都还存在,只不过数量已经极为稀少了,这点从康熙皇帝的狩猎数量上就能很容易的看出来,连食物链顶端的掠食者“老虎”都捕获了上百头,但麋鹿却仅有十四头。其数量稀缺可见一般。

另外,之后在《清·高宗实录》里面,纵观清朝乾隆皇帝的一生,木兰围猎共计602次,进出732天,但是却始终再未能捕获到麋鹿。

当然,这个时间段其实还是有麋鹿的,只不过数量已经极为稀缺了,要不然也就不会有后来的事情了。

据《档案春秋》2006年第五期的资料显示,同治四年,也就是公元1865年,“爱尔芒德·戴维作为一名天主教神职人员,被派往北京传教。在北京周边地区,戴维发现了不少欧洲少见的动植物。在皇家猎苑里,他意外地发现一种从没见过的物种——麋鹿。

之后便是想方设法的把“麋鹿”标本,带回到了位于法国巴黎的“自然历史博物馆”,然后还专门为此发表了“学术论文”,由此,麋鹿也就获得了它的另一个名字“戴维鹿”,亦或者是“大卫鹿”。