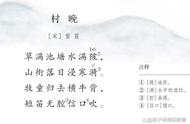

牧(mù)童(tónɡ)骑(qí)黄(huánɡ)牛(niú),

歌(ɡē)声(shēnɡ)振(zhèn)林(lín)樾(yuè)。

意(yì)欲(yù)捕(bǔ)鸣(mínɡ)蝉(chán),

忽(hū)然(rán)闭(bì)口(kǒu)立(lì)。

译文:

牧童骑在黄牛背上,嘹亮的歌声在树林里回荡。忽然想要捕捉树上鸣叫的知了,于是马上停止唱歌,静悄悄地站立在树旁。

注释:

牧童:指放牛的孩子。

振:振荡;回荡。说明牧童的歌声嘹亮。

林樾(yuè):指道旁成荫的树。

欲:想要。

捕:捉。

鸣:叫。

立:站立。

《所见》鉴赏:

这是一首反映儿童生活的诗篇,诗人在诗中赞美了小牧童充满童趣的生活画面。

第一句平平而起,不着痕迹。第二句调子突然高昂,旋律突然加快,从而形成一个高潮。一二句描写了小牧童的天真活泼、悠然自得的可爱模样和他的愉快心情,“骑”字直接写出了牧童的姿势,“振”字则间接点出他的心情。通过“骑”和“振”两个动词,把牧童那种悠闲自在、无忧无虑的心情和盘托了出来。他几乎完全陶醉在大自然的美景之中,简直不知道世间还有“忧愁”二字。正因为心中欢乐,才不禁引吭高歌,甚至于遏行云,“振林樾”。

三四句仍然是继续描写神态。第三句是过渡,是作势。写牧童的心理活动,交代了他“闭口立”的原因,也是全诗的转折点。第四句,急转直下,如千尺悬瀑坠入深潭,戛然而止。“忽然”一词,把这个牧童发现树上鸣蝉时的惊喜心情和机警性格栩栩如生地表现了出来。“忽然”发生了变化:由响而静、由行而停,把小牧童闭口注目鸣蝉的瞬间神态写得韵味十足。而“闭”和“立”两个动词,则把这个牧童天真的神态和孩子式的机智刻划得淋漓尽致。全诗纯用白描手法,紧紧抓住小牧童一刹那间的表现,逼真地写出小牧童非常机灵的特点,让人倍觉小牧童的纯真可爱。

全诗通过对自然环境和社会生活的描写,直接抒发生活的感受,看似闲情逸致,实则寄托情思。同时此诗不顾及格律,活泼自由,语言浅显明了,形象自然生动。综观全诗,它所描绘的和平、宁静和优美如画的田园风光,所刻划的活泼、自在和天真无邪的牧童形象,表现了诗人的一种“真性情”。诗人曾经说过 “诗人者,不失其赤子之心也。”所以,诗所描绘、所刻划的,正是诗人毕生追求的境界,也正是他所一再强调的“真性情”。

拓展资料:

袁枚(1716年—1797年),字子才,号简斋,晚年自号仓山居士、随园主人、随园老人。钱塘(今浙江杭州)。清代诗人、散文家。乾隆四年(1739年)进士,历任溧水、江宁等县知县,有政绩,四十岁即告归。在江宁小仓山下筑随园,吟咏其中。广收弟子,提倡妇女学文,女弟子尤众。是乾嘉时期代表诗人之一,与赵翼、蒋士铨合称“乾隆三大家”。其文自成一家,与纪晓岚齐名,时称“南袁北纪”。有《小仓山房集》《随园诗话》等。

袁枚热爱生活,辞官后侨居江宁,“小住仓山畔,悠悠三十年”(《松下作》),其主张抒写性情,所写多为士大夫的闲情逸致,空灵流利,新奇眩目。此诗也即是诗人在生活中看见一个牧童骑着牛、唱着歌,忽然听到蝉的叫声后停住歌声准备捕捉蝉的这一幕场景后,诗兴大发而创作。

,