来源:解放军报

二军教导团女生大队行进在进疆途中

引子:

这帧由将军摄影家袁国祥拍摄于61年前的黑白照片,像历史大书中的一页,藏于中国人民革命军事博物馆。

发黄的照片上,一群身着棉军装,脚穿圆口布鞋,打着绑腿,背着干粮袋的女战士走在行军路上。从她们军帽前挂着的风镜可以看出,她们正奔向一个风沙弥漫的战场。女战士有的目视前方,昂首行进;有的凝视镜头,从容微笑。她们是一群什么样的人,来自哪里,又奔向何方?

进疆女战士拖拉机手

二军教导团女生大队部分老同志2009年再聚首图片由袁国祥、吕永泰提供

色彩展示着现实,黑白浓缩着历史。色彩斑斓的世界,离不开白昼与黑夜的底色。让我们把目光眺向61年前那个星空浩渺的夜晚……

进疆女战士拖拉机手

天山的女儿

■西柏坡,王震向*请缨领军进疆,*请他看京剧《红娘》,王震说:“我是个粗人,没有文艺细胞啊!”

1949年的春天,伴随着解放大军的隆隆炮声,千里冰封的黄河开冻了,不时飘过冰凌的激流中,几只木船急速向对岸驶去。艄公奋力摇橹,激昂高亢的船公号子压过河水的咆哮。

船上载着第一*军司令员彭德怀、一野一兵团司令员兼政治委员王震。他们奉党中央指示,前往河北省平山县西柏坡村出席中国共产党七届二中全会。

望着滚滚东流的黄河,王震心潮澎湃。全国解放在即,经历长期战争灾祸的人们无不憧憬着美好的明天。枪林弹雨闯过来的将领们,开始思考胜利后部队和自己的出路。在革命队伍中,向以吃大苦、耐大劳,敢为人先、敢挑重担、敢冒大险而闻名的王震将军,此时想得更高、更远、更宽。繁华的都市、富庶的水乡已随滚滚的河水在他脑海中远去,他的目光瞄向了占祖国六分之一国土面积的西北边陲——新疆。

3月4日,王震抵达西柏坡。当日,*即单独接见了他。

“胡子,你辛苦了!这是慰劳你的。”*将两听“三炮台”香烟递给王震。

王震毫不客气地打开一听香烟,放在鼻子上闻了又闻:“好香啊!这样好的香烟还是主席留着自己抽吧,我有这个‘四美德’烟抽就行了。”

“你倒是容易满足啊!我想听一听今后的革命任务你有什么想法?”*笑着说。

“将革命进行到底!”王震不假思索地回答。

“革命的最终目标是什么?”*接着问道。

“解放全中国,建立革命政权!”王震坚定地回答。

“是啊!解放全中国,建立革命政权。可这仗是不会打多久喽!从现在开始,我们就要把重点放在胜利后发展经济、生产建设上来,晚了就赶不上形势发展了。”

*感慨的一席话,把王震早已想好的请求引了出来。他拿出一份亲手起草的申请报告递到*手里。“主席,我的想法全在这里,我要求到最艰苦的地方去,到需要的边疆去,到新疆去!”

“我料到你会提出这样的要求,那你们就去不得大城市和富足的地方喽!”*接过报告说道。

“我生来就喜欢吃苦!”

“好啊!这才像你王震。今天晚上我请你看戏,你要赏光啊!”*深情地凝视着王震,欣慰地笑着说道。

作为统率的*,对这位麾下将领有着深刻的了解。他曾对一位高级干部说,在共产党员身上要有3个“我”字:追求真理的“我”,不怕牺牲的“我”,自尊心的“我”,但不要有唯我独尊的“我”。王震身上就有前面3个“我”,追求真理的“我”很强烈,不怕牺牲的“我”很坚决,自尊心的“我”过了一点,但没有唯我独尊。

皓月当空,繁星点点。铿锵的锣鼓伴着清亮的京胡,将“红娘”那委婉的唱腔洒满西柏坡这名不见经传的小山村。

王震没有应*之邀去看戏,他独自在屋里思谋起一旦中央批准他的请求,将如何率领部队完成进军新疆的光荣使命。

*发现王震没有来看戏,便连夜找上门来。

“胡子,你怎么不去看戏呀?那里热闹的很咧!”

“主席,我是个粗人,没有文艺细胞啊!”

“你是在遵守‘勤有功,戏无益’这个信条吧!今晚台子上演的是《红娘》,这出戏你应该去看,那个‘红娘’很可爱,总是全心全意给人家做好事。‘红娘’是这出戏的主角,你到新疆就是去演红娘、唱主角,为那里的各族人民去做好事!演红娘可要有很高的艺术技巧咧,她在台中间,大家都跟她转。可不能像‘崔夫人’,只在台上摆那么两下就行了。”

酷爱京剧的*,从历史舞台上为即将进疆的王震找到了角色定位——当红娘,为新疆各族人民做好事!

那一夜,将军彻夜未眠。他的思绪已随着“红娘”的角色飘向了遥远的边疆。

大军进疆在即,将军做出决定,征召一批女青年入伍。14岁的红军女儿李彦清随军进疆,一走走到了天边边

“我是1949年随部队进疆的,但不是照片上的那批女兵。参军那年我14岁,父亲是跟随王震将军多年的三五九旅老红军。记得西安解放后,父亲对我说,你胡子叔叔不留大城市,要领军进疆。他说‘那里是民族地区,经济、文化都很落后,发展生产搞建设,光靠我们这些拿枪杆子的人不行,要找一批知识分子,还要召一批女青年参军,许多工作离不开她们。’当时我在随军学校读初中,父亲鼓励我报名参了军。胡子叔叔听说我参军了,非常高兴,他见到我时,揪着我的小辫子说,‘新疆可远咧,火焰山、通天河、女儿国,还有王母娘娘的洗脚盆都在那儿,你就当个孙悟空吧,不怕千难万险,再苦再累不掉队,不开小差。’我说‘不对,胡子叔叔,孙悟空受了委屈还开过小差,跑回花果山呐。’胡子叔叔听罢,哈哈大笑起来。”

春光明媚,海棠花盛开,74岁的李彦清大姐坐在树下石墩上,对我娓娓回忆起往事。她不时低头看着手表,临近晌午,大姐又一次看过表后对我说:“你有车吗?我要去军区总医院。”“大姐要去看病吗?”我连忙问。“不,是去看我那老头子。好久了,瘫在床上,每天都要给他去喂饭,擦洗身子。”大姐目光里闪过一丝忧愁。我的心一下沉了下来。

1949年冬,与李彦清大姐一同经过6000里艰苦跋涉来到新疆的彭清云,接受了一项特殊的任务,即按照*“新疆解放后,进军西藏宜早不宜迟”的决策,率领侦察小分队,挺进昆仑山,为部队进藏探明道路。时任骑兵师侦察参谋的彭清云率领11名侦察兵,闯进了海拔6000多米、宽约500公里的茫茫昆仑。在生命禁区里,他们喝雪水,嚼马料,历时两个多月,以3名战友的牺牲为代价,终于到达了西藏阿里,开辟了进藏道路,把第一面五星红旗插上了藏北高原。

暖暖的阳光穿过窗棂洒在病房里,孱弱的彭清云半躺在摇起的病床上,李彦清用小勺慢慢地一口一口地给他喂着米粥,不时擦拭着他的嘴角。相濡以沫的两位老人,用目光传递着患难与共的情谊……

巍峨的冈底斯山脚下,一间用土坯垒成的营房里,李彦清半躺在红柳枝编成的草床上,彭清云眼含泪水,扶着刚刚从死神手里闯过来的妻子,喂着高原上永远煮不熟的米粥。

作为一名女性,一名女军人,她吃的苦太多了。1954年,19岁的女军医李彦清,在姐夫郭鹏(时任南疆军区司令员)的介绍下,与驻守在阿里高原的边防连长彭清云结了婚。婚后第二天,彭清云就上山了。出发前他对妻子说:“山上的民族群众缺医少药,许多娃娃刚生下来就死了。你是医生,能到山上来为他们看看病就好了。”

不久,李彦清向上级主动要求调到阿里高原。她和其他几名战友骑着骆驼沿着丈夫的足迹,经过一个多月的跋涉,来到阿里普兰县,在彭清云所在的边防连当了一名军医。在高原的日子里,她夜以继日地为民族群众看病诊疗,为近百名产妇接生护理,悉心照料,没有发生一例新生儿死亡,而她却失去了自己的两个孩子。

“我在阿里生过两个孩子,都是男孩,都没活。第一个死在肚子里了,生了5天都没生下来,人都快不行了。连队打电报要求派人来抢救。我心里知道,那么远的路,大雪封山,根本来不了人,只有听天由命了。那时候,人死了都没有棺材的,就是用一块白布一裹一埋就完了。老彭他们把白布都准备好了,放在我身边。我那时也不知道死是什么,死就死吧,也不怕。谁想到第5天的时候,孩子生下来了,我也就活过来了。第二个孩子生下来3天就死了。我老头以前从来不哭的,但这次他却哭了,一连3天守着我,给我喂水喂饭,说不能让我在山上呆了,要我下山,我说我不下山,要和你在一起!就这样,在山上我整整呆了3年,和老彭他们一起巡逻戍边,为群众做好事。这3年没有吃过一口熟饭,没有吃上一棵新鲜蔬菜,更没有吃过新鲜水果。现在我老了,想起在山上的日子,总觉得就像是昨天的事。”

爱是需要付出的,有时甚至需要以生命为代价。在南疆开都河畔,安葬着4名牺牲的湖南籍年轻女战士

世人皆知,美玉出和田。也许女性的柔美与玉石的圆润有更多的感应,古时和田采玉者多为女性。明代《天工开物》书中那幅“捞玉图”描画的就是几位美丽的姑娘,月色下在玉龙喀什河里赤身采玉的情景。斗转星移,而今的玉龙喀什河已不再现当年月光下的采玉女。

在和田市干部休养所里,我找到了58年前从山东参军进疆的女战士陈桂英。76岁的她,精神矍铄,性情开朗,操着一口浓浓的胶东话。骤然响起的电话铃,打断了我们的谈话。陈大姐拿起话筒,用维吾尔语与对方交谈起来,不时发出朗朗的笑声。一旁的我感到有些惊愕。我不懂维语,但听得出她讲得很流利。大姐放下电话说:“是我的维族干女儿打来的,每天她都打一个问候电话,你看,那个大花篮是不久前我过生日她送来的。”大姐的话引起了我的好奇。在和田这个维吾尔族占总人口98%的民族地区,陈大姐一家是怎样与民族群众相融相处,走过了60个春秋寒暑的呢?

“我的老头车金照,是1949年随王震将军进疆的。1952年我从山东海阳县参军来到新疆,同批来的有2000多名女兵。我们到村上搞‘减租反霸’,老乡们特别欢迎。后来又分田分地分农具,老乡们拿着分到的胜利果实,一面哭、一面喊着‘共产党万岁!’老乡们非常纯朴,我们访贫问苦时,每到一家,他们都拿出舍不得吃的包谷馕让我们吃。我们遵守‘三大纪律、八项注意’,只吃自带干粮,谁知老乡竟用两只手‘啪、啪、啪’打起自己的脸。他说‘你看不起我们,你还害怕我们东西里有毒吗?’这样一来,我们就只好吃上一点,老乡高兴地哈哈笑了起来。走时我们要留下饭钱,老乡说‘你们从口里走这么远的路,来为我们做好事,这钱我们不能收!’这都是好久以前的事了。在民族地区工作,其实也很简单,就是你对他好,他对你就好。我的两个儿子、一个女儿都是维吾尔族妈妈带大的。”

“第一个妈妈叫苏达罕,第二个妈妈叫艾里木罕。我和老头工作都忙,孩子们从生下来就交给了她们,家也交给了她们,家里我找不到的东西,她们都能找到。孩子们跟她们很有感情,管她们叫‘阿纳’(妈妈),管她们的丈夫叫‘达达’(爸爸),3个孩子的维语比我说得还好。两个维族妈妈和她们的丈夫去世的时候,都是3个孩子给送的终。每当‘古尔邦节’、‘肉孜节’时,孩子们都按照维族风俗给他们扫墓。我这一辈子看出一个道理,就是人是有感情的,你对他好,他就对你好。”

爱是需要付出的,有时甚至需要以生命为代价。在南疆开都河畔,安葬着4名1952年牺牲的湖南籍年轻女战士。坟草盈盈,野花绽放,墓碑上依稀可辨的字迹,记载着她们的名字:汤佑芳、李丽华、王丽丽、陆梅。短暂的生命历程还未来得及书写壮丽的人生,就把忠骨埋在了天山脚下。

当年的女战士陶勇深情地讲述起故去的战友。“我的这4名战友刚到新疆不久就牺牲了。她们离别了亲人,走了那么长的路,刚刚开始垦荒建设不久就累倒了。王丽丽得的是伤寒,汤佑芳、李丽华、陆梅得的是肺结核。那时我在一野二军六师医院工作,4个人都是同一天送来医院的。我还记得在医院里,我们一起唱起那首《前进,青年同志们》的歌,‘前进,前进,青年同志们,献出我们的力量,来建设祖国的边疆,新疆的人民在等待我们,坚决,大胆,勇敢向前进,越过平原,翻过山岭,向前进……’”

“那时医院条件很艰苦,没有病房,住在老乡家里,更没有像链霉素、青霉素这样的特效药,得了这样的病只有扛着,靠自己的抵抗力。一天天眼瞅着她们就不行了。记得有一天,汤佑芳对我说:‘陶勇,我们是一起参军来的,我向你请求一件事,我知道我们得的是什么病,这病会传染的,我们不在老乡家里住了,在村外给我们4个人搭个窝棚就行了,不要传染给老乡。’我听后一下就哭了。院领导不同意,她们4个就一起往外走,劝也劝不住,没办法,只好在村外给她们支了座帐篷,我和同事们每天轮流陪护着她们。有天晚上,王丽丽把我叫到跟前,用很微弱而平静的声音对我说:‘陶勇,谢谢你照顾我,我这么年轻就死了,爸爸妈妈一定受不了,不要告诉他们,你替我给家里写信,就说我在这里挺好的。还要告诉部队首长,我还没做什么贡献就走了,真对不起呀!’她随手递给我一张写好家中地址的纸条,断断续续地又说了些话,她*了一阵,想着不能弄脏床,把身子挪到床沿外,吐了一大摊血就停止了呼吸。她们4人在一个星期内先后离去。在生命的最后一刻,她们几乎说着同样的话,想念家乡和亲人,不要把自己的死讯告诉家人,为自己还没来得及为新疆做点什么而遗憾。4位姐妹的遗体安葬在了开都河边。我想,她们年轻的灵魂要是能看到新疆今天的发展建设,一定会感到欣慰,也不会再有什么遗憾了。”

正是从4位战友牺牲的那一刻起,女战士陶勇下定决心努力学习医疗技术,要为各族群众解除疾患。后来她考上了军医大学,1957年毕业后一直担任外科医生,经她抢救的病人有5000多人次,做手术10000多例,新疆首例断手再植手术就是由她做的。她告诉我:“一直也没有去为姐妹们扫扫墓,看看她们。我想所做的一切就算是对她们的慰藉吧!”

全县150多名15岁左右的女青年报名参了军。这么多的女兵西出阳关,恐怕在中国历史上绝无仅有

公元2009年8月25日,距*与王震在西柏坡论及“红娘”60年后的这一天,天山脚下恢宏的新疆人民大会堂里,响起阵阵热烈的掌声。

“新疆大地上,天山雪松、绿洲白杨、戈壁红柳、沙漠胡杨都代表着一种特殊的风骨和精神。希望新疆各族干部像天山雪松、绿洲白杨、戈壁红柳、沙漠胡杨一样植根和挺立于新疆大地,热爱新疆的山山水水,热爱新疆的各族人民,自觉肩负起党和人民的重托,以造福各族人民为己任……”“党和人民将永远铭记新疆一代又一代各族干部为祖国建立的卓越功绩!”

中共中央*、中央军委主席胡锦涛,以平缓而又极具感染力的话语,向与会的新疆各地州市领导和驻疆部队将领,提出殷殷期望。那一刻,许多同志的眼睛湿润了;那一刻,我的思绪飞向了高耸的天山,浩瀚的大漠,苍茫的戈壁,葱翠的绿洲。我又一次想起了那张照片,那照片上的人物,我渴望着找到她们,从她们身上寻找到一种植根的力量。

在当年随军摄影记者袁国祥将军的联系下,来自天山南北的15位首批进疆的女战士汇聚在一起。当年风华正茂的女兵们,已是华发尽染,相见一刻依然互致军礼,依然用着当年的昵称打着招呼。我拿出那张发黄的照片,大姐们纷纷在照片上找着当年的自己,谈着艰苦行军中的趣事,从她们自豪的神情中,我看到大姐们仿佛又回到了60年前的激情岁月。

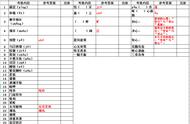

照片上右侧的排头兵是魏玉英大姐,离休前她是新疆生产建设兵团工会女工部部长。她告诉我:“照片上的队伍是二军教导团女生大队的同志们,拍摄于1950年2月。当时我们徒步从酒泉出发,一路走来,经过吐鲁番,翻越雪山达坂向南疆喀什挺进。在穿越‘甘沟’戈壁滩时,袁国祥给我们拍了这张照片。几十年来我一直没看到过这张照片,直到有位同志把这照片用在《八千湘女上天山》这本书的封面时,我才见到。许多战友打电话给我说照片用错了,我想都是进疆的姐妹们,不必太计较,用就用了吧。我们这批女兵,全部来自甘肃临洮李唐故里。1949年8月,家乡解放了,全县有150多名年龄大都在15岁左右的女青年报名参了军。这么多的女兵西出阳关,恐怕在中国历史上也是绝无仅有的。我们和男同志一起行军,除了忍受饥渴和风雪严寒外,最大的困难就是‘解手’。戈壁滩无遮拦之物,‘解手’走远了,回来赶不上队伍,只好三五人一圈,双手撩起大衣,形成人造围墙,轮流方便。行军中最难挨的莫过于‘经期’,没有卫生纸,只好撕破内裤,缝成布袋,撕下棉衣里的棉花装在里面使用,少数人无棉花可撕了,只好缝沙袋对付,双腿内侧磨破了皮,流血化脓,更增加了行军的困难。没有消炎药,就到伙房要点牛油擦擦保护。由于环境变化和营养不良,不少女兵竟然‘停经’。尽管这样,女兵们没有人去坐行李车,因为那被视为懦弱和耻辱。”

“你看,照片上女兵们穿的圆口鞋,那时的鞋只分大、中、小,无严格号码。我们女孩子脚一般都小,而鞋又大,就在鞋面缝上绳系起来。走起路来沙土直往鞋里灌,磨得脚上大泡套小泡,新泡盖旧泡,女兵们戏称自己为‘炮兵’,谁的泡多,就冠以‘炮兵团长’。夜晚到宿营地,烫脚挑泡是首要任务。全班一个铁盆,洗脸、烫脚、打饭,一盆多用,有时还兼做娱乐道具,敲着它,大家跳舞,扭秧歌。由于行军途中很少洗头,更无法洗澡,虱子长满了全身,使人很难忍受,有的女兵干脆剪去青丝,变成了‘假小子’。这次艰苦的行军,使大家经受了锻炼,使我们这批女战士以坚实的步伐跨进了革命的大门。60年来,我们大多战斗在新疆,为祖国边疆献了青春也献了子孙!”

在与当年女兵的交谈中,李殷荣大姐告诉我:“照片上你找不到我,因为行军路上我病倒了,要不是一位维族老妈妈的照顾,我也许活不到今天。在去南疆的路上,我得了疟疾,住在一个维族老乡家里。身上一会发冷一会发热,我觉得自己快不行了。维族老妈妈就和儿媳妇把我抬到她家的炕上。那个炕一边是烤馍馍的,一边是凉的。我冷得发抖时,老妈妈把我挪到热的半边,看见我热了,就把我挪到凉的半边。就这样整整3天3夜挪来挪去地照顾我,每天还给我喂酸奶喝,我的病竟奇迹般地好了。遗憾的是我没有记住这位维族老妈妈的名字。”

人们曾把新中国之始参军进疆,并植根边疆的数万女战士比做戈壁红柳,其实,仅仅这样比喻是不够的,她们的生命里和延续的生命中,还不乏胡杨的顽强,雪松的挺拔,白杨的茂盛。她们的精神就是这4种植物的风骨,这风骨里浸满着她们对这片土地和人民的情与爱。

在今天这样一个物质生活已超越精神富有的年代,人们应当记住她们,让我们的岁月永远燃烧着激情!