今天是上海这座城市送别九旬文化老人章汝奭的日子。9月13日上午9点多,章汝奭先生告别仪式在上海龙华殡仪馆二楼归源厅举行。

章汝奭先生以其学养与蝇头小楷在海内外享有盛名,鲜为人知的是,他也是中国广告业界功勋卓著的前辈。老人于9月7日凌晨因病在上海辞世,享年91岁。他生前曾自书挽联“任老子婆娑风月,看儿曹整顿乾坤”,横披为“无愧我心”,一种文人的境界与耿介之气可见。

章汝奭先生也是“澎湃新闻·艺术评论”的学术顾问,生前为《东方早报》撰写了大量生动风趣而具学术深度的文章,“澎湃新闻·艺术评论”(www.thepaper.cn)特刊发追忆长文,为先生送行。

章汝奭先生(1927-2017)

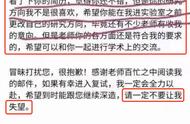

那天将要到章汝奭先生家时,沪西古北路一个老式的小区,一楼那个简朴院子,丛丛青竹伸出墙外,婆娑一片,幽光摇曳——这可算是章先生斋号“得几许清气之庐”的意境之一。印象里,章先生当然还是在里面的,见我们来,按门铃,必定佝偻着身子,满是欢喜,开门,然后,坚持到里间沏茶,不让我们动手,待我们在客厅坐定,分茶毕,才从容坐在书桌前的椅子上,开聊,从最近的动态,到社会热点,艺术话题,他都是清楚的,看不惯的太多,他的口头禅是:“没法说!”“对不起,实在不敢恭维!”

他最喜爱的还是东坡那句“一肚子不合时宜”,即便过了九十岁,愤世嫉俗,依然故我。

每次当然要拜读他的诗书新作,新抄的一通小楷《金刚经》,点画敦厚而灵动,一片通透,新做的诗作必定是要念一遍的,多是行草,几乎是“老夫聊发少年狂”了,激昂奔放,全不似九旬之人所书,每回话题当然都是要扯到书法上,然后,是他的身世,他的交游,每说每新,尤其是说到与章师母的旧事,有时简直就是纯美然而又悲欣交集的传奇爱情大片一般。

小狗在脚下绕来绕去,阳光在他的书桌上慢慢游移,映着秀逸的书法,那样的时光如定格一般。

每次去,章先生都是兴致高的,以至于不知不觉就几个小时过去了——我们当然想一直听下去,他当然也想一直说下去,然而忽然记起得吃药了,我们这才想起,得告辞了。

这样的对话被我称作“得几许清气”,事实上也是如此,每次与章先生的晤谈,都极有受益,或者说是一面镜子,中国本来的文化人应该是怎样的,中国的知识分子应该是怎样的,这就是一个活的标本——可以省身,可以警己,甚至感觉更近乎道了。

想来还是幸运的,中国文化经历了那么多的曲折与灾难,在沪西这一朴素之宅,仍可问道问学问书,直接体会中国文化与文脉的鲜活与流转。

章汝奭先生简朴的书斋

然而,这样的场景从丁酉年七月十七(2017年9月7日)起,就永远不再了。

那天上午得到章先生辞世的消息,几乎不敢相信——然后不久就下起了雨,第一时间致电白谦慎和石建邦,两人也极感意外,毕竟之前去医院看望章先生时,先生气色一次比一次好。下午与建邦天扬二兄(邵琦、陆灏有事未偕行)一起到章先生家,门开了,章先生的女儿都在,却再也看不到满面欢欣开门的章先生了——书桌前的椅子空空荡荡,阳光游走在窗外,书桌玻璃下压着章先生的手书《悼亡妻文渊》,写在仿知堂老人的用笺上——这首诗是章先生在师母辞世后深陷悲怆中所作,犹记得章先生曾给我们念过,当时边念就边用手帕擦起了老泪。

章先生的女儿说了章先生临行的境况,说:“今天是农历七月十七,我母亲也是四年前的农历七月十七去世的,两人是同一天辞世,而且也是在他们属相的时辰离开,我父亲属兔,是卯时离开的。”

一时有些意外,竟有这么巧的事?!

章先生的女儿又拿出章先生生前的自书挽联,笔墨厚重而灵动,果然狂狷本色,“任老子婆娑风月,看儿曹整顿乾坤”,横披为“无愧我心”,题为“汝奭自挽”,一种文人的境界与耿介之气可见。

走出书斋,后院一片竹影清风。

——章先生确实走了。

里间已经设置了灵堂,我们把满是淡白菊花的花篮放上,挨个给章先生的灵位磕头——磕完头看着那个“奠”字,似乎越来越大,想起再也不能当面聆听先生的教诲,眼睛不由一湿。

(一)

想起来,最早知道章先生之名大概还是在哪本杂志看过他的书法与介绍,似乎是含隶意的小字,气韵高古,不过当时却未想过要刻意认识。

真正与章先生见面是《东方早报·艺术评论》创刊后,想着得抓紧做一些八十岁以上的文化老人访谈,石建邦便推荐了章先生,热爱书法的孙鉴也极力支持,那一年,先生八十五岁,然而一聊之后,却实在是后悔拜见先生太晚了。

章先生的家在古北路一个老式的小区中,一楼,前后各有一小小院子,前院花木扶疏,后院墙角几丛秀竹,伸出院去,家中不过一室一厅,陈设简朴,布置的字画除了他自己的小楷书法外,尽皆名家之作。与章先生的对话几乎整整进行了一个下午,那实在是一次很有意思的对话,与想象中完全不同,先生风雅而诙谐,谈起少小时优渥的成长经历与成年后遭遇的种种灾难,几如传奇一般,让人想起晚明的张岱,所谓少时“极爱繁华, 好精舍,好古董……年至五十,国破家亡,避迹山居。”章先生祖父章梅庭与章太炎是堂兄弟,为清末苏州四大名医之一,父亲章佩乙辛亥革命后曾出任财政次长,极爱书画收藏,耳濡目染,他五六岁就执笔临摹书法,书房中悬挂的多为宋元名迹,十岁的生日礼物是元代赵孟頫《〈玉台新咏〉序手卷》,其后家道变故,经历抗战、文革,颠沛流离,艰难困苦,坎坷蹭蹬逾五十年,以至于在南京梅山做炊事员有十年之久,然而也就是在南京,以临池自遣,因为没有书桌,只能在凳子上习书,居然成就了他的小楷。

印象深的是他谈到八十年代退出书法家协会的理由——“俗不可耐,羞与此辈为伍!”

至今想来,先生讲这句话时的那种神情与决绝仍历历在目,一种与生俱来的性情与耿介绝俗之气清晰可见。

那天聊得似乎极多,总感觉声气相通处太多,这大概与自己从小就乱七八糟地看各种古书与极爱书画也有关系。记得访谈感觉已经完成了,忽然又扯出什么话题,于是又接着聊,对于书画,先生提出“真赏为要”,尤其认为“过去就没有‘书法家’三个字,我对书法的痴迷是因为对中国文化的痴迷,一个人,首先必然是道德、文章,然后‘行有余力再治文’,如此,其身后的墨迹才可以为世所宝。”这些平实的话语,对比书法组织的定位与书法界刻意追求书法的视觉化与狂放,其实是正本清源之药,且随着时间的推移,更见出其高远之处。

先生还着重谈起书法的节奏,现在重新看那些对话,感觉节奏其实与情绪是密不可分的,中国书画尤其是写意一脉,与情绪或曰生命的状态是关系极大的,是以有一种节奏之感。

其后到章先生处请教就相对就多些了,有一次试着约请章先生为《东方早报·艺术评论》撰稿,章先生居然很爽快地答应了,很快就寄来一篇《书画鉴赏刍议》,从儿时所见书画名迹说到当下,事例信手拈来,文末推荐清代陆时化《书画说铃》的一段话,读来实在极有教益。

章先生对《东方早报》的两份文化周刊《上海书评》、《艺术评论》看得都很细,有时读到一篇心有所会的文章,总会在第一时间电话我,包括我写的一些陋文,自己感觉相对不错的,他必会在第一时间打来电话,或鼓励,或谈些体会,或说些不同意见。

记得我写过一篇苏州博物馆文徵明作品的观展随笔,章先生第一时间即打来电话,鼓励说此文写得用心,对文徵明书画的长处与问题评价比较到位,不过他对我批评文徵明拟倪山水并不认可,鄙文中说“相比较云林山水,文徵明临画沿用了倪瓒著名的‘折带皴’,干皴居多,笔形极肖,然而观之却与云林画作的观感截然不同,云林画作用笔简淡,构图亦往简中去,几无一点尘俗气,且多天际想,而此画却将云林简淡的笔墨衍为长卷,且充满机巧结构,不得不恨其景碎。”章先生认为文徵明这样拟倪其实是有着自己的特点的,他说:“在明代能拟成这样已经很不容易了”。

我写过一篇关于白蕉与沈尹默的文章,章先生后来也打来电话说很多观点都认同,说拜访过沈,总感觉气格小,而白蕉才气大一些,不过有时又失之甜了。他说文徴明小字失之于尖薄,说学赵松雪过多则易流于习气,我感觉都是不无道理。不过,章先生对康南海与林散之的书法意见也很大,一些观点自己到现在似乎还没有完全认同。

章汝奭先生题签

《东方早报·艺术评论》2012年刊发的一组汤哲明兄关于张大千评论的文章曾引起较大反响与争鸣,台湾的何怀硕先生也曾参与讨论,章先生读毕文章,专门打一个长长的电话给出差中的我,说他也有些看法,其后我请编辑上门进行录音,并整理成文,章先生大致的意思是“张大千的山水、花卉、翎毛,没有一样不行,没有一样不精——在技法上他都是登峰造极的,他的作品给人的一个感觉首先就是漂亮——是外在的漂亮。所以他的画往往是看了以后觉得很好,但是不耐看,没有余味。就像写诗,唐诗是要涵咏再三才是好的,但是这方面张大千不多——而这与修养有关系的。因为中国画有其特殊的审美体系,历经宋元,文人画大兴,不能忽略整个中国这一千多年来的审美观念发生的变化。”应当说,章先生是从文人的角度看待画史与画家,而非从职业画家的角度看待画家,不过他的所论确实是切中了一些画家的问题。

尤其是提出“不能忽略整个中国这一千多年来的审美观念发生的变化”后提出“就书画而言,技巧当然是很重要的,但实际上,就个人方面来说,技巧是要帮助画者完成情感的抒发,就是抒愤懑,抒自在。”其评价的座标正在以文人画为主的审美体系。

——这句话即便对当下的中国画教育而言,也是振聋发聩的。

中国画之所以发展到文人画一脉并盛极一时绝不是偶然的,文人画是中国人心性中自由与自在的一种呈现,要求不为物所拘,注重内在的情感与抒发,所谓“如其人,如其学”,几乎是生命精神的凝结。如果站在中国文化本体的立场来看,这几十年来的中国画教育是并不成功的,也是有太多反思之处的。而此语也只可为知者道,不可与不知者言了。

记得有一年我到陕西汉中石门访碑回来,写了一篇万字长文《新石门访碑:一痛再痛,孰令致之》,提到“近两千年来一直是蜀道焦点的褒斜道石门不见天日已40年了,而文革时对石门水库的选址决策若北移不过数里,其实即可保全石门文化宝库。”章先生那次也是一大早即打来电话,慨叹不已,他说一早拿到报纸就一口气读完了文章,很畅快,很痛心,真是不吐不快,他之前一直不知道这些细节,于是又数番感叹“真没法说”,这是他痛恨且鄙视的口头禅之一。

很多的问题都与文化座标与失去的的文化信仰直接相关。

多年前苏富比拍卖的《功甫帖》真赝争论事件初起时,针对争议,自己写了一篇长文,从苏轼的书风梳理当时第一眼看此帖图片所得的赝品印象,其后上海博物馆学者撰长文进行学术分析论证何以是赝品,我就此向章先生求教时,章先生看了我拿来的图片说,书风不自然,从书者的书风看作品确实是鉴定书法的重要依据之一,书法作品的出处与碑帖的对比以及看原作当然有必要,然而当一幅书法属于较差的赝品时,对比未必就是完全必要的。

章先生其后还写了一篇关于书画鉴定的文章,批评书画收藏拍卖中的“用耳不用眼”,慨叹当下拍卖界真是“没法说”。

其实这个世界让章先生慨叹“没法说”的事件实在太多了,有一次啜茗闲聊,他说有一次社科联邀请他参加一个座谈会,不少人说起废除文言文、实行简体字等的成就,轮到他发言,就说:“我和在座的诸公意见相左,小时候念《三字经》中有这么两句,‘夏传子,家天下’。当时新文化运动的旗帜是反帝反封建,但试问一下,我们继承了什么?现在又如何呢?你们在座的各位想想吧,我走了。”说完即拂袖而去。

说起当下的教育,他更是痛心疾首,一直念叨“没法说”,他说几十年来其实是让不懂教育的人来做这件事,“无论谁,好像一旦当了领导,就变成了内行,无论在什么地方都要发号施令。不知什么时候开始有这样的风气?”

每次与他见面,聊起当下社会的种种,他都有一种痛彻心骨的悲愤,我的理解是,章先生对于中国文化太热爱了,对于这片土地太热爱了,他一直是率真的,甚至是孩子气的率真。他的眼里几乎揉不得一点沙子,但对这个转型中的社会有什么办法呢?于是也只有“一肚皮不合时宜”,大多也只能隐于“得几许清气之庐”,不住地慨叹“没法说”了。

(二)

而对于晚辈,他却一直是鼓励有加的。

我们之间谁有新作的书画或文章,拿给章先生,他总是认真地看,以诚恳的语气提出自己的看法,偶或则题跋给予直接的鼓励。

石建邦兄有一年发愿以毛笔手抄唐诗三百首,装订成册,先生看到即撰写了神采飞扬的序言。陆灏有一次从北京的中国书店淘来清代康熙版王渔洋《带经堂全集》的对开散叶,因为有一页空白,忽发奇想,遂请章先生于其上书王渔洋《秋柳四首》——那蝇头小行书真是精彩纷呈,让人目不暇接与眼红无比,这样的创意与作业大概也只有陆灏这样的超一流“泡老高手”才想得出。陆灏还曾请古芬堂复刻一批知堂用笺送章先生,先生把几年来的书画题跋文字汇总后,被我们合起来影印成一本小书《晚晴阁题跋》,则又是后话了。