弄清楚“悬(悬榻)”的意义,你心里踏实了吧?别得意太早,事情哪有这么简单?!

下一站:唐朝!

首先,你来到贞观十八年,听路人谈论二月十七日唐太宗在玄武门宴请三品以上朝臣的景况:“……酒酣耳热,宾主尽欢。圣人雅兴大发,现场展示独创的“飞白体”书法,字幅分赐臣下。僧多粥少,众臣趁着酒兴,争先恐后从太宗手里夺取御笔。散骑常侍刘洎胆子最大,登上御床抢到手……”

【1.注:“圣人”为唐朝人对皇帝的称呼,也可称“至尊”,属于第三人称;2.张彦远《法书要录》卷四《唐朝叙书录》:(贞观)十八年二月十七日,召三品已上赐宴于玄武门。太宗操笔作飞白书,众臣乘酒就太宗手中竞取。散骑常侍刘洎登御床引手然后得之。】

相信刘洎爬上“御床”这个小插曲不会令你大惊小怪。机智如你,自能闻一知十,无师自通,懂得普通人的坐具叫“坐床”,皇帝坐的当然就是“御床”。

接下来,才高能预警的时刻。

你像贞子那样钻进《太平广记》收录的故事里,和《御史台记》作者韩琬的父亲进行一次短暂的灵魂交换。现在,我们要称你为“韩君”了。韩君有一位名叫“彭博通”的朋友,是武则天时期御史彭先觉的叔祖。彭博通臂力超群,某天约你——韩君一起撸串喝酒,边吃边吹牛。

他唾沫横飞地向你炫耀:“我曾经在长安跟壮士魏弘哲、宋令文、冯师本比赛角力。当时我躺着不动,叫他们三个人齐上阵,来抢我的枕头。他们三个竭尽全力,把床脚都折断了,我的枕头还是纹丝不动。哈哈哈……”

你可千万不要嚷什么:“吹吧吹吧,你咋不上天呢!‘床’是坐具,怎么能躺在上面?”

其实,古代“床”、“榻”不仅可指坐具,也可指卧具。只是在指代卧具时,“榻”应该不止三尺五长,和“床”的差异估计不在于长短。根据《释名》的解释——“长狭而卑曰榻”,个人推测至少东汉时期的“榻”比“床”略窄。除此之外,差异就集中在榻(床)板距离地面的高矮上了。

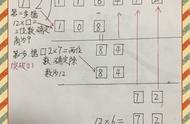

如前所述,不管“坐榻”、“卧榻”,还是“坐床”“睡床”,“榻板”和地面之间的距离都小于“床板”。有多小呢?见下图。

据目测,人躲在“榻”底下恐怕很不好受。相对而言,躲在“床”底下比较可行。例如盛唐文学家张说为司封员外郎徐坚第四子徐岩撰写的《徐氏子墓志铭》,其中记述徐岩生前在床下嬉戏,能记住家长和客人们的对话。这张“床”位于徐家会客的房间,大概率是一张“坐床”。

【《徐氏子墓志铭》摘录:徐氏子者,名岩,字某,司封员外郎坚之第四子也。骥子睨云,凤毛洗日,孝友因心,聪敏若神。置在膝前,已会星辰之气;戏于床下,能记宾主之词。】

不过,考虑到晚唐之前以低型家具为主,“床”再高也有限,不能和现代床划等号,不建议成年人效仿。请看以下两图。第一张目测是穷人家的床,第二张为敦煌壁画《得医图》复原,是富贵人家。估计床底下都不够你折腾的。