笔记本显卡和台式机显卡没有本质区别,不过其核心确实不是一条生产线上制造出来的。笔记本核心侧重低功耗低发热,台式机显卡核心侧重高性能,故而很多笔记本显卡的频率都很低。有些玩家喜欢将同参数的笔记本显卡超频至台式机水平,这样做其实很危险,笔记本显卡的供电比台式机显卡差很多,核心工艺本来也不是侧重高频高性能,这样做的结果很可能就是核心承受超出其范围的负载,寿命大大缩短。不过也不是笔记本显卡不能超频,只要保证超频时不加电压,温度不超过机器承受的极限,这样的超频也是可以接受的。

如何从显卡型号和参数简单辨别性能的高低

初步使用软件看参数

下面我们通过介绍GPU-Z识别参数来继续介绍显

上图为某GTX770台式机显卡截图

别以为上面都是英文的,看不懂,其实每一项都有中文解释,将鼠标移至每项参数上就可以看到中文的介绍了,在此不再累述。

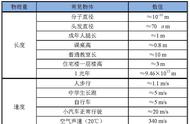

这些参数中,我们需要注意的参数有如下(图示红框标出的):

Name(显卡名称)

GPU(核心代号)

Shaders(流处理器数量)

Memory Type(显存类型)

Bus Width(位宽)

Memory Size(显存容量)

Bandwidth(带宽)

Default Clock(核心默认频率)

Memory(显存频率)

Boost(可通俗理解为睿频频率)

显存部分刚才已经讲述,现在我来说明一下核心代号和流处理器。

核心代号就是指显卡的显示核心(GPU)的开发代号。而所谓开发代号就是显示芯片制造商为了便于显示芯片在设计、生产、销售方面的管理和驱动架构的统一而对一个系列的显示芯片给出的相应的基本的代号。不同的显示芯片都有相应的开发代号。

流处理器这个名词第一次出现在人们的视线中还要上溯到2006年12月4日, Nvidia在当天正式对外发布新一代DX10显卡8800GTX,在技术参数表里面,看不到惯常使用的两个参数:Pixel Pipelines(像素渲染管线)和Vertex Pipelines(顶点着色单元),取而代之的是一个新名词:streaming processor,中文翻译过来就是流处理器(也有叫SP单元的,一个意思)它的作用就是处理由CPU传输过来的数据,处理后转化为显示器可以辨识的数字信号。

流处理器多少对显卡性能有决定性作用,可以说高中低端的显卡除了核心不同外最主要的差别就在于流处理器数量,但是有一点要注意,就是NV和AMD的显卡流处理器数量不具有可比性,他们两家的显卡核心架构不同,不能通过比较流处理器多少来看性能。同一代的显卡,可以用SP数量差距来大概估算性能的差别。

开普勒架构以后的显卡,增加了boost功能,使得其核心在较高负载下能在功耗允许的范围内提高频率,以提高显卡性能。GPU-Z上显示的Boost频率并非实际最高值,如果想要知道你的显卡到底能有多高的boost频率,可以开启GPU-Z上自带的一个渲染,如下图

开始后将GPU-Z选项卡切换到“Sensors”项,查看GPU Core clock,即可了解该显卡最高boost频率为多少

例如我的GTX770M,显示为boost 797MHZ,实际为928MHZ