(铁锅定兴亡)

这贸易态势,就是不对等的降维打击啊,仅此一家别无二号,要么买要么打?

这也是明朝史书中不断描述,鞑靼骑兵进犯边境,最爱掠夺的是铁锅、铁器的根源。

老百姓家中的铁锅他们也不放过,足见鞑靼人的科技落后和铁器的短缺。

任何时候,科技都是第一生产力,没有铁器就没有武器,没有铁锅,草原人除了烤肉估计也没啥可吃的了。

整日里吃烤肉也会营养不良啊?

武器不够也打不赢仗啊?

这就是鞑靼人面临的最大问题!

你的问题不就是我的机会吗?随后谋略大师张居正下了盘大棋。

他用经济贸易的手段,让蒙古人乖乖听话,慢慢沉沦。

张居正谋划一番后,找到大臣王崇古,对他说:现在虽然是和平时期,但互市贸易中依旧要严控铁锅买卖,因为铁锅也是铁铸的,日后有需要,也可以变成武器,轻易不要售卖。

至于蒙古人的用锅需求,可以给他们广锅。(一种跟铁锅差不多,但是不容易回炼的锅)

就是这广锅,明朝也宣布,不能敞开供应,要限量供应,而且限量限的非常有特色。

如果要买这锅,卖给你可以,必须用旧锅来换,要不然不卖。

(鞑靼人)

随后这政策,就成了互市贸易中的红线政策被层层加码。

按照《大明会典》记载所言:

铁锅并硝黄钢铁俱行严禁,市场定于大同镇,每年一市,每市不过二日。

这句话的意思是,铁锅和硝黄钢铁一样,都是严格禁止售卖的,也不是随便那个互市都可以买卖的,只有在大同市场上才有,而且一年仅仅买卖两天,错过了就要等来年。

这严格的铁锅贸易限制,让当时不少明朝大臣糊涂了。

互市贸易都打开了,弄铁锅禁运干嘛?简直多此一举!

面对同僚质疑,张居正不为所动,解释都不带解释的,因为懂得的人自然懂,谦谦君子都当不得政治家。正是张居正的努力推行,才有了明朝的铁锅禁运。

这禁运在张居正死后依旧保持了很久很久。

持续近百年禁运后,长城沿线的烽烟越来越少,失去了铁器来源的蒙古人连武器都缺乏,就更别提战斗力了。

互市贸易的繁荣,带火了边境口岸,改善了百姓的生活,也助推了“隆万中兴”的辉煌。

鞑靼人也在互市贸易的繁荣中,武力变得越来越废弛。

如果一切照这样的轨迹发展下去,或许历史会是另外一番模样。

但历史走势不随人定,因为努尔哈赤来了,而且用跟张居正几乎同样的手腕,赢得了胜利。

(努尔哈赤)

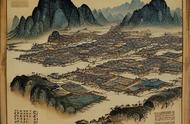

四:进化和文明的升级。努尔哈赤其人,大家都耳熟能详,后金建立者,清朝奠基者,明朝掘墓人。

除了这之外,作为女真族领袖的努尔哈赤,还是个非常重视经济发展的枭雄。

他在当部落首领的时候,就非常重视边境贸易,借力“马市”和“贡市”贸易活动,赚取了最早的财富,助力了自己势力的扩张。

女真人是历史悠久的渔猎民族,东北也是地大物博的地方。

人参、马匹、东珠、海东青和皮草都是他们的特产。

同样的,他们对铁器、耕牛、食盐、布匹等生活用品需求也很大,因此特别重视明朝跟“马市”的交易,这是他们获取物资和财富的唯一途径。

常常是一封交易的赦书,就能让女真人争得头破血流。

当时的明王朝,开放辽东马市的初衷。

一是为了巩固国防安全,二是为了遏制拉拢女真部落,三是为了满足战马需求。

按照明王朝的说法就是:

服用之物,皆赖中国,若绝之,彼必有怨心,皇祖许其互市,亦是怀远之仁。

在传统儒家理念里面,这是“不战而驯拢之”的最佳诠释。

(不战而屈人之兵)

这个政策,初衷当然没问题,通过贸易交易,获得经济利益,政治利益和军事利益,无疑是一举三得。可再好的政策,如果经歪了,必定会出问题。

这不,在明朝中后期,经就歪了。

念歪的根源则是,富人阶级的需要,让奢侈品的需要节节高升。

马市也从单纯的马市,变成了综合市场,商品的种类不限于马匹,反而多了女真特产的貂皮、人参、蜂蜜、木耳、蘑菇等稀罕物。

明朝通过出售布匹、丝、陶瓷、米、盐、铁锅、等生活用品,换取需要的奢侈品和特产。

明朝的需要升级了,女真的供给也升级了,曾经的特定贸易市场变成了大宗贸易市场,交易得更多更频繁,也让交流变多了。

这交流变多了,难免接触的就多了,接触多了,技术门槛就会被窥见。

女真人就这样在长久的贸易中,引进了耕牛和先进的农业生产技术、

一举从采集、狩猎时代,进入了半农耕时代。

后来女真部落学会了耕种不说,还成了粮食出口区。

有了粮食自主后的女真人,有了别样的心思。

在努尔哈赤主导下,他们通过互市贸易获得了大量铁器,锻造了不少兵器,还从汉人那里学会了冶铁的技术,极大的提升了女真部落的战斗力。

更重要的是,女真部落在跟汉人的交流中,学习了不少汉人的文化,升华了文明的视野,也开拓了眼界。

简言之,长久的贸易,让女真人完成了进化。