北京晚报·五色土 | 作者 杨良志

壹 “雅贼”光顾佛堂

1931年10月2日,旧历为辛未年八月二十一,节令上已过了“秋分”,古老的北平城里,几阵风来,数场雨过,丝丝寒意从墙脚、树根上袭来,夜间出屋会抽不冷子打几个寒战。

尤其是半个月之前,在沈阳(1929年4月奉天改称沈阳)北郊柳条沟发生“九一八事变”,东北陷入敌手,世面间哄传“鬼子兵要进关了!”北平的大中学生连番几次举行抗议示威活动,社会上喧嚷纷嚣,一股不安定的情绪在街巷胡同浮动、迅跑。

10月2日夜深沉,从烂缦胡同路西一个叫作“九间房”的小院里,两条汉子,束身短褂,皂色轻衣,悄无声息地向胡同的南边攀翻过去……

烂缦胡同,是北京胡同名中引人关注、令人脑中浮出一片花海的胡同。可历史上并非这般美好,据传它曾称“懒眠胡同”或“烂面胡同”一类。民国初,时兴唱“卿云烂兮,糺(jiū)缦缦兮”的国歌(编者注——此为北洋政府时期的国歌,改编自《尚书大传·虞夏传》中的《卿云歌》),人们“摘”了其中的字而改为了胡同名:烂缦胡同。

进入胡同北口不远,路西41号(今101号)为湖南会馆,1919年*率乡人到北京召开驱逐湖南军阀张敬尧的千人大会就在这地方。接近胡同南口,路西49号(今127号)是东莞会馆。

“九间房”小院在湖南会馆与东莞会馆之间,两个从这里走出来的黑衣汉子要“光顾”的目标,就是东莞会馆。

东莞会馆,顾名思义,这是由广东东莞地区来北京的举子、士人居住的地方。它大门朝东,门口高悬一横匾:“明代张家玉先烈故居”(民国时期活跃的政治家、文化人叶恭绰书),门内又有康有为书“莞园”二字匾。

进入大门,向西走是一道长长的甬路,甬路之北,坐北朝南拉开一溜,是院门设在南墙的三合院,一院连一院,一共五院。第三院,住着这段历史事件的主要人物——张姓人家,张姓主人是会馆的掌门人。第五院,主人是东莞著名藏书家,曾担任过北京辅仁大学教授的伦明(字哲如)。

回到进大门以后的第一院:北房三间,东间和西间住的是三号院主人的亲戚;东房三间住天津张姓夫妇一家,人呼“天津张”,西房三间住北京张姓夫妇一家,人唤“北京张”——他们都是为会馆办事的人;北房中间那房干嘛用的?三号院张姓主人所设的佛堂。佛堂,即事件发生的中心地点。

黑漆漆的浓夜中,两黑衣人在佛堂房脊上停步,然后像两道影子降到佛堂前面,站门口三下两下捣弄,倏地闪进了门缝。佛堂本是静寂之地,佛堂主人住在隔开来的第三院,“天津张”与“北京张”早已习惯了这边无人来往的状态……

第二天一早,张姓主人照例进佛堂做法事,焚香祷祝之后,他无意间发现,佛堂橱柜存放的几件东西不见了:第一,康有为手书之长卷;第二,主人自己专门留下的《篁溪归钓图》三卷,并附有一时文坛豪俊题辞数十通;第三,西藏佛教所用法器二柄;第四,印着藏文佛经金字陀罗尼经被(一种织有金梵字经文的随葬物,封建社会皇帝、后妃用,亦可赐重臣)六件……而那些明面上摆着的佛像、香炉、烛台、果盘等一干礼仪供器,人家一律忽视无睹,秋毫未动。门锁搭吊完好,橱柜闩匙原样。文人雅士书画,藏传佛教罕物,人家倒是别有青睐,一概掠去没商量。这是十足的“雅贼”!

张姓主人道行高深,对这事悄没声儿地一点儿没有声张,一是赶快报告了京师警察局,二是在自己的书画收藏、文物古玩的朋友圈中暗暗递出了消息,请大家加意留心近日交易的动态。

说到这儿,无论如何也该把这位张姓主人“请”出来做一番介绍了。他自己一家和亲戚占东莞会馆那么多房子;佛堂里丢东西,净是些非常物品;他社会上结那么广泛的关系,可见此人非同一般。他叫张伯桢,1877年生于广东东莞,字任材,号子干,又号篁溪。1897年,他拜师康有为,1904年到日本留学法政大学(大体同期留日者有廖仲恺、何香凝、汪精卫、周树人、秋瑾等人),1911年民国政府成立时他任司法部监狱司第一科长。1928年民国政府南迁,年过五旬的张伯桢未跟随南下,便退出官场,在自己十七年京官生涯织就的政治、文化两圈的“密密蛛网”上爬梳、腾挪,1946年在70岁上病逝。

张篁溪(中)与张次溪(左)张次篁(右)

张伯桢的儿子张仲锐,1909年生于东莞,三四岁随父亲来京师,字江裁,又字次溪(爹爹号篁溪,他取“溪”字;其弟张仲葛,字次篁,取爹“篁”字。文人字、号之机巧,此不赘言)。佛堂失窃那一年,他才22岁——可应该说他有超群的才具(有老爹在身后“挺”着他,也是一个因素)。他很早就参加了顾颉刚主抓的“国立北平研究院史学研究会”,20岁就在新潮的《玲珑画报》上连载文章,1934年结集《燕京访古录》由杨梅竹斜街的中华印书局出版。“卓荦(luò)独具,头角峥嵘”,可以看作是对此时张次溪的一个概括。后来,张次溪于研究北京文史上着力尤殷,又“侍候着”齐白石完成《白石老人自述》,成绩荦荦可观。“京华掌故数金张”(“金”指金受申,“张”指张次溪),便是对张次溪的一个评定。

齐白石寄张次溪的实寄封。信封上有张家住处地址。

张家失窃,他们文化圈的一干朋友得到信儿,有位姓廉名泉、号南湖的书画家兼收藏家,也是齐白石的好友,迅即向张家致一函,笑称:万没想到有如是风雅之贼!该拿的拿,不该拿的一样未动。这“高手”或许就是位研究家呢!

贰 在烂缦胡同人赃俱获

话题再转回到失盗案上来。警察局的探案在怎样进行,这里且按下不表,张氏父子的社会关系网,关键时候“显灵”了:佛堂案没过几天,张家得到“眼线”一消息:地安门外,万宁桥(后门桥)东侧桥翅北,帽儿胡同西口聚顺和干果店的南邻,地安门外大街97号古玩书画店“宾古堂”中,昨天新上了件康有为的书法长卷……

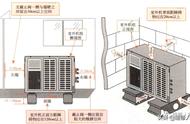

鼓楼东南侧聚顺和干鲜果品店(高屋角)南边,就是旧时宾古堂古玩店。

闻风而动!张次溪出烂缦胡同北口,进宣武门,北行穿过旧皇城,出地安门洞,一猛子扎进“宾古堂”,径直看那“康有为”:上款有“子干赋诗”等语,“子干”正是父亲的号;落款为“天游化人康有为”,“天游”为康氏晚年之常署。确是家中旧藏、日前所失之物!

张次溪尽力掩住心中的波澜,不动声色,与店家商量买下。宾古堂老板白明甫,是地安门外大街马路斜对面另一家更大、更古老的古玩店“品古斋”老板郑森如的徒弟,也称得上是道中的“老油条”,显然不愿意这件有“来历”的东西压在手里,开出了对方完全可以接受的要价:30块大洋。其实查一下白老板有限的交易记录(买卖虽多,但记录留下极少),他不但不“白”反而透着相当的“黑”:《西楼苏帖》石印本,他价3元;《圣教序》石印本,他价5元……这卷地地道道的“康圣人”真迹,委实是期盼早日“脱手”,所以他要的价确实很低。张次溪没讨价就买了回来——当然了,张氏父子心怀的是别样的打算。

地安门外大街路西白米斜街东口南侧的品古斋,后改为中国书店。

失物到手,赶快送达警察局。刑事科长蒲子雅,侦缉队长马俊亭受命破案。白老板被拘来讯问,三询两问,白明甫老实交代:这件“康有为”,是昨日间一个姓王的主儿送来的,倒是留下他的住址了:德胜门内大街蒋养房胡同西头,铁香炉巷6号(今天您再到这个地区去,找不到这个地址了。《宛署杂记》记其地为“浣衣局”,乃为宫廷浣洗衣被之所,因有“浆洗”这一工序,或许有年老宫女在此“将养”天年,于是谐音为“蒋养”“蒋养房”之类。大约五六十年之前,这一条街已更名为“新街口东街”了)。

案件迅速地有了眉目,地方法院检查处干员祁耀川配合警察局进入侦讯。黑衣盗者手里“焐”不住“猎物”——时间稍长,“焐爆”了大有可能;再有他们顶风冒险“取货”,关键是要“变现”呐。他们哪里敢直接面对市场,“道儿”上也自有“流程”,他们按“规矩”找了铁香炉的老王来“出货”。老王“技艺精熟”:普通的、一般的物件,包括大多日常用品,德胜门外地安门外小市去消纳;而遇到一些“重器”、值钱的东西,那就要“登堂入室”,进挂货铺、上古玩店“待价而沽”了。老王地地道道是个“过路财神”,把自己应得的“纤手”费拿到手是硬道理。面对着检查处干员的逼问咄咄,老王最终招供:货主他本不该知道,但“行内”有人“点拨”出来了——是南城烂缦胡同的“孔老先生”,有影没根地传说是孔夫子的多少世孙,“瘦高挑个儿,长袍马褂,读书人家的样子,不轻易见人,我只是远远地打过一照面”,“东西是他差手下人送来的”……

据此,警察局蒲子雅他们很快兜出了根底:孔宪禄,山东曲阜人,13岁来北京,现年73岁,为盗几近一生。他一双棉布软鞋,随身特制麻绳一缕,钥匙一串,昼伏夜出,蹿房越脊如履平地,百样锁具无所不脱,世间以“飞贼”称之。他横行燕市六十载,三十年前曾被擒一次,此番该是第二次——也该是最后一次了。按说“兔子不吃窝边草”的,但隔自己不远的张家这块“肥肉”太钓人馋涎,太适合他这个“雅贼”的胃口了。行事前的“踩道”自不待言,10月2日的晚上,他带上个年轻的“助手”苏连成,帮他接接手,打打包,实施了这次预谋已久的行动。

案子的后续不再赘述:烂缦胡同孔宪禄的住处,除那件“康有为”外,其他几件赃物俱在,收缴妥帖无虞;“孔老先生”低眉顺目,言语轻声,只是侧面一顾间,眼锋和嘴角上还残留几分恶煞之气;10月27日,张家父子办理了失物领回手续;10月28日,“孔宪禄盗张伯桢案”诉至北平地方法院。久在官场和地面上打交道的张篁溪、张次溪父子,怎样去感谢警察局蒲子雅、马俊亭以及法院的祁耀川,那就不是外间所了解的了。

那么,张家手里的“康有为”等珍贵资料,后来是什么样命运呢?历史走过曲折的路,在时代流水的风颠浪簸中,它们当然会遇到坎坎坷坷的遭际。纸短事繁,且不尽言。

,