长江跟淮河一样任性,一年70-75%的降水量,都集中在汛期一两个月,河流径流量变化很大,常常造成干流水位暴涨,干流的水流进湖泊,长江高水位又让这些小湖里的水排不出去,只要再来场大雨,就会导致沿湖圩口溃破,使当地内涝数月,损失惨重。

一位在安徽生活了多年的湖北人告诉我,他刚来安徽时,看到很多地名有个圩(wei)字,一直不知道是什么意思,后来一发洪水,将他住的整个村都淹了,立刻就懂地名里这个字是什么意思了。

安徽长江北岸大量的湖泊群,以及周边的圩区,因为地势低,每年都是水患重灾区。

2020年我去安徽了解抗洪情况时,部分老乡说起各自受灾的情况,有的人家是做酿酒的,有的人家养鸡鸭的,一场洪水下来,家里发家致富的东西就全没了,洪水就是这样一次次洗劫了安徽人的财富。

洪水对于安徽人的噩梦不止于此。

安徽还有一个十分重要的作用,在中国历史上,为了保证江苏和上海的安全,不让洪水冲垮了发达地区的工商业,安徽一次次地成为泄洪区,就是放洪水淹安徽、保苏沪的意思。

每当安徽地区遇到超大洪水时,人们会将洪水分蓄到规定的蓄洪区,比如湖泊、河流、甚至有村庄的平原(就叫圩区),到2018年时,安徽全省共有国家级蓄洪区24处。

可以说为了保证东部的经济建设,安徽人民多年来,忍受着巨大的痛苦,默默地为国家经济建设做牺牲。

据统计,平均每隔五年,安徽人就要面对一次大洪水,最近这100多年,安徽就先后在1910年、1911年、1921年、1931年、1938年、1950年、1954年、1991年遭遇过特大洪灾。

1911年的那场洪灾,安徽饿死了80多万人,饥民饿得把还没断气的人,“刮其臂腿臀肉,上架泥锅食之”;1921年的淮河水灾,淹山东、江苏、河南、安徽农田4973万亩,受灾760万人,主要还是安徽和江苏遭灾;1938年为了抗日,国民政府炸了花园口黄河南堤,形成400公里长,30-80公里宽的黄泛区,九年才堵住,安徽因此死了40多万人,黄河携带的100亿方泥沙又淤高了淮河干流和皖北支流,使淮河治理更加雪上加霜,也是今天淮海越发难治理的根本原因;1950、1954年两场洪灾,都造成上千万人受灾,几千万亩被淹。

就是到了当代,安徽人也深受水患之苦,我在写这篇文章前,在B站发视频介绍安徽,一位安徽人在下面留言说:

“小时候听外公说一发大水,就得拖家带口去苏南,给人家种田打鱼讨生活,解放后治理淮河,挖河建坝,才结束了这种逃荒生活。”

只有了解这些,我们才明白,过去的安徽为什么拥有这么好的地利,却依然这么贫困,是特殊的地形,造成了洪水反复收割安徽人的财富,活不下去的安徽人,有的去浙江要饭,有的去苏南打工,有的在上海混黑社会,这并非因为安徽人有问题,他们也只是被生活逼迫成这样的。

那些年,他们替江苏、上海挡了子弹,却还要在异地他乡受白眼,但凡有个奔头,谁又愿意背井离乡呢?

水患,才是安徽人民千百年来的宿疾。

但有一部分安徽人例外,他们及早转型,通过经商改变了命运,这些人,就是前文提到的皖南地区的安徽人。

他们就是大名鼎鼎的徽商。

叁

历史名词里的“徽商”并不是指安徽省的商人,而是古徽州一带商人的总称。

这个名称专用在皖南一带,皖北和江淮是不用这个专用名词的。

古徽州就是指祁门、绩溪、黟(yī)县、婺源、休宁、歙(shè)县这些地方,其中婺源因为紧挨着江西,历史上一会被划进江西,一会被划进安徽,直到1949年5月,二野解放了婺源,二野也同时解放了整个江西,为了军事管理的方便,就把婺源划归江西省浮梁专区管辖,从那以后安徽就永远失去了婺源,安徽人想看油菜花就得跨省了。

徽州人跑出去创业跟今天温州人的动机一模一样,就是当地山多田少,养不活这么多人,就出门闯荡江湖,徽州人挑着担子,经25公里的徽杭古道,从徽州走到杭州,再沿运河北上闯天下,一共闯出了四大门派,分别经营木材、当铺、茶叶、食盐四门生意。

徽州山多,他们本来卖自己家的木材,后来生意做大,将四川、贵州、江西、湖南的木材走长江运到江南卖,又把福建的木材走海路运到苏浙皖卖,做中间商赚差价,这行算是徽商最小的生意了。

徽商还在全国搞典当生意,规模全国第一,垄断了苏浙一带的典当业,南京晚明时有当铺500家,大部分都是徽商势力,河南一省也有213家徽商当铺,南明时清军攻江阴城,徽商程壁治一人就拿出17.5万两白银资助明军。

不过木材和当铺都是小生意,徽商最重要的两大收入是茶叶和食盐,先说茶叶,当时有茶号、茶行、茶庄、茶栈多种业态,茶号就是茶叶加工厂、茶行就是批发商、茶庄就是零售商、茶栈是个金融机构,主要给广州上海的茶叶外贸公司发放贷款、介绍生意,收取手续费赚钱。

徽商把整个产业链上下游都吃完了,万历十五年就能一年卖出350万公斤茶叶,清代时达到鼎峰,乾隆时光在北京有上千家茶庄,天津上海也有上百家茶庄,从大城市到小城镇,几乎垄断了茶叶生意,卖松萝、六方、毛峰、烘青、炒青、花茶各色茶叶,1875年还从江西宁州请来老师傅,学会了做红茶,就是今天著名的祁门红茶,因此养起了一批巨富,这些人有钱后兼营钱庄、布店、粮油行、绸行、瓷行等,但资金来源重点还是茶业。

现在安徽有名的旅游景点宏村,就是茶叶商人们修起来的村庄,我去现场溜达时,当地人说,村子里首富那套房花了60万两白银,不过那哥们是盐商,说明搞食盐才是徽商最霸气的产业。

盐商这个行当,我在《山西怎么办》里有介绍过,晋商发家的第一桶金,就是靠盐引(食盐专卖许可证),明朝一个盐引能换300斤盐巴,大概能赚9两白银,是古代利润最高的行业之一,明朝有战略九边,其中四个在山西,所以山西人靠边吃边,专给边军调物资拿盐引作为回报,这门生意徽商当时也有参与,但山西人有地利,徽商开始时竞争不过晋商。

明弘治年间,户部尚书叶淇搞变法,为了收税方便,允许8个总商买走所有盐引,再转卖给其他零售商,叫折色制,安徽人当时有两大优势,一是在朝里做官的多,愿意将资源卖给安徽人,二是两淮盐场(江苏长江以北黄海沿岸)离安徽近,这次是安徽人得了便宜,开始在盐业反超晋商。

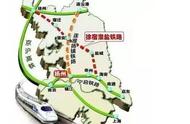

清代两淮盐场分布图

当时两淮盐场一年出140万引的盐,差不多是1200万两白银,弘治年间一品大员一年的薪水才180两白银,盐商们已经不是富得流油,他们是富得流金子了。

我们都听过“烟花三月下扬州”这句诗,扬州在明清时为什么这么富?就是因为他处在长江与京杭大运河的交汇口,离两淮盐场又近,盐商搞到盐之后要到扬州转运到全国各地,所以盐商都在扬州扎堆,这些盐商钱多得花不出去,就在扬州挥霍,将扬州的第三产业带了起来。

我们都听过“扬州瘦马”这个词,其实就是扬州徽商卖盐赚到钱以后,想在外面养小三,有一批卖牲口的贩子刚好世道不好,从贩马改做贩人,就去农村贫苦地区挑皮肤好又苗条漂亮的小女孩,因为贩牲口出身,就顺口叫她们“瘦马”,买回来打小教她们琴棋书画,教会了再高价转手卖给徽州盐商做小三,“扬州瘦马”就是这么来的,吴三桂心疼的陈圆圆同学,就是扬州瘦马出身。

现在的淮扬菜也是徽州盐商搞起来的,盐商们政治地位低,属于士农工商的最末,穿衣服和出行都有限制,有钱只能花在其他享受生活方面,就在女人和吃住上面下功夫,清时八大盐商之首的黄均太,一碗蛋炒饭必须每粒米都泡透蛋汁,再使各种河鱼熬成汤搭配炒,饭粒外金内白,每碗成本要耗费50两银子,吃得比皇上还好,徽州盐商食不厌精,请最好的厨师用心钻研,淮扬菜也在色香味形上下足了功夫,刀工精细,端上桌特别撑场面,也没有川菜湘菜这么生猛,所以今天就被选为国宴菜。

另外我们现在看到的扬州园林,其实就是盐商们的宅子,盐商们在扬州买房置地,从各地运回木材和假山石,以优质建材建各种藏书楼、会馆、园林、书院,康乾时期,扬州园林的工艺比苏州园林还成熟。

清代盐商们的收入可达清政府全年财政收入的六分之一,家里有瘦马、有淮扬菜、还有大宅园林,日子过得好不快活,所以乾隆六次下江南到扬州,干脆住在安徽歙县盐商江春家,感觉比皇宫里舒徜多了。(其实盐商的生活确实比皇帝爽)

盐商对中国历史的影响如此之大,以至于今天许多人一写到扬州,主角必定是徽州盐商里的大姓,要么姓叶、要么姓汪、要么姓鲍、要么姓黄。

肆

既然聊了这么多徽商,就简单将他们和上篇讲过的晋商做个比较,方便大家以后更好地了解安徽与山西。

晋商不重视科举,少做官,家里头拜关羽,徽商重视科举,多做官,家里在头拜朱熹;晋商靠制度和股权管理人,徽商靠血缘宗族约束人;晋商一般不举家迁到外地,所以留下了许多大院在山西,徽商会举家迁移外地,所以园林都建在扬州。

他们衰落的过程,也不太一样。

晋商其实挺能扛的,徽商是一次性衰落下来的。

徽商衰落的第一步“捐输”,就是太有钱了没办法低调,政府里头的人想办法找徽商敲竹杠,乾隆下江南不让户部出钱,大部分是扬州盐商出;嘉庆年间白莲教起义两淮盐商被捐输了七百万两;跟盐业相关的各地官员也要时常孝敬,官衙里买根牙签都要找盐商报销,一张卫生纸也要报一千两银子,徽商只能打落牙齿和血吞,从1773年到1804年,就报效了各地政府将近2700万两。

衰落的第二步是1832年道光的改纲为票,这次给徽州盐商最致命的一击,从那开始垄断经营取消,只要好好交税,谁都可以搞到盐引,徽商的独家经营权被瓦解,再也不能从盐业中获取暴利。

第三步是道光末年开始疯狂的太平天国运动,战乱使两淮盐场停工,当铺生意、茶叶生意都搞不下去,官盐的全国市场占有率仅40%不到,徽州盐商在太平天国期间亏损了三千多万两白银。

外面的生意没法做了,徽州人只好逃回老家,想保存资本东山再起,没想到太平天国*到了徽州,“掳掠尽家有”,将徽州商人洗劫一空,湘军过来,又抢一次,气得绩溪人曹向辰骂他们“官匪同道”,长期的拉锯战使徽州元气大伤,大批徽商死于战乱,曾国藩在奏折里提到徽州时,说“皖南及江宁各省,市人肉以相食,或数十里野无耕种,村无炊烟。”徽州人口大量死亡,至此遭到毁灭性破坏,从此徽商再没恢复元气。

就连最后可能重新翻本的祁门红茶,也因为在国际市场上,英国人在印度搞出了大吉岭红茶,致使国际贸易落败,徽商从此彻底垮台。

至于后面重新崛起的胡雪岩,他的商业系统跟前面的徽商并不是一个体系,其实不算是我们理解中的徽商了。

我花这么多笔墨介绍徽商,是因为他们在安徽历史上实在太重要,我们绕不开他,必须知道他,但我们不要只盯着过去,我们要看现在,今天如何建设安徽,才是最重要的。

让我们调过头来,继续分析今天的安徽。

伍

既然我们前面提到过,安徽的心腹大患是洪水,所以治理安徽的第一步,当然是治水。

治理安徽水患分三个阶段,第一阶段是1950年-1957年。

建国后,1950年7-8月间,淮河发生水患,河南安徽受灾耕地达4000余万亩,水势凶猛造成489人死于洪,*下定决心治理淮河,1950年11月开工治淮第一期工程,有几十万民工和工程技术人员参与,一年时间完成了蓄洪、复堤、疏滩、沟洫等土方工程约19500万立方米,建大小涵闸62处,谷坊155座,到1957年冬季治淮工程基本完成,投入资金12.4亿元,治理河道175条,修建水库9座,库容量316亿立方米,建堤防4600余公里,极大提高了防洪汇洪能力。