《西游记》在中国可算是家喻户晓,妇孺皆知的故事。西游记中唐僧的原型是玄奘,在历史上是真实存在的人物,玄奘去印度取经也是真实存在的历史事件。

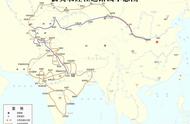

贞观元年(627),玄奘从长安出发,偷渡出国境,穿越茫茫的沙漠,历尽千难万险,走过110个国家,形成5万余里,九死一生历时4年多,终于到达了目的地印度的那烂陀寺院。

在《西游记》故事中,玄奘西天取经的原因是被菩萨选中,菩萨又让唐太宗做了一个噩梦,让他告诉唐太宗必须到西天取的真经才能安抚被他*死的亡灵。于是唐太宗赏了玄奘袈裟、法杖,准备好通关文牒,派遣玄奘去取得真经。

《西游记》是神华故事,与真实的历史事件肯定存在比较大的差异,在真实的历史中,玄奘敢于一个人,不顾安危的非常执着的去印度取经,原因是什么样的呢?

那就要从幼年的玄奘说起。

玄奘铜像

家道中落,被迫与佛结缘《大慈恩寺三藏法师传》记载:

法师讳玄奘,俗姓陈,陈留人也。汉太丘长仲弓之后。曾祖钦,后魏上党太守。祖康,以学优仕齐,任国子博士,食邑风南,子孙因家,又为缑氏人也。

玄奘是法号,本名陈祎,陈留人(今河南开封附近)。玄奘的祖上可谓是官宦世家,祖上做过太丘县的县令,曾祖父做过后魏的上党郡太守,祖父任国子博士。

玄奘的父亲陈慧,崇尚儒学,不喜欢做官,辞官隐居做学问。小时候的玄奘受到过良好的教育,有着良好的儒学基础。如果按照这个方向发展,玄奘的未来要么做官要么成为一名知识分子。但命运冥冥中注定,玄奘与佛有缘。

公元604年,玄奘5岁的时候母亲去世,5年后,玄奘10岁的时候父亲也死了。玄奘兄弟四人,他排行老四。两个成年的哥哥已经成家立业,三哥前几年到洛阳的净土寺出家做了和尚。父亲死后,失去依靠的玄奘投奔三个也来到了净土寺,开始学习佛经,正式与佛结缘了。

可以说小时候的玄奘能够与佛结缘,完全是生活所迫。

年幼聪慧,志向高远在佛教中我们常听到一句话——佛渡有缘人。玄奘就是一名有缘人。

玄奘初到净土寺,哥哥并没有让他出家的意思,也就是放到身边便于看管。但是年幼的玄奘因为有良好的儒学基础,表现出了极强的学习能力和理解能力,比其他剃度的小和尚悟性都高。

611年,隋炀帝命人在洛阳城内剃度14名年轻僧人,重点培养后作为朝廷御用僧人。当时限定的最低年龄标准是14岁。玄奘这时候是12岁,达不到被选拔的标准。但到净土寺选人的大理卿郑善国看到玄奘神态不凡,于是就问玄奘是否想出家,玄奘回答是。再问玄奘为何出家,玄奘回答说:

意欲远绍如来,近光遗法。

翻译成白话文就是:我想继承如来佛祖的家业,在当今世界光大佛法。

这句话深深的打动了郑善国,破格剃度了玄奘,11岁的玄奘正式成为了一名僧人。

小小年纪的玄奘能够有如此高远的志向,令人钦佩,更令人钦佩的是,这句话并不是说说而已,而是深埋内心的理想。

“意欲远绍如来,近光遗法”这句话,是让成年后的玄奘决定取经的原因之一。

净土寺外景

年少成名,饱读经书玄奘成为一名职业和尚后,跟着寺内的一位叫景的法师学习《涅槃经》,后来又跟着严法师学习《摄大乘论》。净土寺为洛阳城内的名寺,高僧云集,这位玄奘的学习提供了良好的环境,再加上玄奘聪慧过人,学习起来自然非常快。

《大慈恩寺三藏法师传》这样记载:

一闻将尽,再览之后,无复所遗。众咸惊异,乃令升座覆述,抑扬剖畅,备尽师宗。美闻芳声,从兹发矣,时年十三也。

玄奘在十三岁就已经年少成名,经书文理听一遍,再看一遍就能够熟记于心,并且能够理解透彻。

几年后,隋末农民起义爆发。公元618年,李渊推翻隋朝建立大唐。

洛阳城内一片大乱,再也不复隋朝时期的盛况,人们纷纷逃亡不再供养僧人,佛教徒也都纷纷逃亡。这一年,玄奘也离开了洛阳,前往唐都长安,寻求新的寺院,或者新的老师学习佛法。

饱读经书,年少成名,这个阶段为玄奘打下了良好的佛学基础,如果没有这个基础,玄奘就不可能有后来的为求学游历半个中国,也就不可能学遍中国佛经而没找到正统。

只有当一个人的学识到了一定的高度,才会产生继续学习,寻求更高层次真理的动力,玄奘对佛法的博学和透彻理解,是玄奘去印度取经的原因之二。

少年玄奘修行之地

学遍中国,真理在西方618年,大唐出建,长安城内也是一片混乱。

《大慈恩寺三藏法师传》这样记载:

是时国基草创,兵甲尚兴,孙、吴之术斯为急务,孔、释之道有所未遑,以故京城未有讲席法师深以慨然。

建国初期,四方未定,政府首要的任务就是用兵评定战乱,京城里哪还有安宁的环境讲经论道?高僧都在战乱时期逃亡了比较安宁富庶的成都地区。这对玄奘来说是非常遗憾的,玄奘不得不离开长安,跟着高僧的脚步来到了成都。

玄奘在成都先跟着空、景两位法师学习佛法,然后跟着道基和宝暹法师学习《摄论》、《毗昙》经书,接着又听了震法师讲的《迦延》。

传记记载,玄奘总共在成都待了2年多,他珍惜时光,学习不怠,精通了各部经典。

再后来,玄奘在成都的空慧寺开始讲解佛学和儒学经典,可以讲授《涅槃经》、《摄大乘论》、《阿毗昙》,还讲解《老子》、《庄子》等典籍。

可见,20岁时期的玄奘,已经对佛法和佛经理解的非常透彻,能够给别人讲经论道了。这个时期,玄奘的美名被僧徒们传播到了中国各地,已经小有名气了。

后来,玄奘乘船沿着长江一路东下,来到荆州的天皇寺讲学。然后又北上,来到相州(河南安阳)拜访了早休法师。来到赵州(河北赵县),向深法师学习《成实论》。最后,玄奘又回到了长安,在大觉寺跟踪岳法师学习《俱舍论》。

从618年离开长安,到625年再次回到长安,这7年的时候,玄奘游历了大半个中国,几乎拜访了所有知名的高僧学习佛法,不断的游历学习,对玄奘的成长和成名起到了巨大的作用。

这段经历,让玄奘对中国佛学的现状有了充足的认识,玄奘意识到佛学在中国门派众多,对佛法的解读也存在很大差异,佛经的翻译也存在很多不足之处,传记中这样记载:

法师既遍谒众师,备餐其说,详考其义,各擅宗涂,验之圣典,亦隐显有异,莫知适从。乃誓游西方以问所惑,并取《十七地论》以释众疑,即今之《瑜伽师地论》也。

很明显,这就是玄奘去印度取经的最直接的原因,誓游西方以问所惑,并取《十七地论》以释众疑。

成都空慧寺已不复存在,后世建造的玄奘殿纪念之

总结:只有做好准备的人,才能开启梦想之门玄奘应该是与佛有缘的人,虽然因为父母双亡,家道中落被迫出家做了和尚。但玄奘对佛学孜孜不倦的求知,对佛学真理的不断追求,促使他不断寻访名师学习,寻求佛学的真谛。

幼小出家,年少成名,志向远大,游遍大半中国,饱读经书,深通佛理,这些都是玄奘成长道路上影响他去印度取经的必备条件。

隋唐时期崇尚佛教,中国大地的僧徒数以十万计,历史选择了玄奘作为西天取经之人,原因无他,只是因为只有玄奘做好了准备,立志前往。

625年回到长安之后,玄奘已经清楚自己要做的事情,有个目标,有了方向,只待一个合适的时机,前往西天取经。

因为当时的唐朝见过不久,又遭到北方匈奴的侵略,唐太宗施行了肃边政策,严谨任何人出境。如果有人偷渡出境,一经发现就地正法。

玄奘如何开启自己的西天取经之路,且看下回分解。

,