《胡里乌斯的世界》,[秘鲁] 阿尔弗雷多·布里斯·埃切尼克著,毛频译,上海译文出版社2024年1月出版,464页,78.00元

歌德在看了《堂吉诃德》之后,曾激动地在日记里说自己就是愁容骑士。巴尔加斯·略萨在读了多遍《包法利夫人》之后,在论文里写下:“包法利夫人就是我。”不知是否因循了同样的思路,布里斯·埃切尼克在一次访谈中,以同样笃定的语气说:“胡里乌斯是我,也可能是你。”可以肯定的是,《胡里乌斯的世界》具有强烈的自传性质。同胡里乌斯一样,布里斯·埃切尼克出身秘鲁上层社会,曾就读于一座叫做“圣洁心灵”的小学。胡里乌斯热爱音乐,虽然对钢琴的热忱被继父遏制,但在内心从未屈从于所谓的父权;布里斯·埃切尼克热爱文学,虽然成为作家的理想受到了父亲的强烈反对,但并未因此而放弃写作。胡里乌斯用“黑衣先生”的作文还击在学校里欺负同学的费尔南迪托,少时的布里斯·埃切尼克常常将同学编入自己写的故事里。彼时的胡里乌斯所不知道的是,多年之后,在一个成年人写的少时英雄梦中,他成了一个“反英雄”。

阿尔弗雷多·布里斯·埃切尼克是秘鲁当代著名作家,拉丁美洲“文学爆炸”后的代表性作家之一,西语文学“新感伤主义”的代表人物,因其独特的叙事角度,以及在回忆中娓娓道来的叙事风格,被誉为“拉丁美洲的普鲁斯特”。布里斯·埃切尼克的小说故事性强,情节迂回曲折,富有启发性;口语语汇和风格的自然使用,常让人觉得读他的作品仿佛在聆听一段真诚的内心独白,抑或至亲好友间的窃窃私语。作者曾说他不是一个小说家,而是一个讲故事的人。布里斯·埃切尼克小说的魅力在于诚挚朴实的文笔和自然流露的真情,能在不知不觉中拉近读者和人物的距离。

《胡里乌斯的世界》是布里斯·埃切尼克创作的第一部长篇小说,通过小主人公胡里乌斯幼年和童年的成长经历再现和批判了秘鲁上层社会浮华生活表面下深藏的空虚和危机,而且映射了处于变化中的秘鲁社会的方方面面,包括阶级分化、城市建设、种族主义等。小说于1972年获得了秘鲁国家文学奖,被认为是作者最具代表性的作品之一。1968年,在巴黎开始创作时,作者的初衷是写一篇十来页的短篇故事,却最终变成了一部六百多页的长篇小说,题目也从作家受皮奥·巴罗哈(Pío Baroja, 1872-1956)的《桑蒂·安迪亚的心事》(Las inquietudes de Shantí Andía, 1947)启发而拟定的《胡里乌斯的心事》(Las inquietudes de Julius),换成了《胡里乌斯的世界》。这一变化揭示了小说主题相辅相成的两个方面:胡里乌斯的不安,和胡里乌斯生活于其中的世界。作者不仅意在展现胡里乌斯的童年往事,更是要在回忆里探寻打破了童年的宁静和美好的内在和外在原因。

一

1939年2月19日,布里斯·埃切尼克出生于秘鲁首都利马的一个上层社会家庭,他的外祖父是银行家弗朗西斯科·埃切尼克·布里斯(Francisco Echenique Bryce, 1879-1959),高祖父何塞·鲁菲诺·埃切尼克(José Rufino Echenique, 1808-1887)于1851-1855年间任秘鲁共和国总统。布里斯·埃切尼克在一座名叫“圣洁心灵”的教会学校接受启蒙教育,之后进入首都的英国寄宿学校巴勃罗中学学习。母亲是一位文学爱好者,尤其喜爱普鲁斯特的作品,在她的启发下,布里斯·埃切尼克从小就开始阅读普鲁斯特、查尔斯·狄更斯、科塔萨尔、海明威、菲茨杰拉尔德和J.D.塞林格等人的作品。这些作家的写作风格对他日后的创作产生了巨大的影响。中学毕业之后,布里斯·埃切尼克在圣马科斯国立大学学习法律和文学,并最终获得法学学士学位和文学博士学位。1964年,他离开秘鲁旅居欧洲,开始了小说创作生涯。先后在巴黎南泰尔大学、索邦大学、万森大学、蒙彼利埃大学和美国的耶鲁大学和得克萨斯州立大学教授拉丁美洲文学。其间在巴黎索邦大学研究法国古典与当代文学并获得博士学位。1975年获得美国古根海姆基金会提供的奖学金,去美国考察并从事文学创作。1984-2010年移居马德里,2011年至今一直在利马生活。

在旅欧期间,布里斯·埃切尼克创作了多个短篇小说以记录这段时期的见闻。这些作品于1968年以《关闭的园子》(Huerto cerrado)为题结集出版,并于同年赢得了“美洲之家”小说比赛的提名奖。在随后的叙事文学创作中,布里斯·埃切尼克将幽默讽刺又不失真诚平和的叙述风格发扬光大,同时不断推陈出新。主要作品包括:短篇小说集《幸福!哈哈哈!》(¡Felicidad! ¡Ja,ja,ja!,1974);长篇小说《胡里乌斯的世界》(Un mundo para Julius,1970)、《马丁·罗马纳的夸张生活》(La vida exagerada de Martín Romaña,1981)、《四月里别等我》(No me esperen en abril,1990)等。除了小说之外,布里斯·埃切尼克还创作了多部评论文集和回忆录。

布里斯·埃切尼克的叙事文学作品常常让人联想起《堂吉诃德》,其中缘由不是情节的相似,而是基于文字流畅的塞万提斯式的幽默,幽默讽刺中包含对他人的理解、深藏内心的悲伤和对秘鲁历史的感悟。在他的笔下,幽默是悲剧因素和喜剧因素的辩证结合,更是处理现实的一种方法,本来严肃的话题在回忆中再现时便带上了人物调侃的视角。以戏谑的态度对待痛苦主题的第一个尝试就是《胡里乌斯的世界》。

二

在二十世纪七十年代,依然可以感觉到“爆炸”文学对拉美文坛的影响。此时的秘鲁文学在某种程度上真实地再现了秘鲁社会的状况。在实验文学和新土著主义文学继续受到追捧的同时,出现了以变化中的城市——特别是利马等大城市——为故事发生地,聚焦新的社会关系和新的人物的城市新现实主义小说。布里斯·埃切尼克的《胡里乌斯的世界》就是在这样的背景下引起了巨大轰动。

小说叙述了出生于秘鲁上层社会的孩子胡里乌斯人生第一个十年的成长经历。小说一开头就交代出胡里乌斯的生存空间由两部分组成:一是上层社会的家庭,一是社会下层人的世界。小说通过记述小主人公在这两个不同的世界中的生活体验,展现了对成人世界抱有种种美好想法的童心是如何渐渐被扭曲,而最终陷入失望孤独的空洞之中。胡里乌斯渴望关爱,但他在家庭中的情感生活却颇多坎坷:父亲在他不到两岁的时候就去世了;母亲沉湎于个人享受消遣而对儿子的照顾和教育多有疏忽;两个哥哥瞧不起并排斥他;面对他单纯的天性继父却采取了欺骗和虚伪的手段;唯一对他呵护有加的姐姐在他不到五岁的时候就离开了人世。

小胡里乌斯是在家中佣人们的关爱下成长起来的。这一切使他在他所属的阶级中渐渐边缘化。他从情感上认同生活在下层的人们,并更乐于接受他们的价值观,但可悲的是在这个世界,他也不能完全融入其中。与下层人的情感认同并不能改变在他内心根深蒂固的阶级意识,相反地,他们平庸的生活在他的心灵深处留下了记忆的创伤。在下层人的世界中,胡里乌斯同样是一个边缘人物。成人世界在胡里乌斯的心中植入无数的矛盾。在扑朔迷离的现实中,他的童心从迷惑走向迷失;在理想与现实的强烈反差面前,童年的伊甸园不堪一击。

小说结尾时,胡里乌斯幼年时的奶妈维尔玛重归胡里乌斯的世界,而正是这个“回归”给了他致命的打击。维尔玛在幼年的胡里乌斯心里占有重要的位置,但却在他四岁时突然离开并从此音信杳无,这成为胡里乌斯的童年挥之不去的阴影。十一岁生日那天,这一疑团在儿时厨娘的一席话中解开:他当作母亲尊重的奶妈在被长兄强暴之后被继父赶出家门,之后为生活所迫沦落风尘。胡里乌斯童年仅剩的希望骤然破灭,他也从此告别童真年代而踏上成年世界的痛苦征途。作者于开篇引用的德国民谚“胡安小时候没有学会的东西,长大了也永远不会”仿佛一语成谶。在萨拉维利大街的宫殿般的大房子里的那个天真活泼的孩子不见了,取而代之的是一个纠缠于种种悖论与疑问之中、徘徊于童年幻想和真实生活之间的痛苦的身影。

三

《胡里乌斯的世界》通过琳琅满目的人物,展现了在传统价值观面临危机的利马社会的人情百态。在新的社会经济结构中,所有的人,无论是成年人,还是未成年人,无论是上层社会的人,还是中产阶级,抑或社会底层的人们,无论是否对正在发生的变化有所觉察,都必须主动或被动,甚至不知不觉地重新找到自己的位置。继父胡安·卢卡斯和姑父胡安·拉斯塔里亚奉行不同程度的投机主义精神来面对时代的变化,母亲苏珊和姑母苏珊娜以屈从妥协的态度来对抗生命的流逝,而管家卡洛斯和塞尔索、奶妈维尔玛、厨娘妮尔达、普罗塞尔皮娜女士等一众人等则无所谓时代何去何从,只是盲目地在生活中挣扎。除去这些态度之外,还有另一种态度,即胡里乌斯的态度。对于时代变革和岁月变迁,作者选择的中心感受者恰恰是胡里乌斯,一个单纯、却充满矛盾的孩童,这是小说所呈现的现实的残酷之处,也是小说叙事的说服力之所在。孩童时期是每个人成长过程中必经的阶段。这种共同的经历使共情机制的建立变得自然而然。亚当·斯密在《道德情操论》中提到的同情、怜悯等情感产生的先决条件是将自己想象成别人,并认同别人的遭遇这一过程,在这里全然不涉及。当我们对别人的感受没有直接经验时,除了想象,是无法知道他的感受的。然而,胡里乌斯忍受的所有痛苦,却似乎都能让人感同身受,我们似乎已经进入了他的躯体,也抑或他就在我们的心里,在一定程度上我们同他像是一个人。“胡里乌斯是我,也可能是你。”

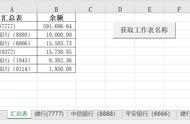

也正是这一选择,彰显了作品成长小说的特点。成长小说是在启蒙运动时期形成于德国的一种以年轻主人公的成长经历作为主题的小说形式,其核心是涵盖个体发展、理性构建和民族性格铸造的教化概念。歌德的《威廉·麦斯特的学习时代》(Wilhelm Meisters Lehrjahre)被认为是最早的成长小说。其他具有代表性的作品还有古斯塔夫·弗赖塔格(Gustav Freytag, 1816-1895)的《借方和贷方》(Soll und Haben, 1855)、查尔斯·狄更斯的《大卫·科波菲尔》(1849)等。但与传统成长小说不同的是,布里斯·埃切尼克融入了感伤小说的情感基调,以幽默的口吻讲述“反英雄式”的主人公胡里乌斯的经历。他没有沉浸在对过去的美好回忆中,而是用“悲伤一夜”结束了胡里乌斯的童年,以此无情地撕去了现实世界的温情脉脉的假面具。“终于,可以呼吸了。他感到如释重负,……”(《胡里乌斯的世界》,454页)毕竟,只有卸下幻想的重负,在面对未知的前路时,我们才能轻装上阵。

由此可见,作者所追求的并非早期感伤小说把同情认同变成一种能驱动社会改革的情感政治的设想,而是仿佛追忆往事的普鲁斯特,站在时间的这一端,以揶揄和批评的眼光重温那些年、那些人和那些事。回忆和感伤不是目的,而是一种表达方式,类似于行路人偶尔停下匆匆的脚步,回首向来处投去一瞥和发出一声轻叹。在拉丁美洲,自十九世纪后期开始,随着工业资本主义和城市的发展,社会逐渐进入转型期,这一变化不免引起人们对旧有的经济结构和社会结构的感伤性怀念。从这个意义上说,小说体现了布里斯·埃切尼克强烈的历史意识和对时代的敏锐观察力,正如他自己所说:“我是秘鲁社会的‘观察员’,我是个不受欢迎的家伙,我从未能和我的同胞们对话,他们常常嘲笑我,好像我说着别国的语言,但是我依然去我常去的地方,还去那些咖啡馆,还去那些酒吧,就这样聆听在我周围展开的谈话,那些熟悉的腔调,真是棒极了……”

时下很流行阿尔弗雷德·阿德勒的一句话:“幸运的人,一生都被童年治愈;不幸的人,一生都在治愈童年。”这也许可以为布里斯·埃切尼克自封的“秘鲁社会的观察员”这一身份做注解。距离布里斯·埃切尼克写下胡里乌斯的故事已经过去了半个多世纪,然而,在故事之外,胡里乌斯似乎换了无数张脸,利马也似乎改了无数次经度和纬度,上演着类似的故事。无论是生活在哪个年代的孩童,都有自己的心事;无论生活在哪个年代的成年人,都依然会回望记忆中的那个年少的自己。只是,再见时,模样是否还看得清楚?还是同胡里乌斯一样,看见的只有一个小小的背影:“只见他背对着站在那儿,对着什么发呆……”(《胡里乌斯的世界》,第3页)

,