关注 ,让诗歌点亮生活

2013年9月江苏文艺出版社推出了《多多四十年诗选》,极其巧合的是,同一年10月,作家出版社“标准诗丛”第一辑也推出了多多四十年诗选《诺言:多多集1972—2012》。这印证了多多这位“中国当代最优秀的抒情诗人之一”和“中国为数不多的现代诗歌的探索者之一”以及“天才型诗人”且“一直保持着强劲不息的创造力”的重要性。

“自七十年代初期至今,多多在诗艺上孤独而不倦的探索,一直激励着和影响着许多同时代的诗人。他通过对于痛苦的认知,对于个体生命的内省,展示了人类生存的困境;他以近乎疯狂的对文化和语言的挑战,丰富了中国当代诗歌的内涵和表现力。”无论是作为出版行为还是多多的个人诗歌写作总结,这两本诗选的先后推出已经不再是单纯的“个案”和“巧合”,而是文学史时间和认知链条中中国当代诗歌的正典定位和历史化过程。

一、选本文化的独特诗歌史叙事方式

我们在整体性视野中越来越清晰地看到了选本文化中以个体自选集为主体的独特的诗歌史叙事方式,也让我们重新聚焦“80年代”以及“第三代”诗歌的话题。而且,中国当代诗歌史叙事和定位并不单是出版和诗人内部的事情,已然越来越显豁地需要置放在“世界诗歌”的话语场中才显得更具说服力。

随着近年来“凤凰诗库”“标准诗丛”“雅众诗丛”“中国好诗”“磨铁读诗会”“常青藤诗丛”“天星诗库”等出版计划陆续推出的系列诗人自选集——比如《未来的记忆——王家新四十年诗选》《傍晚降雨:吕德安四十年诗选(1979—2019)》《于坚诗集》《我们的人生:柏桦诗文自选集(1981—2021)》《夏天还很远:柏桦抒情诗集1981—2019》《祝福少女们》(杨黎四十年精选诗集)《小安的诗》《四十年精美散文诗选》(耿林莽)《藏地诗篇》(藏地诗人张子选40年首部诗选集)等相继问世,不难看出“四十年诗选”实则并不局限于固化的年代和数字,而是因人而异的写作起点和阶段性的历史化范畴。

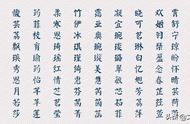

以此为基点,我们看到了诸多类似的具有“年代感”和总结性的诗歌自选集的面世,比如《兀鹰飞过城市:宋琳诗选(1982—2019)》《长江水:杨健诗抄1993—2020》《我身上的海:朱朱诗选》《新骑手与马:车前子诗选集1978—2016》《尚仲敏诗选》《岛屿边缘:陈黎跨世纪诗选(1974—2017)》《去来:树才诗选》《落花乱:代薇诗选》《给你的信:诗选1996—2013》(杨子)《蒙尘的镜子——卢卫平诗选(1985—2020)》《那个人:马非诗选(1991—2020)》《未完成:长诗选1994—2019》(安琪)。此外,还有“标准诗丛”推出的于坚(1982—2012)、王家新(1990—2013)、多多(1972—2012)、西川(1985—2012)、欧阳江河(1983—2012)、杨炼(1982—2014)、韩东(1982—2014)、雷平阳(1996—2014)、翟永明(1983—2014)、臧棣(1991—2014)、王小妮(1988—2015)、芒克(1971—2010)、汤养宗(1984—2015)、伊沙(1988—2015)、李亚伟(1984—2015),以及“中国好诗”推出的郑玲、陈超、王小妮、张新泉、大解、商震、李琦、娜夜、潘洗尘、刘立云、汤养宗、叶舟、梁晓明、沈苇、雷平阳、张执浩、臧棣、胡弦、龚学敏、沈浩波,还有“常青藤诗丛”推出的王小妮、徐敬亚、宋琳、海子、骆一禾、戈麦、吕贵品、郭力家、李少君、包临轩、苏历铭、臧棣、西渡、洪烛,以及“闻一多诗歌奖获奖诗人丛书”推出的马新朝、刘立云、胡弦、田禾、高凯、潇潇、简明、潘维、李寒、毛子等诗人的诗歌作品集。

我们在整体性视野中越来越清晰地看到了选本文化中以个体自选集为主体的独特的诗歌史叙事方式,也让我们重新聚焦“80年代”以及“第三代”诗歌的话题。这些诗人自选集代表了20世纪80年代以降以“50后”为代表而以“60后”(包括“第三代诗人”)为主体的中国当代诗歌的个人风格、总体面貌和整体生态,代表了与上世纪80年代诗歌(“朦胧诗”“第三代诗歌”)、90年代诗歌结合得更为紧密的历史叙事和动因机制,也为我们总体性认识“四十年”间的诗歌场域提供了历史化甚至正典化的重要切口。比如《未来的记忆——王家新四十年诗选》如此评价王家新的写作:“他不仅参与创造,还身体力行地见证了90年代丰富的诗歌精神,并且与这个时代最优秀的写作者一起,创造了汉语诗歌史上最值得怀念、文本最具价值的时期之一。”该书勒口处还引有吴晓东教授的评价,认为其全部写作可以视为“中国当代诗歌的启示录”。这些带有年代致敬、个人总结和历史物证式意味的诗人自选集具有明确的历史定位效果,在目前已经推出的诗人自选集中出现的最多的关键词是“80年代”和“第三代”,比如杨黎四十年诗选《祝福少女们》着意强调了杨黎作为“第三代诗歌领军人物”“第三代诗歌运动代表人物”和“废话写作”理论阐述者和实践者的重要性。《傍晚降雨:吕德安四十年诗选(1979—2019)》也强调吕德安是“第三代诗歌代表诗人”,《兀鹰飞过城市:宋琳诗选(1982—2019)》同样在封面强调“宋琳是当代城市诗最早的开拓者,第三代诗人的重要代表”,《新骑手与马:车前子诗选集1978—2016》的封底也特意强化了车前子在80年代的诗歌代表作《三原色》。

值得注意的是这些自选集的推荐人和推荐语大多出自“50后”和“60后”诗人——即同代人之手,比如韩东、于坚、柏桦、王家新、朱大可等等,而他们对相关同代诗人的评价更大程度地带有“历史定论”的倾向和阅读史效果,比如“杨黎的诗歌写作是不能以‘常理’度量的。他始终位于诗歌写作的前沿,顽固而不妥协,境遇堪忧但一如既往,其勇气和坚持使其成为诗歌圣徒式的存在”(韩东语)。李商雨在《我们的人生:柏桦诗文自选集》的长篇序文中于百年诗歌史的维度下,强调柏桦着意于审美现代性的重要性:“柏桦精致的诗歌和他对审美现代性的追求,放在中国新诗史里,差异性尤其明显。因为百年来的新诗,从未有过纯粹美学革命的胜利,没有审美现代性的胜利,当然也没有审美现代性在新诗写作中的合法地位。”(《精致的诗、“轻”之美与审美现代性的追求》)

显然,中国当代诗歌史叙事和定位并不单是出版和诗人内部的事情,而是越来越显豁地需要置放在“世界诗歌”的话语场中才显得更具说服力。德国汉学家顾彬(Wolfgang Kubin)以及哈佛大学东亚语言文明系讲座教授王德威,已将柏桦四十年诗文自选集的评价提升到了“世界视野”。王德威认为,“柏桦的诗歌是中国当代最好的诗歌之一,精妙并扣人心弦”;而顾彬则从诗歌“真实”表达的层面把柏桦提高到里尔克的高度:“作为日常生活的诗人,柏桦像宋朝的大诗人一样,到处可以找到诗歌。他追踪细微事物,在我们眼中,即低声歌唱——一种说出好诗的声音就是:真实。真实就是不说谎不出卖,诗歌同样。这样的真实,历经寂静的艰难岁月得以被识得与表达,里尔克是这种诚实写作的典范,柏桦同样是。”

二、“当代写作”和选本文化的历史化焦虑

一代人有一代人的生活,一代人有一代人的诗歌圭臬,对于身处“当代时间”中的写作者来说不可避免地怀有历史化和正典化的焦虑,这是阅读伦理、历史惯性和时间法则使然。“五四”时代新文学的历史化和经典化基本都是由那代人自己完成的,新诗发展短短十余年时间,进入20世纪30年代以后竟已有成为“古董”之嫌,这不能不使“当代写作”和选本文化带有历史化的焦虑感。

如果以“四十年”或接近“四十年”为基准,那么进入这一文学史视野的诗人主体基本限定在出生于20世纪50年代和60年代的诗人,他们的写作行为也基本是从70年代后期、80年代初期开始一直延续至今。质言之,中国当代先锋诗歌的发展也恰恰在这一时期真正拉开了帷幕,而整个80年代也成为此后不断被热议和追慕的诗歌的“黄金年代”,一个几乎不可复制的“理想主义”和“怀疑主义”并置甚至交融的时代。这是现代诗写作“合法性”和经典化的内在推动,随着“写作时间”和“认知历史”的拉长,包括“50后”“60后”这两代人的写作面貌已经越来越趋于清晰,获得诗选共识度和选家认可的诗人也大体趋于稳定。这些诗人自选集让我们重新面对了历史、传统、先锋和诗歌运动、“80年代”以及“第三代”与当下甚至未来之间的复杂关联。

在写于1989年冬天的一篇文章中,韩东给当时的“第三代”进行了塑像和总结。“每一代人都有自己的英雄梦,他们不仅是某种人,还要成为某种人。这个‘新人’(英雄)的目标是精神生活的需要。或者说,只有重塑英雄形象(或重新考虑)一代人的生活才是可能的。最伟大的艺术家从来就是这样的一些先知:他们预先设计了英雄的形象,使新时代的精神内容得以具体化。”(《第二次背叛:第三代诗歌运动中的个人及倾向》)放眼整个80年代,几乎每一个诗人都试图确立独一无二的“语言英雄”“文化英雄”乃至“社会英雄”的角色,比如丁当的“英雄梦”、于小韦的“视觉”、吕德安的“家园”、于坚的“史诗”、翟永明的“新女性”、张枣的“传统”、小海的“才能”、杨黎的“实验”、海子的“行动”、骆一禾的“大诗”……当然,如果我们要对80年代以及“第三代”的诗人风格、诗歌流变、整体生态、美学风貌及其对应的社会现实和文化语境做出一番深入考察和重新评估的话,其难度系数可以想见。但是值得强调的一点是诗歌界的“造势冲动”“政治意识”“弑父情结”“运动化思维”至今一直存在,比如纯诗与非(不)纯诗、抒情与叙事(戏剧化)、口语与非口语、经验与超验、介入与疏离、个人与整体、知识分子写作和民间写作等。“朦胧诗”与“第三代诗歌”一定程度上就是这种二元对立思维和非常规对话的产物。

“年轻一代诗人对‘朦胧诗’的‘反动’,只不过是他们自己作为一种新的亚文化精神得以确定的契机。他们之所以选择‘朦胧诗’,乃是因为‘朦胧诗’作为过去时代诗歌精神最后的代表,更天才,更艺术,也更勇敢地表现了他们自己时代的精神。”(于坚)1986年,在《诗刊》社第6届“青春诗会”举办期间,于坚和韩东展开了数次长谈,而谈话更多集中于“朦胧诗”。就客观事实而言,就“第三代”诗歌运动和其时诗人的集体历史焦虑症来说,“对立诗学”构成了一个极其重要的维度和动力机制。与此同时,还存在另一个诗歌史叙事的悖论逻辑。很多批评家和文学史叙事更乐于将“朦胧诗”与此后的“第三代”进行比照并且对后者往往持批判的态度。“朦胧诗人”是不会被历史遗忘的,但他们的不被遗忘不应该是以否定、牺牲和打击“第三代”为前提和代价,当然“第三代”诗歌的构成是极其复杂的,是需要深入辨析和甄别的。而无论是作为运动的“第三代”还是作为写作个体和文本事实的“第三代”,它们都在泥沙俱下和甚嚣尘上的同时创造了新的可能,提供了新的契机,制造了新的秩序,同时在“断裂心理”“对抗意识”的驱动下制造了同样多的破坏、限制、危险、混乱和无序。这无论是在20世纪80年代还是21世纪的今天都是值得重新检视和反思的。具体到一个诗人在不同时期的写作,其差异也是明显的,这都需要写作者具备自我认知和时时调校的能力。

一代人有一代人的生活,一代人有一代人的诗歌圭臬,而对于身处“当代时间”中的写作者来说不可避免地怀有历史化和正典化的焦虑,这是阅读伦理、历史惯性和时间法则使然。如果视线再继续拉伸得远些,“五四”时期新文学的历史化和经典化基本都是由那代人自己完成的。早在20世纪30年代初期,刘半农就道出了一代人迫近的历史沧桑感,而这种沧桑也仅仅是新诗发展短短十余年时间所造成的,而十年前的新诗在30年代竟已成为“古董”了,这不能不使“当代写作”和选本文化带有历史化的焦虑感。

面对“前代”诗人,很多“后来者”在处理这一焦虑化冲动时延续了运动化的惯性心理,即不满于“前代”和“过往”而急于改弦更张、标新立异,在每一首诗上都急于贴上“最新制造”的标签,比如当年的“第三代”以及此后的诗歌运动尾声的“70后”“80后”都是如此。“70后”“80后”这两代人的“影响的焦虑”从相邻性的角度以及诗歌史构造看更多来自于“60后”和“第三代”所带来的整体压迫感。时至今日,“60后”的写作不仅仍在有效地持续而且还一直处于思想和诗学的双重活跃期,每过一段时间他们都会贡献出重要的诗歌文本——比如韩东2021年推出的诗集《奇迹》被有的论者认为是2021年最重要的新诗集之一,而有效性和活力前提下的“持续性写作”是非常难得的。

三、诗选不单是美学标准,也是历史标准

诗选不单是美学标准,还是历史标准。以自选集为代表的诗歌选本是通过自我总结的“物化”形式来抵达“历史化”“象征化”乃至“正典化”的过程,从时间序列和诗歌史的“文学事件”的角度来看,这些关于个人写作历史化的诗歌选本已不再是单纯的“个体行为”,已然成为了“历史话语”的一部分。

值得注意的是这些个人选本基本都是由诗人自己选定的——而没有受到其他选家的眼光和趣味的影响,这体现了对个人写作和同时代人诗歌史的双重定位效果。这一自主化的编选行为如果从诗歌的发生机制和动力学来看,个人的综合性的具有长时间跨度的诗歌选本直接参与了复杂的中国诗歌现场以及当代诗歌文化和历史叙事。从时间序列和诗歌史的“文学事件”的角度来看,这些关于个人写作历史化的诗歌选本不再是单纯的“个体行为”,而是已然成为了“历史话语”的一部分,它们既是有力的物证又是丰富的精神象征。

以自选集为代表的诗歌选本是通过自我总结的“物化”形式来抵达“历史化”“象征化”乃至“正典化”的过程,“用两个月的时间,每天费时至少四小时,来编订这本我写的抒情诗集,回头想,我自己也觉得匪夷所思,但偏偏就花了这么长的时间。这是一种修订强迫症吗?或是为了追求一种乌托邦的完美?古语说:世界就是一本书。所以为了一本书的尽善尽美,无论如何努力都是值得的。”(柏桦)但是,任何一个阅读者、评论者和编选者都必然带有不可规避的局限,不可能存在着终极意义上的一代人的“诗歌总集”,这当然不是诗人数量和文本产量层面的,而是在显豁的精神现象学和整体历史诗学的层面而言的。“整体而言,这是一部有明显的主观倾向的选本,以现在的理解对待了各时段作品本身的完成度,避免个人怀旧、写作动机的特殊性,以及被评论征引过的影响,早期诗也没有作为单独的部分收录。”(朱朱《我身上的海:朱朱诗选·编选说明》)

当我们从比较阅读的视野出发,我们还会由诗人自选集引申出中国诗人在“世界诗歌”格局中的位置,这让我想到了谢默斯·希尼的三十年自选集《开垦地:诗选1966—1996》。他给出了诗学启示录般的对话效果,即三十年并非是线性的单纯时间和文本的累积、增厚,而是在诗学、社会学以及知识分子思想学的综合维度呈现出了整体性的历史效果和文本价值。这是一个“终极写作者”的诗歌海洋和岛屿,它们如此开阔、深邃、复杂而又令人惊叹,“这些作品涵盖了诗人30年写作生涯,呈现了诗人写作的整体风貌以及诗人多年来情感、风格和特色的变化。这里有优美的、田园式的抒情诗,也有许多蕴含普通却又神秘之爱的诗篇,还有一些发掘自身、自我投射的作品。它们也探索恐惧和暴力的主题,揭示一个‘邻里相*’的爱尔兰,一个受历史和残酷的宗派主义威胁的世界。这些作品充分体现了希尼所遵奉的诗歌定义,既‘忠实于外部现实的冲击’,又保持着‘对诗人生命内部规律的敏感’,在希尼手中,万物的样貌都发生了根本变化,一个拼字板、一个秋千、一个风筝,无数小小的瞬间,都变成了既是现实又是飞升的令人沉醉的神话。这部自选集是一种必需——一种深入万物根源的方法。”(该书封底)。如果以希尼的三十年诗歌自选集作为一个历史标准,那么中国的当代诗人做出了怎样的文本实践和思想拓殖?

既然时代总是由“个体”和“碎片”构成的,那么我们还必须从“同时代人”的角度出发来考察诗歌文本的内外互动关系,在差异性的文本中寻找一些精神特质和谱系链条上的诗学属性和历史关联。

《兀鹰飞过城市:宋琳诗选(1982—2019)》中特意收录了宋琳在2019年夏天为一代人的四十年所写的一首诗《致同代人》,这带有同代人的精神履历、共同命运和时间档案的意味:“一切都是前定,没有哪样东西/属于偶然,没有哪个人孤立。/当史蒂文斯感叹‘同时出现,/同时消失的蜜’,我知道他指的是同代人。/了不起的事情!不可替代的天命!/是神功,使那元素中的元素/构成我们最基本的质地。”在“同时代人”的视野之下,我们会看到在时代的水平面上不同诗人所做出的举动和选择以及背后的动因和驱动机制,看到这些诗人的选择在“当代”以及更长时间段的“未来”是否具有应有的活力和效力。我们必须注意到,时代对诗人的选择比例和淘汰率都是非常惊人的。吉奥乔·阿甘本在《何谓同时代人?》中开篇追问的就是“我们与谁以及与什么事物同属一个时代”。那么,如果将这一问题进一步具体化,我们必须追问的是在“同时代”“同时代性”的视野下一个诗人如何能够与其他的同时代诗人区别开来?

四、对语言和精神的双重敬畏

从整体性和未来时间来看,一个时代也只是一瞬,但就是这一瞬间却是与每个人乃至群体、阶层和民族发生密切而复杂的关联。任何一代人的写作成长史都是利弊同在、好坏参半,而新的一代也并非意味着精神和文学意义上的进化论。

我们期待的并不是一个代际或世代出现了多少诗人,而是要看到底生产出了多少具有绝对重要性和区别度的标志性诗人和文本。这些诗人我们可以称之为“终极诗人”或“诗人中的诗人”,比如杜甫,比如德里克·沃尔科特。也就是从当代性和未来性的两个视角出发,诗歌史所寻找的正是这些少之又少的总体性诗人。那么,我们可以追问的是在“四十年”的时间范畴和历史范畴的语境下,中国的总体性诗人已经出现了吗?他(们)是谁?“60后”这代人是否已经形成了属于自己的“小传统”?此外,还有一个更为重要的又绝对不可预测的标准,这个就是“未来性”,亦即一代人中到底有谁最终能够跨越时间和空间的囿限而抵达未来时空和未来读者。

我们只能从“当代”和“历史”的法则出发尽可能地面对个体和一代人的写作提出问题,而我们很难去解决问题,尤其是面对诗歌写作这样一个巨大难题和庞然大物的时候。在寻找或显或隐的同时代人的时候,我们习惯于整体和共性面影的雕琢,却往往忽视了那些不流世俗、不拘一格、不合时宜的“转身”而去的个体、自我放逐者、狂狷者和匿名者。认同就必然会削去否定性的一面,反之亦然。我们在强化包括“50后”和“60后”在内的同时代人的特点和差异性的同时也总会不由自主地割裂与其他代际的内在关联和隐秘的共时性结构。从整体性和未来时间来看,一个时代也只是一瞬,但就是这一瞬间却是与每个人乃至群体、阶层和民族发生密切而复杂的关联。任何一代人的写作成长史都是利弊同在、好坏参半,而新的一代也并非意味着精神和文学意义上的进化论。就如我们熟知的“后来居上”和“未老先衰”往往同时出现,有多少亮光就必然会有多少阴影。对于“新诗”“现代诗”和“当代诗人”而言最大的挑战必然是时间所带来的“未完成性”。这不只是与个体时间、命运遭际、现实渊薮和历史法则有关,也与汉语写作变动不居的当代性有关。

格外需要注意的是,“个体诗学”的强调至今已经有四十年的时间,其意义、重要性无需多讲,但今天我们看到的越来越碎片化和自主化的“个体写作”却指向了一个悖论,即每一个个体之间呈现了彼此抵消的现象,个体写作并没有本质的区别,而是整体沦陷于个人伦理、日常经验以及小技巧的泥淖之中。较之“80年代”和“第三代”,当下一部分诗人所缺乏的正是对语言和精神的双重敬畏。

实际上任何一代人都不可能存在着能够规约和大而化之的“统一美学”。当以终极意义和历史性、未来性来衡量诗人品质的时候,我们必然如此发问:当代汉语诗人的“杜甫”或“李白”在哪里?也许,他们就在我们身边,就在同时代人当中,也许这一切犹未可知。

来源:文艺报

编辑:王傲霏, 二审:曼曼, 终审:金石开

,