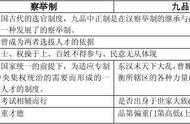

科举作为古代最为重要的人才选拔机制,虽然早在南北朝时期已经出现萌芽,后又经过隋朝发展,但真正大规模的应用,却是在唐朝。不过,虽然同为科举,但相较于已经较为完善的宋朝和发展至顶峰的明清,唐朝的科举制度虽然还不够完善,却有着自己的独特之处。

科举制度,一般认为萌芽于南北朝的九流常选,定型于隋朝的进士科,后经唐朝初期的发展完善,自唐朝中期以后逐渐发展至巅峰。唐朝立国之初,由于官员缺口太大,官员任命通常较为粗暴,但随着统治的稳定,科举制开始逐渐成为主流。

唐朝的科举分为两种,即常举和制举。所谓常举,便是“常贡之科”,也就是我们通常所指的科举考试,时间和科目较为固定;制举又称制科、大科、特科,是皇帝为选拔特殊人才而临时设置的考试,科目不定、时间不定,属于特殊选拔考试。

相较于后世,唐朝的科举考试科目极多,其中最为主要的有六科,即秀才科、进士科、明经科、明法科、明字科和明算科,统称为六科。例如《大唐新语·厘革》中便记载“隋炀帝改置明(经)、进(士)二科。国家因隋制,增置秀才、明法、明字、明算,并前为六科。”

1.秀才科。《新唐书·选举志》等典籍皆将秀才科列为常选科目之首,主要考察国家大政方针,《唐六典》记载,“其秀才,试方略策五条”。由于考试极难,经常也难以录取一人,以至于报考人数越来越少,最终在唐高宗时废止。整个唐朝,一共也就29名秀才,其中李渊钦点6人,李世民钦点22人,李治钦点1人。

2.进士科。进士科是唐朝最为重要的科目,考试难度仅次于秀才科,尤其是唐高宗废止秀才科后,进士科越显尊贵,虽然录取率只有百分之一、二,但报考人数却不断增多。考试内容主要有三部分,一是“帖经”,有点类似于现代的默写、填空题,主要考察对经书的熟悉程度;二是“杂文”,类似于作文题,主要考察诗、赋等题材的写作水平;三是“策问”,通常为时务策五道,考察对国家政策的了解和时政事务的对策。