水霉病爆发的时间主要集中在水温为13~18℃的冬春季节,有两个时期要特别注意一是华南地区的冬季低温天气时期,二是北方地区的初春融冰期,在这个时间段内,鱼类水霉病发病率高,感染速度快,常常造成大面积的减产。华南地区立春后发生“倒春寒”天气,也经常出现水霉病大量发生的情况。要特别注意气泡病、寄生虫病、细菌病、病毒病、水质问题会引起的鱼体表受伤,以及拉网、分筛、抢食过猛等其它各种原因造成的机械损伤,如果处理不妥当,都可能引起水霉菌继发感染,发生水霉病。

养殖中水霉病治疗

禁药:水产养殖用药首先绕不开的便是孔雀石绿,这种曾将大放异彩的药物,早在2002年就因存在免疫抑制、致癌、致畸、致突变、高残留等毒副作用被我国农业部禁用。在这里给大家介绍一下“孔雀石绿鱼”的特点,鱼体表颜色呈浅蓝色,有些经浓度较大孔雀石绿溶液浸泡过的鱼,甚至会呈青草绿色,通过观察鱼鳍、鱼鳃可以辨别。一般情况下,正常的鱼鳍呈青色,鱼鳃是鲜红色且不会附有脏物,但孔雀石绿溶液浸泡过的,鱼鳍根部呈蓝绿色,鱼鳃因失血过多而发白,或因出血而带有瘀血,呈紫红色。

氯化钠、福尔马林、过氧化氢、臭氧等被用于防治水霉病,但氯化钠使用浓度太高,无法用于池塘泼洒;福尔马林对操作人员的危害较大且对环境会造成不利影响;过氧化氢使用成本较高;臭氧也需要相应的制备装置,使用和储运都不方便。

有学者对高锰酸钾、三氯异氰尿酸、苯扎溴铵、甲醛、聚维酮碘、戊二醛等6种水产常用消毒剂对水霉游动孢子及菌丝的体外作用效果后指出:甲醛在18.8mg/L以上时对水霉孢子具有明显的抑制作用,在24 mg/ L质量浓度下浸泡2h以上对水霉菌丝开始有*灭作用,而其它5种消毒剂对水霉孢子和水霉菌丝的抑制浓度远高于实际生产安全浓度。

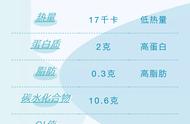

含有效碘质量浓度为1 mg/ L的碘伏对水霉的*菌率超过99%(碘伏对哺乳动物细胞也有一定潜在的毒性)。由于水霉绝大多数存在于淡水中,较高的盐分限制了水霉的分布,因而食盐也成为治疗水霉病的常见化学药物之一,当NaCl质量分数为1%、2%时,水霉生长被显著抑制,而NaCl质量分数大于3%时,水霉则完全不能生长。

水霉病病鱼在池塘边缘停滞

异噻唑啉酮在不低于6.25mg/L,尼泊金乙酯在不低于25mg/L时能够显著减缓水霉菌丝的生长速率,两者对水霉菌抑制作用表现为协同效应。异噻唑啉酮、尼泊金乙酯分别在1.5和6.3mg/L时对水霉孢子起到良好的抑制作用。

近年来,由多种微生物复合而成的微生态制剂在水产养殖动物病害防治中越来越受到重视,并发挥着调节养殖环境,控制病害的作用。在黄颡鱼卵孵化水中,当有效微生物制剂浓度增至8μl/ L时,水霉病的发生率为5.82%;当有效微生物制剂浓度增至16μl/L时再加入50μl/ L重氢硫酸盐后,可极显著地抑制水霉病的发生,水霉病的发生率几乎为0。

有效微生物制剂及其增效剂能有效控制水霉病的发生原因主要有:

一是能保持水体益生菌种群数量,稳定水体pH值,补充微量元素;

二是有效微生物制剂抑制了水体水霉的生长繁殖,使鱼种在池塘中体质尽快恢复,伤口尽快愈合。

应用臭氧配合复合光合细菌处理高密度虹鳟养殖水体,结果表明,时隔4d用臭氧处理1次水体,次日投放5%复合光合细菌可有效治疗水霉病,而时隔1周用臭氧处理1次水体,次日投放1%复合光合细菌可有效预防水霉病的发生。

因此,在水产养殖中,合理使用复合微生态制剂拌饵投喂和定期净化水质对水产养殖业的经济效益和生态效益将会产生深远影响。

中草药因具有安全、有效、毒副作用小、无二次污染、不易产生耐药性等特点,也被人们广为关注。五倍子或菖蒲能有效地防治鱼类水霉病的发生,菖蒲结合化学消毒剂强氯精能有效治疗尼罗罗非鱼(Oreochromis nilotic-us)水霉病。有专家用中草药对患水霉病大鲵(Andriasdavidianus)进行治疗,结果显示大黄和五倍子两种药液均对水霉菌有较好的抑制作用,当大黄质量浓度为0.4 g/ L(即用量为大黄干品400 g/m3水体)时,对水霉菌有最佳的治疗效果。

用电子天平称取大黄、苦参、五倍子各5g,分别放入500mL烧杯中,按照中草药和水1∶70的比例,分别加入蒸馏水350mL,用纱布盖上烧杯口浸泡24h,加热,待水沸腾后,小火熬制45 min,期间不停止搅拌。用纱布将药液滤出,之后抽滤,再加热浓缩,直至剩余20mL,此时药液浓度为2.5mg/mL。稀释原药液至浓度为1.0、0.5、0.3mg/mL。此时制作出的每种药液分别有1.0、0.5、0.3mg/mL三种浓度。将药液进行消毒灭菌。在24℃恒温培养箱中,取0.3mg/mI大黄 1mg/mI苦参 1mg/mI五倍子(药物含量)各1 mI进行混合,对水霉抱子有出色的抑菌效果。此外,黄芩的乙酸乙酯提取物对水霉菌丝的生长也有显著的抑制作用。

鱼卵水霉病