上海复星公益基金会秘书长张翼飞

与跨国公司相比,中国企业的可持续发展过程有着自己的特色。“在公益与可持续发展方面,外企起步更早,中国企业起步晚,但起步晚有后发优势;对西方的企业来说,慈善和社会责任是第一阶段,可持续发展是第二阶段,而中国企业能够直接进入可持续发展阶段”,张翼飞说。

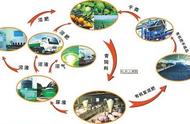

他继而解释,“企业社会责任”最早更多体现在被动式的捐赠上,企业的慈善、公益行为与业务往往是分离的,而可持续发展则更强调企业的主动性,即如何从业务角度切入,从而给环境和社区带来正向收益。比如,如果一家企业一边捐资给环保项目,一边却在排放污水,那他的公益捐赠是没有意义的。企业解决外部性问题的过程中本身就蕴含着大量缩减成本、发现新市场的机会。因此,企业真正应该做的是:在企业和产品的全生命周期中不给环境、社区带来负面影响,甚至创造纯正向价值,并在这个过程中找到赢利点,开创全新市场,这样才能真正可持续。

在这方面,盖茨基金会做出过一个样板。2012年,比尔·盖茨在福布斯美国400富豪慈善峰会上正式提出“催化式慈善”的概念。贫困儿童的疫苗问题,是他做“催化式慈善”的一次实践:他鼓励疫苗厂商为最贫困的国家低价提供疫苗,同时也保证这些国家能够为厂商提供长期、稳定和大量的订单,为企业开拓了新市场。

在中国,这样的创新空间同样广阔。“中国已经到了这个阶段了,公益、可持续发展不应排斥商业,希望有更多企业把解决社会问题作为商业的出发点”,张翼飞说。

这两年,“影响力投资”、“公益创投”这样的概念十分流行,呼应的也是“如何兼顾公益与市场”这个问题。这些概念为企业兼顾商业回报和社会影响提供了路线图:社会问题就是企业的商机所在,从解决社会问题的角度出发,仍有希望找到新的市场空间。

资本市场也越来越重视企业在可持续发展上的作为。眼下,ESG投资逐渐从欧美走向全球,成为国际投资界的主流趋势。在张翼飞看来,ESG评分对于中国企业来说,首先是检验企业发展是否合规的一个公认指标;其次,从市值角度,ESG已经成了市值管理中非常重要的方面。对于需要在海外募资的企业来说,这一点尤其明显。“一旦ESG得分上升,就意味着公司有可能在欧美市场募集更多钱,这里头的互动关系是非常直接的”,张翼飞进而解释,“西方许多家族基金和财团看重企业的社会贡献,不愿意支持一个只是赚钱但对社会和生态环境产生负面影响的企业”。

正在改变的营销生态土壤

从20世纪60年代“可持续发展”的提出再到可持续的社会投资等理念,半个多世纪以来,整个世界的商业土壤都已经改变了。各类公共调查一再确认,企业在可持续发展上的作为,已经越来越明显地影响人们的如下决策:买什么产品?在哪里工作?以及,投资给谁?

作为企业最重要的“选民”,消费者催促着企业迈向可持续发展之路。1972年,罗马俱乐部发表的《增长的极限》在全球引起了很大反响。这本著作的主要观点是,地球将无法容纳社会的发展和人口增长,发展是有极限的。虽然这一观点后来被证明有一些偏颇和错误,但这本书也确实为当时处于物质繁荣“迷梦”中的人敲响了警钟。经济学界对增长极限的讨论,成了 1980年代末期“绿色营销”这一市场营销学分支诞生的背景。

作为营销学专家,蒋青云从营销学的历史出发,解读了可持续发展议题与企业品牌之间的关系:历史上,消费者对环境、社会问题的集中关注始于上世纪60年代。当时,包括可口可乐、麦当劳在内的市场营销典范企业首当其冲遭到了来自民众的挑战。比如,麦当劳的食品包装消耗大量纸张,引来了公众的批评,要求麦当劳为南美热带雨林的减少负责。而可口可乐因含有咖啡因,面临着“损害公众健康”的指责。每隔几年,社会上都会涌起声势巨大的消费者运动,反对一些大企业损害社会整体利益的做法。

复旦大学管理学院教授蒋青云

具体到中国市场的情况,蒋青云认为,中国如今依然处于一个阶层分化和重构的过程,在这个过程中,人人都会面对一个问题:阶层裂变和身份重塑,人们对“身份意识”特别敏感。“身份意识”也成了市场营销的一个重要切口。可持续发展框架内的“体面工作和经济增长”、“性别平等”都属于这一范畴。过去两年,关于“996”的讨论在网上铺天盖地,“女权”和“两性平等”的话题也时常在媒体上引发热议。

从组织自身发展的角度看,如果把企业视为一个机器,“可持续发展”将是未来接通各个企业相关部件的电流。作为企业的利益攸关者,雇员也将会以自己的职业选择来表达的意见。这一点,在国外已经体现地十分明显。

在中国,尚缺企业“可持续发展表现”与“员工满意度”的大规模调查。但一些小规模实证调查证明,新的人力资源市场中,企业可持续发展也正成为一个影响因素。比如,学者吕英对西安的IT和零售企业展开的调查发现,企业可持续发展与员工满意度有正相关关系。

企业想要赢得未来,意味着要赢得“Z世代”。作为新崛起的劳动者和消费者,“Z世代”对可持续发展,有着比前代人更多的关注,也有更敏锐的感知。对他们来说,“可持续发展”不只是一个口号,而是一种渗入细节的生活方式与审美。蒋青云观察到:“‘95后’年轻人有一个显著特征,那就是更容易坚守‘可持续发展’理念,更关注平权。另一方面,他们又对很多东西不那么在乎,比如奢侈品和一切奢华的东西,更注重回归本源和自然的物品”。

在蒋青云看来,ESG对企业实行可持续发展战略有指挥棒的意义。“很多事情在起步的时候,需要一个指挥棒,有一个硬约束来把行为纳入某一条轨道,就像在管理学中,没有一套指标体系,很多事情最后效果都不好”。

具有中国特色的实践:活化“非遗”

环境恶化与资源枯竭,这是50年前人类关注“可持续发展”的最初立足点。随着时间的推移,另一个问题日益浮现——自然资源之外,历史人文资源的失落日趋严重。保护文化遗产,呵护人类文化的多样性,与保护自然资源一样,迫在眉睫。2003年10月17日,联合国教科文组织第32届大会通过了《保护非物质文化遗产公约》。自此,联合国每年在全球范围内评选“非遗”。

中国是世界上拥有“非遗”数量最多的国家。在国内,重新整理、认识传统文化的呼声日益强烈。传承和活化“非遗”在当下显示出独特的现实意义,也是中国企业在践行可持续发展理念时具有中国特色的一项。

这里就需要谈论一个问题:面对行将消失的传统文化与技艺,到底怎么做,才算得上“活化”?法国历史学家莫里斯·哈布瓦赫的“现在中心观”对21世纪的文化遗产保护观影响很大。在哈布瓦赫看来,历史记忆基于当下的现实生活生产出来的,经典史学所依据的文物史料虽然非常完整,但其疏离于当下的生活,本质上是虚弱的。由此而论,如果我们仅仅将“非遗”视为一种“文物史料”,仅仅让它们陈列于橱窗,这项技艺依然没有未来,距离真正的“活化”很远。真正的“活化”,应该是让它们在当下生活中重新具有意义,存活在从过去到未来的连续关系之中。

在目前的市场上,从“非遗”技艺到电影、书籍等文化产品的市场链路是贯通的,但将“非遗”融入生活用具的链路,却没有被打通。起承文化联合创始人周新要做的,就是让“非遗”重回现代人的生活。他的理解是:“文化之所以具有活力,是因为它与一群人的审美喜好与生活方式相关,如果没有这一点作为支撑,文化不可能长久存在”。

怎样才算是“融入生活”?周新说:将“非遗”转化为日常生活的用具,而不是悬浮于生活之上的“艺术品”。比如,一把折扇,是否能做到让人们经常带在身边使用?比如,云锦和羌绣是否能够出现在我们日常出门所带的包上?要做到这一点,看上去容易,其实很难。“活化”非遗不是将过去的东西拼贴到现在的用具之上,而是要找到“非遗”基因与现代文化的连接点,唤起人对历史连续性的想象。这意味着在精准保留传统文化基因的基础上,对它做功能和美学上的改变。

在“非遗”保护和活化上,周新介入很早。2012年,他参与发起公益项目 “稀捍行动”。2017年,在“稀捍行动”的基础上,周新参与创建了起承文化。5年间,起承文化已经在非遗文化领域储备了46项手工艺,开发了超过1000个再创非遗IP版权,和超过300家国内外品牌有过合作。