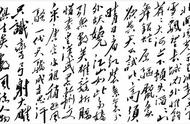

纪录片《书坛巨擘王了望》剧照

一1996年夏,在我主编《甘谷县志》期间,一位老先生给我介绍了一篇古人回忆甘谷美景的文章。文曰:

乙丑正月,余八十矣。当条风初布,勾萌欲达,缅想当亭路上,此际烟抹山腰,日临茅户,河畔杨柳摇金,崖边红杏吐艳,桃与李亦争相喷蕊。似此春色,民拾甚夥,不令仓庚先叫破春云也。四民为东君卖弄出无限精神。觉朱圉山前,气色不减江春。此等好景,徒使耕夫牧竖,相亡于土膏发动间,不亦可惜乎!

余往年必跨蹇过之。或有消息初逗处,如隔山望美人,虽姿态未分明,而若掩若映,色笑固已嫣然,必须延伫数刻而后去。至过此换景处,延伫亦复如此。渐下永宁,则芳丛零 乱,其含吐之致,焕然倍蓰,灿若云蒸绮射,更不教人疾直驱矣。自今忆之, 不过一时之微兴耳,非与造物争大福也。乃造物者固以余为此拘拘,了不使余复游目矣,何造化之不仁哉!为之伏枕一慨。[1]

自然清丽的文字,喷薄汹涌的才情,让人简直不敢相信这是一位八旬老翁的作品。从此,我知道距甘谷不远的陇西,还有这样一位叫王了望的大儒,并将该文录入《甘谷县志》“艺文志”。乙丑,即清康熙二十四年(1685年)这年,王了望80岁,这是他写文章的时间,也是他结束坎坷而辉煌的人生的一年。因这篇文章,我开始关注王了望。这时我才知道,王了望如春风般早已在我周遭骀荡,80年传奇人生的阶梯上,他的命运,一如他的书法,笔墨虽有浓淡,而气韵贯通,汹涌澎湃,一泻千里。

在麦积山石窟七佛阁,我静静地看着王了望题写的“是无等等”大匾时,常常,这字会有一种飘舞之感,和那些崖壁上的唐宋飞天一起凌空翱翔,那种飘逸俊美,似乎早已超越了书法的境界。在单位,每至无聊、焦虑,心浮气躁时,我总会情不自禁地走向博物馆,静静地站在王了望书法作品前,俨然一位膜拜的信徒。神奇的是,短短几分钟的拜读后,先前的一切坏情绪荡然无存,心情一下变得那么平和恬静,仿佛置身花香草碧,莺啼燕啭的山林。带着这样的心情,撩开时间的烟云,走进明末和清初,走进王了望那颗见证过改朝换代,也在这场巨变中饱经风霜的心灵。

从了望历史了望岁月,到了望自身了望心灵,在“望”和“了”,在“了”和“望”中,王了望的世 界,自有他的精彩。

二

圣人之所以为圣人,就在于他们的言语不仅是真理、哲理,更像是谶言,随便几句话,往往一语成谶,让无数人终其一生无法逃脱这个设计的程序,真可谓孙悟空一个筋斗十万八千里容易,可要打出如来佛的手掌,不但难于上青天,而且干脆没可能。

“天降大任于斯人也,必先苦其心志, 劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,曾益其所不能。”(《孟子·告子下》)就算是圣人,孟子肯定不知道整整两千多年之后,会有一个叫王了望的人出来,他用自己的一生验证了孟老夫子上述一段名言的真理性,或者说,他一生都没有跳出孟老夫子这个魔咒的怪圈。好了,不说孟老夫子了,两千多年,离我们的年代太久远了,尽管三百多年也不是一个短暂的时空概念,但相对于两千多年,却是近多了。现在,就让我们穿越时空,走近王了望,走进他坎坷的命运和异彩纷呈的艺术世界。

王了望(1605—168 5年),巩昌府陇西人,原名家柱,字胜用,一说为明肃王后裔。后改名予望、了望,字荷泽,别号绣佛头陀。王了望从小双亲病故,生活贫寒。“饿其体肤,空乏其身”是司空见惯的事。生活的打击不仅未让他沉沦,反让他在愈挫愈奋中筋骨愈益强健。他没有抱怨上天关上了命运的大门,而是对着透过窗口的阳光纵情高歌。过人的勤奋和极高的禀赋,使他很早成为生员,而在此之前,他就因诗文书法俱佳早已声名鹊起,被誉为“陇西才子”。明崇祯六年(1633年),年未而立的王了望任巩昌府有司之职,和当时巩昌府知府李某交情甚密,诗酒唱和,常相往来。好景不长,李某事发,王了望涉嫌被投入兰州狱。王了望入狱,一时各界关注,巡按魏、许二公皆慕其才,观察使桂公更是爱怜倾慕。也是天怜其才,命不当绝,在魏、许、桂三公的极力营救下,王了望终得释归脱狱,从此复改“予望”为 “了望”。这是关于王了望牢狱之灾和官居改名的一种说法。比起另一种说法,此说法除略显平淡外,似乎和王了望的性格亦有不大吻合之处。

王了望《东山帖》

中国文化人千百年来之所以一方面被统治者所倚重,一方面又为统治者所排挤和压制,就在于他们所尊崇的儒家思想和“修身、齐家、治国、平天下”的历史使命,使他们任何时候都将“道”和“义”放在第一位,所谓殉道而亡,舍生取义,说的就是这种行为。为了“义”,许多时候,他们完全可以置个人安危于不顾,“敢抉空拳招虎兕,从来有胆是书生。”(清王权《红土坡受降》)

清顺治三年(1647年),清兵围攻巩昌,原知府王鼎鼐仓皇出逃时,因故有的交情,王了望在别人避犹不及的情况下,毅然前去送行,可谓是俊杰却不识时务。也难,在王朝更替关头,要让一个偏居陇右的读书人把一切看个清楚明白几乎是不可能的,岂止王了望不能,比王了望位高权重的同样不能。如此,遭人诬陷,被人暗算,身陷囹圄几乎是不可避免的。直到刀架到脖子上时,王了望才晓得事情远非他想的那么简单。与其坐而待毙,勿如起而拯之。身陷缧绁,能够绝地反击,自我救赎的唯一武器,只有一样——笔。“言之而死,不言而亦死⋯⋯仅此两语,柱亦有说焉。”不想坐以待毙的王了望选择了绝地反击,一如西汉时的邹阳,在狱中著书为自己申辩。

史载,邹阳曾为吴王刘濞门客,吴王阴谋叛乱,邹阳上书谏止,吴王不听,他遂离吴去梁。后来邹阳被人诬陷下狱,险被处死。在狱中,他上书梁孝王,表白自己的心迹。梁孝王见书大悦,立命释放,并尊为上客。“国家不幸诗家幸,赋到沧桑句便工”(清赵翼《题遗山诗》)。王了望的绝地反击在拯救自己的同时,也为中国文学史贡献了一篇足以和邹阳《狱中上梁王书》相媲美的杰作——《冤辨》。

在王了望的文学作品中,影响最大的就是狱中所写的《冤辨》。《冤辨》是一篇构思奇特,辨理清晰,叙事严谨,情感充沛的佳作。《冤辨》一文开篇以“积毁烁金”入手,接“业羽折轴”之语,形成了一个对偶、排比的联句,可谓先声夺人,随即以反诘的语气,进入叙述,使文章开篇即脉理顺畅,令人感喟。之后,作者详细描述了自己蒙冤入狱的整个过程,引经据典,夹叙夹议,陈述论辩,句句在理。至结尾,一句“沉云蔽日,终有一明;薄雪盖人,终有一见”,表达出作者受冤的委屈和对生活的期待。全文旨在叙事的基础上说理,以理服人,使人在感动中洞察作者的良苦用心,对其蒙受冤屈,为人迁怒,受人诬陷的愤慨感同身受。王了望的《冤辨》,句句辨冤,字字泣血,而其气势洋洋洒洒,汪洋恣肆,义正词严,非缧绁之人所能及。其文除感动了许多士大夫外,更让时甘肃御史魏琯击节称赞。魏琯,无疑成为王了望命运中的梁孝王。不管是王了望罪不当死,还是魏琯惜才心切,反正,在他的极力周旋下,王了望终得获释。此事,也就是清康熙拔贡、陇右名宿吴之珽在《王菏泽先生传》中所说的“覆盆文章,得以活命”的故事。“巡按御史魏、许二公皆奇其才,以邹阳拟之,始终援手,卒脱覆盆。”以义气而获罪,以文章而保命,王了望之传奇,王了望之文章,何其了得。“桁杨刑身,棍杖逼认,仍不折气节之本。在狱中奋笔疾书《冤辨》一文,以自辨不明之冤。此文仅千余字,句句中的,文风凌厉,借喻精辟,陈理明了雄辩,锋芒力现通篇”(赵正《王了望书法研究》)。出狱不久,即改名“了望”。

关于王了望的名字,颇多传说。王了望原名家柱,字胜用。青春年少,禀赋极高,自然极负壮怀,故改名“予望”,意为“予有所望”,一名之改,鹏程之意毕现。或曰公元1644年清军南下,明王朝灭亡,作为换代之民,不愿为满清之奴,遂改名“予望”,取“予日望之”之意,兴复志向颇为明显[2]。从“予望”改为“了望”,说法有三:一为“覆盆文章,得以活命”后,愤而改名说;二为民国时郭杰三在其《陇右文献录》中所说:“菏泽居官,为复明也。惜势单力薄,未能如愿,故改名了望”;三为康熙二十年(1681年),王了望以76岁高龄过岷州,作《岷山道中有怀·时辛酉春三月也》《宿岷州紫宸宫僧院》诗,通篇充满“事忆往来恨”“可惜十年梦”的感叹,知所望不可望,遂改名了望。还有一说,王了望最早为家柱,后以青春志向不愿囿以家庭,高瞻远瞩,一敞襟怀,改名予望,言予前景可望。后清人入关,取明王朝而代之,随着清初动乱渐平,清朝统治日益稳定,反清复明之志自料自己难以实现,遂寄望于儿子,改名为“子望”。再后,清朝统治完全稳定,复明壮怀别说自己,就是儿子辈也难实现,理想幻灭之,万事皆了,无可奈何间改名“了望”。从“予望”、“子望”、到“了望”的过程,基本上就是王了望人生的过程。这个心理的不断变轨过程,是明末清初整整一代人的心路历程,只是在王了望身上表现得更为明显罢了。

三

在关外的冰天雪地里隐忍蛰伏,砥砺奋发了几十年的满人,似乎连他们都不曾想到对汉人地区的占领和统治竟会如此顺利,许多地方真到了兵不血刃的地步。尽管也有“三藩之乱”,但对立根已稳的清王朝来说,阴沟泛波,又算得了什么。满清入关,政权初始,除为数不多的遗老遗少和士大夫阶层外,久经王朝更迭,从血腥的战争硝烟里走出来的普通百姓,最大的心愿就是和平与稳定,人心思治成为社会大动荡后普遍的愿望。走出白山黑水的满清政权,审时度势,顺应了这种需求。面对政通人和,百废待兴和正在到来的“康乾盛世”,在文化上,虽然清廷一方面继续实施高压政策,用铁腕打击一切反满言行,另一方面又继续并保留了科举取士制度,以此崇儒重道,延揽人才。清顺治五年(1648年),年已43岁的王了望被岷州州学以庠入贡举荐京师国子监研修深造,后留国子监任文林郎(文散官,为正七品升授之阶)。顺治十二年(1655年),王了望调任福建泉州同安县知县。同安任职,无疑成为王了望政治生涯和艺术生涯的转折点。任职期间,他体察民情,兴利除弊,颇有政绩。公务之余,王了望广交各界名流,诗书唱和,一时高手云集,对王了望成为书法大家产生了重要影响。王了望任职期间,正值郑成功在福建前线抗击清军,为恢复明王朝顽强苦战。如火如荼的反清斗争激励了王了望的民族意识,他或明或暗地参与了反清斗争。“菏泽居官,为复明也。”(郭汉儒《陇右 文献录》)后因海上战乱,王了望辞官去位,长期周游于大江南北,浪迹江浙湘闽,饱览山河名胜,这,无疑开阔了他的眼界和胸襟气度,他认为,“名山胜水不可不游,名人雅士不可不识 ,更不可不交。”(《风雅堂漫话》)

王了望《天风帖》

清康熙十年(1671年),年近古稀的王了望结束了长达17年的仕宦游历生活,回到故乡陇西。但命运的阴影并未因为脚步的停顿而远去,回到陇西不久,王了望又因抚远大将军年羹尧获罪,遭受牵连而充军边陲。王了望的书法潇洒旷达,如闲云野鹤,可他的人生,从心灵到身体,饱受疲累,苦不堪言。明亡后,他做了清的臣子,在封建传统的骨子里,就是一个“贰臣”,亡国之恨加“贰臣”身份,对他来说无 疑是极大的精神压力和思想负担。他在文章中反复强调:“花固不能自主,花又不能自择”,“时之治乱人受之,皆人物之不得自主者也。”(《怀素自叙帖·跋》)足见心情之沉郁。他在官任上竭力为民谋利,除了排遣内心的痛苦,就是以此向世人展示他的政治抱负和人文情怀。严酷的现实使他襟抱难伸,不得不回乡为民,但其内心深处对下层劳动人民的同情却是无法泯灭的。他以“闽海遗臣”署款的真实含义,就是对朝廷发出的不平之鸣,在文字狱罗织的康熙时期,王了望的这种不平之鸣是冒着巨大的政治风险的,是需要一定勇气的。

“日驭劳今古,忙如流水回。东风歇不住,年里又吹来 。”(《癸巳腊月都门春》)从顺治五年(1648年)到顺治十四年(1657年)十年的京城读书生涯中,王了望有两位重要的师友,一位是大学士陈名夏,一位是他的恩师,时任大理寺卿的魏琯。陈名夏因结交朋党,为顺治帝所厌,在训诫无效的情况下被议罪绞决弃市。魏琯在顺治十二年(1645年)因谏言获罪,流放辽阳而亡。不难想象,师友的惨死对王了望一定产生了深刻的影响。

穷则独善其身,达则兼济天下。这是中国古代知识分子追求的人生准则,身受儒学浸润的王了望更是深谙此道。在山重水复,无法兼济天下的窘困中,王了望所选择的就是独善其身,而具体表现一是游历山水,二是结交朋友,三是笔墨言志。王了望早年就神往山水之乐,福建十余年,在职仅仅两年,其余时间几乎全部流连于南方山水之中,回到家乡后,更在陇山陇水之间物我两忘,神游一般。他长期隐匿陇右,遁入空门,潜心礼佛释经,往来于名山寺院之间,与僧人为伍,吟诗作赋,临池挥毫。隐居秦州期间,常住北关弥陀寺、圆通寺、瑞莲寺,往返于麦积山、仙人崖、净土寺、南郭寺。足迹遍及陇西天竺寺、漳县贵清山、岷州二郎山及兰州名胜古迹。年七十五,赴永靖炳灵寺,撰写游记并做石窟考证。垂暮之年,游历成县、徽县、清水、静宁、陇东一带和固原、太原、石岭关(今山西)等地。每游一地,或诗赋、或碑记、或匾联,墨迹弥足珍贵。“二十年风霜叠续,灯火明灭,天涯知己,耿耿犹存:如西蜀聂太师、枣强李恩师而外,闽漳有陈、刘之选,钱塘有周、张之称,山东有王、赵之重,黎阳有刘公之宠……”从《冤辨》中,可以看出他的交际之广,且多受时人所重。而文章笔墨,特别是书法成就,更是将其推到了一个极高的位置,可谓失之于东隅,收之于桑榆。

康熙二十四年(1685年),王了望溘然而逝于流寓之地,享年81岁。1992 年《王了望墓碑》发现,经考证确认,始知其逝世后葬于甘肃省清水县贾集村朱家庄南。

四

坎坷的遭遇,始料不及的变故,赋闲而流连山水的经历,使历史上少了一位可有可无的官僚,多了一位成就斐然的诗文巨匠和书法大家。对于绝大多数人来说,了解王了望,首先是从他的艺术成就,特别是书法成就开始的。

王了望博学多才,举凡艺术门类几乎无所不通,其作品涉猎广泛,自成一家。他一生有多少著作难有一个准确的统计。时间推移,时代更迭,王了望的作品好多散佚无存,不为世人所知。今天能见到的,除了《风雅堂诗文集》《风雅堂拾遗》《小蚩冷集》《雪秦》《千古恨》《一笑册》《洗玉环》《发愿文》《怀素自叙帖•跋》等以外,还有手稿《王菏泽先生自书诗文集》《王了望先生杂著墨迹合帙》等,以及清康熙时陇西吴之珽以所搜集零星诗文稿辑录的《搜珠集》,清光绪进士、甘肃著名书画家范振绪手抄成册的《王了望遗著》等。

作为一名宦游南北的艺术大师,王了望的诗文突破了陇右山水的局限,他的作品兼收并蓄,于“独抒性灵,不拘格套”中自成风格,既有高古之气,又不失清丽之色。其前期诗文咏物怀古,寄情山水,表现了不愿随波逐流,傲岸不羁的艺术个性。清诗人陈时夏誉其诗文:“菏泽之文,纯乎史鉴,以熔古之识,运独断之笔,汪经瀚海 ,有上下千年,纵横万里之概。”[3]其后期作品,则融入丰富的人生历练,观山吟水中颇多感慨,浮想联翩,更具艺术魅力。王了望回到陇西时曾有联:“心常悟过悔难岫,眼高书富懒下楼”,道出了他的生活状态,而其《宿岷州紫宸宫僧院》:“边城寒作暑,孤客静于僧。可惜十年梦,萧然此夜灯。”成为他思想前后变化的重要诗作。十年如梦,到头来不离不弃的只有孤灯下的漫漫长夜。心无挂碍,尘俗尽扫,他的心一派纯净,这时的感怀之作,不仅构思精妙,而且恬淡清朴,自然成韵,“山行到处即为家,饭煮胡麻雪煮茶。欲借白云以赠客,天风齐扫入松花。”(《五竹山》)同样的诗还有《仁寿山》:“红瘦花间类我心,绿虽肥处总伤身。此游不免山灵笑,老态如今都让人。” 诗不仅情调爽朗,清丽明媚,而且极富幽默诙谐之趣。晚年的王了望盘桓秦州寺院,于此间山水情有独钟。“出门有兴便贪山,老柏青苍护酒颜。已是双株看不足,蹁跹鹤影又飞还。”“消沉人代几何传,欲问佛天谁后先。只记少陵称尔老,于今历落又千年。”(《南郭寺二首》)天水麦积山、南郭寺、仙人崖的对联,不仅皆为点睛传神之作,更成为研究王了望晚年生活和思想的重要作品,“面背既无何复有名象分殊,一缕香中观绀发;去来自在岂真为月潭掩映,万缘患处见青莲。”(《麦积山瑞应寺联》)“在何所在,试参来,青莲叶底谁拜自?音实无音,聊说起,碧海潮头作甚观。”(《仙人崖灵应寺联》)该联嵌入“自在观音”四字,耐人寻味,表达了他纵情山水丘壑寺宇道观的自在清净。“谁拈起孤月寒潭好摹虚空作果位,偶皈依青莲慧照却分姓字报如来。”(《天水南郭寺联》)

清吴之珽《王菏泽先生传》云:王了望“抱一世才,博通载籍,所著《雪秦》《千古恨》诸篇,为好奇者所流布。诗天分特高,每成一篇,独有生气。”著名书法家赵正认为:“王了望才气横溢,不受羁勒,不屑于寻章摘句。至于说到他的书牍、题记,长或千言,短仅数行,可谓思风言泉,飚发湍流,虽不比上拟于曹植七步成诗诵《豆萁》,祢衡落笔成章写《鹦鹉》,却亦能倚马可待,文不加点,皆为妙篇。”(《清代陇上书家王了望评传》)吴之珽在《王菏泽先生传》中所载之事,则从另一个方面记述了王了望的过人才思。王了望在静宁州为王知州幕宾时,一日高朋宴集,有一来自越中客颇为自负,目空一切。座客各出佳篇,求客挥毫。越中客还在吮毫冥思,未及展纸时,只见王了望振腕挥毫,顷刻间挥就数十扇,诗书双美,座上宾客无不叹为快手,越客亦心悦诚服,结为知己之交。而这位越中客,就是后来官至九卿的进士汪东川。

王了望的诗文卓然而立,自成一家,于之相比,书法成就更是又胜一筹。

王了望的书法,除过人的天赋,还表现在这样几个方面:一是京师十年的广泛交流,二是对传统碑帖的心领神会,三是对书法革新的积极实践覆盆之祸得脱,王了望被推荐国子监读书,真可谓大难不死,必有后福。著名书画家莫建成认为:“京师十年,是王了望最为惬意的十年。也是他开阔眼界,拓展艺术胸襟,进而提高艺术境界的重要的十年。”在这十年里,王了望和在国子监讲学的王铎结下了深厚的师生情谊,又幸遇在陇西极力援救,帮他脱狱,时官至大理寺卿的恩人魏琯。其后,王了望得以有幸和知名文人陈名夏、熊师旦、傅山、张瑞图知遇,皆因王魏二人的提携引荐。“与这些名士的交谊,对王了望的书法创作影响甚大,直接促其书法渐变。特别是王铎、傅山、张瑞图的书风在其书法创作中的痕迹日趋明显,使他在借鉴的基础上日益形成了自己的特有风格。”(莫建成《王了望墨迹选辑》)在福建期间,又有较多机会目睹了黄道周等人的书法墨迹,得其精华而纳于书法创作之中。

王了望“善书法,楷师钟太傅,兼仿王廙行草,规抚颜鲁公《争座位》,而变本加厉,纵横躞蹀,识者以为散僧入圣云。夫和鸾鸣驺,非不中轨,而追风蹑电,或以跅弛而至千里。”(吴之珽《王菏泽先生传》)在其《得<怀素自叙帖>跋语》和《夏日斋趣》中,我们可以知道他对怀素草书的酷爱,将其视为至宝,朝夕摹之,帖学之功,何其深厚。“正盛夏酷热,看尘世间人挥汗成雨,乘阴如渴,苦甚矣!自分藤床一张,茶烟一灶,花香一亭,设古画几卷,法帖数幅,向竹棂下独翻独对。午后凉风疏月,更相约为好友,披襟搔首,泠然善也。惜为羲皇上人先得此耳!于是笑语朱明曰:‘令我犹有不平处。’”正是对传统的推崇与酷爱,使他的书法诸体并具,从而展示出勃发的艺术创造力。他精研钟繇正楷体势,又不泥于钟体,而是真骨凌厉,多有异趣。其行草得力于东晋王廙、唐人颜真卿二家为多,师承求变,更见爽捷老辣而雄浑恣肆,折射出高古豪迈的金石气韵和散隶篆籀的雅逸。他对隶篆意蕴的吸收运用及驾驭用笔的超凡能力,可谓是擅一家之美,成一家之法。[4]

广交名流,遍临名帖,使王了望能以广阔的视野检阅书法的流变和诸家之长短。明清之际,书法界流派纷呈,以董其昌为首的松江书派与邢侗、米万钟、张瑞图合称“明末四家”。其时,另一支以傅山、黄道周、王铎、王了望等为代表的官僚书派也异军突起,在创作上有重大突破。著名书画家莫建成认为,官僚书派注重个性,摆脱习俗,标新立异,富于创新精神。无论是书法理论还是书法实践,这一书派在书法改革和创新上都有所作为,而王了望自然也是这一场书法革新的践行者。“如果说晚明浪漫主义画风是由徐渭发其源,张瑞图导其流,黄道周扬其波,王铎助其澜,那么,王了望就是泛其舟者,他们编织了明清书法辉煌壮丽的华章。”王了望对字体结构的特殊处理,及其独创的字体偏旁不对称书写方法,既是书法上的一个独创,也是他独特个性的直率表达。这种书体,在不对称中寻求平衡与和谐,在厚重的笔墨、节奏的变化、轻重关系的把握中,在打破规律之后返归平衡,在险峻中求得通篇气韵贯通,酣畅淋漓,既张扬个性,又耐人寻味。[5]

总之,王了望的书法笔墨饱满,庄重朴拙,一气呵成,妙趣横生,既张扬个性又不失对前人的借鉴;既合乎法度,又突破樊篱,达到心态与艺术的完美统一。尤其难得的是,王了望书法形式多样,涉及楷、隶、行、草各种书体,既有感情色彩强烈,个性张扬的佳作,如《六十一自寿》《驻云飞》等,纵笔取势,纵而能敛,顿挫有力,收笔回锋自然天成,字间连带,行气贯通,间架如满弓,行笔似游蛇,极具苍郁雄畅之风;又有中规中矩,深得前人精妙的作品,如《山岩洞避暑》,楷中见隶,工稳持重,《病起言怀》颇得颜真卿《争座位》帖之妙,笔墨丰润,行笔洒脱,气韵畅达,显示出极其深厚的艺术功力。已故甘肃省书协原主席赵正(黎泉)认为:“王了望的书法艺术必将载入中国书法史册,与同时代的王铎、傅山诸家,理当并驾齐驱,毫不逊色。”“就其艺术成就,平心而论,王了望应该与他们齐名。”

对后人来说,王了望岂止了望,而是一座高峰, 一处绝佳的风景,永远也望不够,望不了。

参考文献:

[1]杜松奇,牛勃.甘谷县志[M].北京:中国社会出版社,1999:640.

[2]鲁泽.陇西史话[M].兰州:甘肃文化出版社,2008:136-138.

[3]张隽.陇上书法家王了望[G]//定西史话[M]. 兰州:甘肃文化出版社,2007:98.

[4]赵正.清代书法家王了望评传.中国书法, 1997(2):63-65.

[5]洪文泉.书坛巨擘王了望[N].甘肃日报, 2013-09-25(16).

作者简介:牛勃,甘肃甘谷人,中国作家协会会员,甘肃省戏剧家协会会员。

文章来源:《档案》2016年第二期

(版权原作者所有,如有侵权请联系删除)

,