《阿长与<山海经>》教学设计一

一、教材分析

本文是一篇回忆性叙事散文,作者用朴素但又不乏幽默的笔触,叙写了阿长的一些有代表性的生活片段。通过事件的详略变化和写作视角的转换,塑造了阿长这个小人物的形象,让作者充满敬意与怜爱,感激与怀念,同情与愧疚,也有温暖与力量。让我们读者也在重新审视如何看待身边小人物,以及如何做一个平凡的人。

从阅读方法来说,本课的阅读注重熟读精思。怎样熟读精思,就要运用一定的阅读策略。如:从标题、详略、角度等方面把握重点,从首尾、反复等处发现关键语句,感受文章意蕴。

从写作角度来看,这篇文章在细节描写和角度转换等方面有很多值得学习和借鉴的地方。

从统编教材三位一体的教学理念来看,这篇文章也可以联结起课内和课外阅读。课堂上让学生重温《朝花夕拾》中写长妈妈的几个片段,课下推荐重读整部著作。同时推荐学生课外翻阅绘图版《山海经》,进一步扩大阅读视野,又体现了对于我国优秀传统文化的传承。

学生读完此文后,也会深刻地认识到小人物身上的大性格,对于如何客观宽容地看待人,如何努力地做好人,都会形成一些初步认识。

二、学情分析

本课是学生第三次接触鲁迅的作品,学生对鲁迅的作品已有了一定的了解,对鲁迅这个文学大家也有了一些较为系统的认识。学生认识问题分析问题的能力也有所提升,但这种认识往往又流于表面化和肤浅化,再加之作品的年代离现在有些久远,学生生活经验的相对匮乏,对于把握阿长的形象,理解作者的情感,认识作品今天的文学价值都会有一定的影响。所以在教学中,宜温故知新,宜联系生活,宜倡导自主、合作、探究的学习方式,努力创设开放而有活力的课堂。

三、教学目标

(一)了解叙述文体的基本特征,学会从标题、详略安排、角度选择等方面把握文章重点,提高整体把握文章的结构层次的能力。

(二)加强文本细读,关注细节描写以及前后内容的内在联系,揣摩人物心理,把握人物形象特点,体会平凡人物身上闪光的品格。

(三)注重诵读,加深对作者情感态度的理解和对文本意蕴的体悟。

四、教学重点

(一)把握课文的主要内容,理解阿长的形象。

(二)理解回忆性散文中,作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换的特点。

(三)注意分析关键语句,体会作者词语运用之妙。

五、教学难点

通过品析文章标题、首尾、反复等关键之处,深入理解阿长形象,感受作者复杂情感,感悟作品深层意蕴,从中获得对人生的有益启示。

六、教学准备:教师准备PPT和学习任务单,学生准备《朝花夕拾》这部散文集。

七、教学时数:一课时。

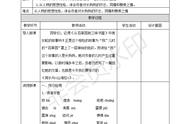

八:教学过程:

(一)创设情境,导入新课

1. 导语:在七年级上学期的学习中,曾经有那么一篇经典散文带着我们走近了鲁迅先生的童年生活,你还记得吗?这就是鲁迅先生所写的散文《从百草园到三味书屋》。今天,我们又要和百草园中讲美女蛇的故事的长妈妈再次邂逅。

2.出示任务:重温《朝花夕拾》,用浏览的方式,找一找长妈妈在哪些篇目中出现过,出现的事件及称呼是什么?在书上圈画信息。

3.反馈指导:学生通过浏览圈点,发现阿长还出现在《狗.猫.鼠》《五猖会》中,称呼也是长妈妈与阿长的变换。

(二)出示学习任务,学生自主学习

1.默读课文,整体感知。

(1)出示任务: 1.从标题看你获得了哪些信息? 2. 你认为阿长魅力何在?

(2)反馈指导:学生通过关注题目,可以知道文章塑造的主要人物为阿长,着重写了她和《山海经》的故事。依据文本,还知道阿长给作者买来了《山海经》,这让儿时的鲁迅深受感动。

2.熟读精思,走近阿长。

(1)出示任务:下发任务单,学生自主完成下列学习任务

①精读1、2段,思考文章开头先介绍阿长的身份和名字由来起什么作用?为什么要把这个称呼与《山海经》联系起来?

②熟读课文,看看文章围绕阿长写了哪些事情,详写了什么?略写了什么?从这些事情中,可以看出阿长是个什么样的人?请在文中相应位置圈点批注,并通过思维导图的方式呈现。

③结合课文深入思考:作者为什么要写阿长这个人?

(2)反馈指导:为了指导学生自主学习,所以在走近阿长这个环节,要让学生运用不同阅读策略。一是抓住标题及开头段来把握人物。二是抓住主要事件及详略安排探究人物形象。三是学会熟读深思,考虑阿长于鲁迅的意义。

(三)学生交流成果,互相补充释疑

1.出示任务:学生展示自己的学习成果。

2.反馈指导:学生小组将学习结果通过思维导图的方式呈现在各组黑板上,教师调动各个小组之间互相补充、完善。在阅读和交流中,教师给予具体指导,让学生在小组合作中实现对文本的深入探究。

3.小结任务①:开头介绍阿长的身份和名字由来,说明她身份低微,是个无名无姓的可怜的人,不被尊重。以阿长入题,一方面暗示作者情感由憎恶到敬重的变化,另一方面又可以感受到作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换的写法,还给人以亲切感。

4.小结任务②通过思维导图的方式呈现。

5.小结任务③:阿长毫不计较“我”对她的各种不屑和无礼,真心实意关心爱护“我”,努力满足“我”的愿望,这让成年之后的“我”深感惭愧,同时也倍加感激与怀念。

(四) 教师总结,板书归纳

总结回归文本,阿长作为鲁迅的保姆,给童年的鲁迅以温暖,那么,鲁迅对阿长的着意刻画,是仅仅止步于温暖吗?期待我们第二节课的深入研究。

(五)布置作业,延伸思维

1. 设置思考问题:作者专门描写阿长,是仅仅因为从阿长的身上感受到温暖和慈爱吗?你能从作者写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换中,找到更多的意蕴吗?尝试结合文章内容,说说理由。

2.小练笔:结合《从百草园到三味书屋》和《阿长与〈山海经〉》两篇文章的题目,说说你的发现。

《阿长与<山海经>》教学设计二

【课型课时】

现代文教读课;两课时

【目标确立】

教学目标:

1.学习本文围绕中心选取典型事例以及详写与略写相结合的写法。

2.掌握通过细节描写表现人物特点的方法。

3.理解回忆性散文中的两个“我”和两种时空。

选点理据:

1.教材从第一到第三单元在“阅读策略”上均明确提出“学习精读的方法”及“注重熟读精思”。如何“精思”,教师一定要在讲读课文中给出具体的方法,以便让学生掌握。

2. 单元导读中强调:“要注意从标题、详略安排、角度选择等方面把握文章重点”。具体到本课,详略是一个重点,两个“我”与两种时空则是独特的角度。

【策略说明】

1. 以文章标题做为突破口。围绕文章的标题,先简略地介绍《山海经》以及文中与之相关的部分,再详细地围绕人物来概括事件、讲述人物特点。最后在“长妈妈”与“阿长”的区别中来分析两个“我”与两种时空。

2. 以细节描写为教学重点。对人物的描写是本文最吸引学生的地方,它那撒娇式的语言、诙谐幽默的笔调、无数个生动的细节都足以让学生津津乐道。以它为重点,让学生深入文本并学习人物描写的方法。

3.从两个“我”与两种时空处升华。两个“我”与两种时空是回忆性散文中一个独特的点,从它入手可以让学生更好地理解作者写作的目的。先以课文中的例子来讲,再引入到学生的现实生活,通过回忆小学生涯中最难忘的人,来体会当时与现在的两种不同的心境。力图将这一难点讲授清楚。

【教学流程】

【第一课时】

〖预习任务〗:

1.阅读《从百草园到三味书屋》《阿长与山海经》

2.查资料了解《山海经》

3.写两段话:①我眼中的阿长;②小时候,我最爱看的书;

一、 导入:“小时候,我们最爱看的书”

1.小时候,你最爱看的书是什么?

(围绕孩子们猎奇的心理来谈)

2.鲁迅先生小时候最喜欢看的书是什么?这是一部什么样的书?

(展示《山海经》的相关图片)

二、了解《山海经》这部书

1.根据你收集的资料,简介《山海经》

(PPT展示:《山海经》是一部早期有价值的地理著作。山海经内容主要是民间传说中的地理知识,包括山川、道里、民族、物产、药物、祭祀、巫医等。保存了包括夸父逐日、女娲补天、精卫填海、大禹治水等不少脍炙人口的远古神话传说和寓言故事。)

2.鲁迅小时候是因其丰富的知识而喜爱它吗?

(明确:在一个孩子的眼中,奇特的图画才是最吸引人的。)

3.文章是否围绕《山海经》这部书来写?

三、认识长妈妈这个人

(过渡语:文章既然不是围绕《山海经》这部书来写的,那它是围绕什么来写的呢?)

1.文章围绕阿长写了哪几件事?

(明确:称呼的由来——“切切察察”的毛病——摆成“大”字的睡相——元旦吃福橘及种种麻烦的规矩——给我讲“长毛”的故事——“谋害”我的隐鼠——为我买来《山海经》)

2.哪件事是本文的写作重点?

(明确:详写与略写相结合)

3.你认为哪件事写得最有趣?为什么?(读出相应的部分)

(明确:每件事情中皆可找到有趣之处。重点关注细节描写)

4.从这些事情中,可以看出阿长是个什么样的人?

(明确:虽然饶舌、唠叨、粗俗、迷信、无知,但是却真诚、淳朴、善良、渴望幸福)

【第二课时】

四、“我”眼中的长妈妈

1.“我”对长妈妈的态度有哪些变化?(找出关键词)

(明确:不大佩服——不耐烦——空前的敬意——敬意消失——新的敬意)

2.难道仅仅因为买了这几本书,“我”就对长妈妈的态度发生如此重大的转变吗?

(明确:这几本书虽“粗拙”,却是 “我”渴慕已久、无法得到的。由一个谁也想不到的人买来的, 给了“我”很大的震动。表现了长妈妈对一个孩子真诚热情的帮助和关爱。这怎能不使人敬佩、感激和怀念呢?)

3.能否将标题中的“阿长”换为“长妈妈”?

(明确:不能。因前半部分大多写了“我”对她的不佩服或厌烦,与“妈妈”的称呼不相符。同时,将一个文盲与一本名著联系起来,矛盾的组合让人好奇,引发读者兴趣。写作此文时,作者46岁,适合用“阿长”的称呼。)

五 、《朝花夕拾》拾到什么

1.为什么要写阿长这个人?

(明确:这是作者人生中最温馨的回忆。也正是这个小人物身上所折射出的人性的光辉,让人在这个寒冷的世界中得到心灵的温暖与慰藉。)

2.《朝花夕拾》中,作者究竟想拾起什么?

(引入作者的话:带露折花,色香自然要好得多,但是我不能够。便是现在心目中的离奇和芜杂,我也还不能使他即刻幻化,转成离奇和芜杂的文章。或者,他日仰看流云时,会在我的眼前一闪烁罢。——《朝花夕拾·小引》)

(明确:在温馨的回忆与理性的批判中,寻找人性的美好,呼吁社会的公正。)

六、成人的眼光与儿时的感受

“憎恶”与“讨厌”都是儿时的心理,是以一个孩子的眼光看世界时的真实感受。但做为写作时的成年人,鲁迅先生则是将对往事的回忆与现实的生活紧密地结合起来,充分显示了作者关注人生、关注社会的情怀。所以才会因为懂得而同情,因为深爱而感激。

所以文中既有“童年的感受”,又有“写作时的回忆”。

七、记忆中最难忘的人

1.你在小学生涯中最难忘的人是谁?

2.请用生动的语言描述他(她)如何让你难忘。

3.现在回忆起他时的感觉与当年一起相处的感觉是否一样?