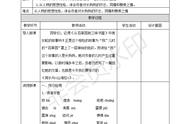

第二教时

教学目标:

1.知识建构(1)积累精彩的语言片段。(2)仿写记事写人片段作文。

2.能力思维(3)通过问题导引引导学生关注并学习文章围绕中心选择材料,详略得当地来表现人物性格,欲扬先抑,以两个“我”和两种时空对阿长的情感变化组织多个细节来呈现阿长的整体形象的写法,培养学生对文章写法的赏析和仿写能力。(4)通过学法提示和问题导引学生分析体会关键词句后的深刻意蕴,品味带有感情色彩的幽默词句,训练学生对散文语言赏析能力。

3.审美情趣(5)充分领略作品的品质美、语言美,提高审美情趣。

4.情感文化(6)通过学习,深化学生对“怎样做人”的认识,启发学生更理性、积极地看待身边的普通人,注意捕捉平凡生活中的闪光点,在现实生活中,努力做到向善、务实、求美。

教学重点:

1.通过问题导引引导学生关注并学习文章围绕中心选择材料,详略得当地来表现人物性格,欲扬先抑,以两个“我”和两种时空对阿长的情感变化组织多个细节来呈现阿长的整体形象的写法,培养学生对文章写法的赏析和仿写能力。

2.通过学法提示和问题导引学生分析体会关键词句后的深刻意蕴,品味带有感情色彩的幽默词句,训练学生对散文语言赏析能力。

教学难点:

通过学法提示和问题导引学生分析体会关键词句后的深刻意蕴,品味带有感情色彩的幽默词句,训练学生对散文语言赏析能力。

教 法:学法指导 问题导引 点拨归纳

学 法:精读批注 合作探讨 交流分享

教学准备:1.多媒体.2.《山海经》的补充材料。3《山海经》故事1分钟讲述。

教学过程:

一、回顾出新,导入新课

学生先小组逐个展示后推优班级展示阅读《山海经》中自己感兴趣的片段。

教师点评后强调:这篇散文虽然写的是一个小人物,但是课文构思设计和表现上还有很多值得我们学习和探究的地方。

设计意图:导入新课,激发学生探究的兴趣。

二、分析写法,感受情感

1.请同学们按下面话题提示快速浏览回顾全文,结合前面理解,圈画思考,赏析写法。幻灯片1

(1)本文的题目有何匠心? 能否将标题中的“阿长”换为“长妈妈”?

(2)结合课后练习二,这是一篇回忆童年生活的散文,作者将写作时的回忆与童年的感受彼此交错转换。分别找出代表“写作时的回忆”与“童年的感受”的一些语句,体会文中“成年的我”和“童年的我”两种叙述视角的不同,情感的不同。为什么会这样?

(3)《山海经》为何吸引少年鲁迅?鲁迅小时候是因其丰富的知识而喜爱它吗?请结合补充材料来分析。

补充材料

①《山海经》奇特的、高超的想象力,也是我国古代典籍之冠,还没有哪一部书,能像《山海经》那样,对于神、仙、鬼、怪、山、川、天、地做过如此精彩的、具有高度艺术魅力的想象和夸张,它可以说是我国浪漫主义的最早源头之一。最吸引少年的,也正是这些神奇的鸟、兽、人、神,“画着人面的兽,九头的蛇,三脚的鸟,生着翅膀的人”,“没有头而‘以乳为目,以脐为口’,还要‘执干戚而舞’的刑天”。

②鲁迅关于少年时代读书的记忆和感受。

每看见小学生欢天喜地地看着一本粗拙的《儿童世界》之类,另想到别国的儿童用书的精美,自然要觉得中国儿童的可怜。但回忆起我和我的同窗小友的童年,却不能不以为他幸福,给我们的永逝的韶光一个悲哀的吊唁。我们那时有什么可看呢,只要略有图画的本子,就要被塾师,就是当时的“引导青年的前辈”禁止,呵斥,甚而至于打手心。我的小同学因为专读“人之初性本善”读得要枯燥而死了,只好偷偷地翻开第一叶(页),看那题着“文星高照”四个字的恶鬼一般的魁星像,来满足他幼稚的爱美的天性。昨天看这个,今天也看这个,然而他们的眼睛里还闪出苏醒和欢喜的光辉来。

(节选自《二十四孝图》)

压抑童心的死记硬背———“那时所强记的二三十行,自然也一齐忘却在里面了”因为东关离城远,大清早大家就起来。昨夜预定好的三道明瓦窗的大船,已经泊在河埠头,船椅,饭菜,茶炊,点心盒子,都在陆续搬下去了。我笑着跳着,催他们要搬得快。忽然,工人的脸色很谨肃了,我知道有些蹊跷,四面一看,父亲就站在我背后。

“去拿你的书来。”他慢慢地说。

这所谓“书”,是指我开蒙时候所读的《鉴略》,因为我再没有第二本了。我们那里上学的岁数是多拣单数的,所以这使我记住我其时是七岁。

直到现在,别的完全忘却,不留一点痕迹了,只有背诵《鉴略》这一段,却还分明如昨日事。

我至今一想起,还诧异我的父亲何以要在那时候叫我来背书。

(节选自《五猖会》)

学法要求:先自主思考,理出要点;后小组交流互补,争取人人发言,基本达成共识;最后在班级展示交流。

2.学生精读思考,交流展示。教师引导点评。预设:

(1)首先,题目明确了本文的中心人物和中心事件。第二,“阿长”一望便是俗人俗称,却偏偏与典雅的先秦古籍《山海经》相连,一俗一雅的矛盾组合,产生了奇妙的幽默意味,引发读者的好奇和阅读兴趣。第三,全文近半部分内容始终未涉及题目中的《山海经》,引发读者更大好奇:这样的一个粗俗可笑的乡下保姆与《山海经》究竟有什么故事?因而吸引读者一读到底。

不能将标题中的“阿长”换为“长妈妈。因前半部分大多写了“我”对她的不佩服或厌烦,与“妈妈”的称呼不相符。同时,将一个文盲与一本名著联系起来,矛盾的组合让人好奇,引发读者兴趣。写作此文时,作者46岁,适合用“阿长”的称呼。

(2)关于“写作时的回忆”:如“长妈妈,已经说过,是一个一向带领着我的女工,说得阔气一点,就是我的保姆”,这里“已经说过”很明显地表明作者是站在“成年的我”的角度来叙述;再如“此外,现在大抵忘却了,只有元旦的古怪仪式记最清楚”,“现在”也鲜明地表明作者是站在“成年的我”的角度来叙述。在“写作时的回忆”中,作者对阿长的怀念充满了温情。

关于“童年感受”:如“一到夏天,睡觉时她又伸开两脚两手,在床中间摆成一个‘大’字,挤得我没有余地翻身,久睡在一角的席子上,又已经烤得那么热。推她呢,不动;叫她呢,也不闻”,这里就是“童年的我”的角度来叙述。两者的不同:一个是站在写作时成人的立场,一个是站在童年的感受立场。在“童年的感受”中,作者对阿长的印象和态度是“憎恶”与“讨厌”的。

“憎恶”与“讨厌”都是儿时的心理,是以一个孩子的眼光看世界时的真实感受。但做为写作时的成年人,鲁迅先生则是将对往事的回忆与现实的生活紧密地结合起来,充分显示了作者关注人生、关注社会的情怀。所以才会因为懂得而同情,因为深爱而感激。两种视角两种感受。

(3)一是《山海经》奇特的、高超的想象力。最吸引少年鲁迅的,也正是这些神奇的鸟、兽、人、神,“画着人面的兽,九头的蛇,三脚的鸟,生着翅膀的人”,“没有头而‘以乳为目,以脐为口’,还要‘执干戚而舞’的刑天”。

二是关于少年时代读物的枯燥与匮乏。

三是孩子的天性。在一个孩子的眼中,奇特的图画才是最吸引人的。

3《山海经》故事1分钟讲述。先小组人人讲,后每组推优1人班级讲述。

设计意图:引导学生关注并学习以按两个“我”和两种时空,对阿长的情感变化组织的多个细节来呈现阿长的整体形象。

三、品词酌句,体会情感

1.请同学们按下面问题导引快速浏览回顾全文,结合前面理解,思考批注,体会词句背后的深意。幻灯片2

(1)文中有一些带有玩笑和调侃的幽默语言,请找出来加以理解。每人至少找出3处。

(2)“伟大的神力”在文中两次出现。联系上下文,说说其含义的不同。

(3)但到憎恶她的时候,———例如知道了谋死我那隐鼠的却是她的时候,就叫她阿长。(为什么要用“憎恶”“谋死”这样的词语呢?)

(4)然而我有一时也对她发生过空前的敬意。(这里用“空前”来修饰“敬意”,给你什么感觉?你怎么理解“敬意”在文中的具体含义?)

(5)夜间的伸开手脚,占领全床,那当然是情有可原的了,倒应该我退让。(作者是否真的认为“情有可原”,“应该我退让”?你的理由是什么?)

学法要求:先自主思考,理出要点;后小组(1)人人发言,后4个问题每人主交流一个问题,互相补充;最后在班级展示交流。

2.学生阅读,思考,交流,展示。教师引导点评。预设:

(1)幽默是一种温和善意的玩笑和调侃。

首先,这种幽默来自于各种反差强烈的组合或描写。比如题目中“阿长”与“《山海经》”的雅俗反差;又如对照强烈的心理描写:“她于是十分喜欢似的,笑将起来,同时将一点冰冷的东西,塞在我的嘴里。我大吃一惊之后,也就忽而记得,这就是所谓福橘。”其次,幽默来自于对人物缺点的夸张表现,如:“但到夜里,我热得醒来的时候,却仍然看见满床摆着一个‘大’字,一条臂膊还搁在我的颈子上。我想,这实在是无法可想了。”第三,幽默来自于童言无忌的表述,比如:“‘那么,你是不要紧的。’我以为她一定最安全了,既不做门房,又不是小孩子,也生得不好看,况且颈子上还有许多灸疮疤。”第四,来自于一本正经中的荒诞,比如阿长严肃地说:“我们就没有用么?我们也要被掳去。城外有兵来攻的时候,长毛就叫我们脱下裤子,一排一排地站在城墙上,外面的大炮就放不出来;再要放,就炸了!”第五,来自于对常识的荒唐表述。比如阿长讲的故事,将长毛、土匪、义和拳以及各种江湖传闻杂糅在一起,错误百出;还有阿长买来

《山海经》高兴地叫道:“哥儿,有画儿的‘三哼经’,我给你买来了!”作者以幽默诙谐的笔调,刻画出一个可感可亲、鲜活生动的阿长的形象。

(2)两处“伟大的神力”指代对象以及感情色彩不同。

第一处指攻城时抵挡大炮的神力。“伟大的神力”包含着荒诞和调侃的意味,表现阿长的无知可笑,为后文阿长出人意料地买来《山海经》埋下伏笔。

第二处指没有文化的阿长竟然帮“我”买来朝思暮想的《山海经》,而这是“别人不肯做,或不能做的事”。“伟大的神力”虽带夸张,却是作者以孩童口吻发出的最热烈、最真诚的赞美。

(3)鲁迅儿时曾养过一种拇指大的隐鼠,常把它放在书桌上,看它舔吃研着的墨汁。后来这隐鼠“缘着长妈妈的腿要爬上去”,被她一脚踏死了。阿长的举动本是突然受惊的应激反应,而“我”却认为阿长故意害死了自己的宠物、玩伴。“谋死”“憎恶”大词小用,夸张地体现儿童心理,表达了“我”对阿长的不满和愤怒。

(4)过去“我”厌恶阿长,但阿长讲了长毛的荒诞故事,儿时的“我”信以为真,相信阿长的确具有抵挡大炮的“伟大的神力”,对她不仅转为尊敬,而且达到“空前”的程度。夸张的修辞生动体现了儿童的天真心理,也包含着成年的“我”在写作时流露的对阿长迷信的调侃。

(5)用“当然”“倒”这样的词语来表示调侃的语气,由此可以看出作者不是真的认为“情有可原”。当然,这是站在“成年的我”的角度来看的,如果学生能从“童年的我”的角度进行分析,认为作者当时真的认为如此,也未尝不可。言之有理即可。

设计意图:引导学生结合上下文,体会部分语句的表达效果和深层意蕴。提升学生的赏析品读运用的能力。

四、小结本节课。

五、布置作业和练习。

1.以“记忆中最难忘的人”为题仿照本文记事写人写法写一片段文。想想:现在回忆起他时的感觉与当年一起相处的感觉是否一样? 300字左右。

2.预习《老王》。

设计意图:落实巩固本节课学习目标,由阅读能力向写作能力迁移;为下节课学习做好铺垫,培养学习习惯。

欢迎评论。如果觉得喜欢有用请点赞关注后可以看到更多教学设计。

,