道家养气,仙家炼气,气者,先于天地,贯穿宇宙,诚为万物之本,今以先天之气,聚于丹田,过十二重楼,抚心灵七窍,奇经八脉,皆有文韬。

唇齿之间,一吞一吐,一俯一仰,抑扬顿挫,妙语连珠,此之慧焉!

诗,百文之祖, 文字,文化之父,文字御气飞行,天下得玲珑而不见其字,故文气熏人也。不懂炼词,不懂运句者,未得汉语之妙。

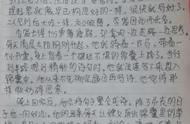

现代社会可以做古文吗?有人说,不可以,这是历史的倒退,有人说,可以,古文是现代汉语的前世,没有古文为现代汉语提供补充与支持,现代汉语是无本之木。在现代社会做古文,跟古人的古文肯定是有区别的,因为文字的时代感很强烈,一个时代有一个时代代表性的文字性格,怎样让传统的古文融入现代社会?这是一个很大的课题,阁主乃山野微斯之人,出身贫寒,一生行事素不与人同,古文曾经零零星星在社会露面,一个垂垂老朽,犹抱琵琶半遮面,羞涩得紧,好的古文,倒也雅致,若无啰嗦,晦涩,却也让人眼前一亮,古与今,新与旧,素无定论,新的东西久了会旧,旧的东西久了,搓一搓污垢,吹一吹灰尘,又焕然一新,对于文艺,创新与复古总是交替运行,百玩不厌。

古文的改革,变体,是非常复杂的,关于变体古文的理论探讨,我三十年来也是一星半点,肤浅得很,一般都是对别人作品的评论中流露出一点点心灵感悟,或者与文友的争论中偶有涉及,不是很成体系,但是这些稚嫩的文字对一个致力于文学之雅的文人还是有一些帮助。

在中国,何以谓之文也!今人曰,有韵,有图卷深邃,美目流苏,其心馥郁而称谓诗,无韵,有哲理横贯其中,让你见虎跃龙腾,心境豁达,禅而后悟,明镜有道,方谓之文,古人云,文字著于竹帛,开启后人颅中之慧,以示传道之法者,文学也,文心雕龙语,有韵谓之文,无韵谓之笔,范晔自述《后汉书》说:"文患其事尽于形,情急于藻,义牵其旨,韵移其意","政可类工巧图绩,竟无得也,手笔差易,文不拘韵故也。此乃以意为主,以文传意。

意是什么,我一生都在寻找,我们读别人的文章,就是在寻找作者的意。观点和文字格式也许不合胃口,但是对于一段文字,总是有思想的,不妨说出思想,为什么害怕别人知道你的思想呢,我们不是处在文字狱的时代,是自己用文字禁锢自己的思想,这可能就是中国式文人的悲哀,中国已经一百年不出思想大师了,这都是拜沉默所致,在学术层面,中国文人缺乏争论,更多的时候他们是在附和,敷衍,文学没有张力,没有争鸣,文坛呈现虚假的繁荣,文人成为新时代的阿q,这是一种颓废。

意是什么,我一片迷茫,是文字的堆码技术?是生活的意像解释?是思想的哲学描叙?可能兼而有之。前人有很多文字留给我们,我一翻开,就玉树琼脂,满屋流芳,一吟诵,就智慧盈注,头脑清醒。我常常羡慕别人的妙笔生花,我常常惆怅自己笔端锈迹,文思不开,我陷入无边的徘徊中,我不再拘泥于笔走龙蛇的快意,我放下浮躁,在心灵深处的顽石上刻下我成长的困惑与煎熬,意是什么?就如一盘麻辣酱牛筋,在宁静的夜晚,它是你永远的嚼头。

诗从哪里来,我也不知,湘西一个封闭的小山村,两个文盲父母,一群目不识丁的姐妹,只因一首古诗走进了一个孩子的心里,再也没有见到他出来,他迷失在诗的意境里,他已成为诗的一部分,诗人的心空,繁星满天,流水潺潺,幽兰吐馥,碧柳莺啼,诗意无处不在,一枚绿叶,一滴露水,一轮明月,令我诗意顿生。

什么是诗,一般人我不告诉他,阁主写诗三十多年,对诗具有很浓厚的感情,诗是各种文体中,最容易出轨的,如果翻车,会毁文学一代人,我将我三十年诗的道行和盘托出,希望能够救下几个,这也是我的功德。

什么是诗,有很多优秀的诗人都无法回答,搞不懂这个问题,那一碟好诗到底是如何新鲜出炉的呢?我不是诗人,我只是情绪的发泄者,情绪是我的王。我奉王命搬运文字,这不是普通的文字,它是象形文字,一字一音,以形表意,以意传声。

还好我学过肤浅的美学,在我的童年搭积木的年代我就会审美了,我用高矮胖瘦,轻重大小,来均衡我的社会视角,总之他的样子要萌萌哒,视线具有流畅的线条美。而音乐是一种难以名状的感官表达,那些线条在音乐的旋律中起舞,汇聚成音形光色的聚合体,我将它藏之于内府,我有油盐酱醋调味,还用声场气场来发酵,我不停地吐纳,酝酿,最后我将聚合体以纸和笔的劲道沿抛物线画弧。

彩虹过后,有物落在原点,有好事者拾得,重七斤八两,验之为诗, 诗者,乃精气所托,颜如脂,温如玉,内圣外王,无我相,无众生相,总之,不可说!不可说。他在空灵处产生,在圆满中寂灭,他在天空中留下馥郁,而社会已没有他的痕迹!

从刚开始的模仿古人,到后来的另立门户,写真我,写真如是,我走了很多弯路,直到今天,我依然不知诗是什么,但是,写老婆婆看得懂的诗是我的最高标准,我的诗词不合格律,经过反复吟唱,我终于理顺了音乐与美学的辩证关系,极大限度的保留诗词的原汁原味,条条框框已被我丢得七七八八,我是传统诗的守护者,同时也是传统诗的破坏者,我一直在继承与创新之间游走,怎样写诗是一个极度复杂的主题,诗是心中最美的文字。

我一直是意境的坚定追随者,诗歌如果没有意境,那文字只不过是一堆堆苍白的尸体,没有任何生气可言,是谁让白骨生肉,是谁让艺术生命更加鲜活,意境是作者的串套,只有有缘分的人才能够跌落进诗的陷阱。诗的意境是千变万化的,她在每一个人的眼里都不一样,海阔天空,包罗宇内,虽无风而自作波澜,意境是诗的性格,她只接纳对美有相同偏好的人,我常常因为意境而与诗擦肩而过,意境常常折磨我,让我不能过一个常人的生活。

诗歌的创作过程是非常复杂的,情绪的酝酿,主题的确立,诗眼的选取,意境的升华,一般要一两天时间,当然如果你运气好,七步成诗也不是不可能的,在那电光火石的一瞬间,你的思绪一跃千里,你从字库里取词堆码文字几乎就是信手拈来,诗句延绵不断,情绪遍身流淌,双唇一开一合,如天马行空,如百花绽放,你就是诗神,你就是诗仙。

诗是我表露情绪的一种方式,如果你对这段文字似曾相识,或者颇有渊源,那么每一个文字都会敲打进你的心里,在你的灵魂深处驻泊,甚至于牵引你的灵魂出窍,升华,与我的灵魂一起起舞。产生灵动,如果你对这首诗不感兴趣,那么你的诗灵不会允许我进心门。所以诗写出来了,诗的程序并没有走完,当读诗的人再走一遍诗的程序,并且准确的捕捉到当初我释放的诗灵,这时候我的文字才能够打动你心,最后做到你心似我心,

诗的得意之处在于我看到了,但是我不告诉你,让你去猜,如果你不会猜,那我也帮不了你,你就站门外边吧, 我写出来,你读懂了,就是诗,读不懂,就是废话 。所以写诗跟读诗是一个连续的过程 我写诗之前会酝酿情绪,自己假设一幅戏剧场面,然后把自己放进去,然后开始演戏,我有每一个角色的唱词。。。。。。这很重要,诗写好了,我会用各种腔调去吟读,找出音乐的感觉,修改,不断地修改,这个时候我常常把自己感动得哭。

诗一般有三难,曰,难写,难读,难评价,有时候,诗连人物和情节都没有,只有一股子长短不均的气息,和诗人咀嚼生活的情绪,如果情绪来得直,到也罢了,若是用了一点小心思,把个诗眼藏起来,莫说是芸芸众生的一般性读者,就是终身侍弄诗歌的诗痴也一时间难以搞透彻,诗歌的讲究很多,门槛也高,有一股子诗家重地,闲人免入的味道,我曾经被挡门外很久,不得其门而入,今虽窥得门襟,难免道路不熟,撞墙是常有的。

中国有悠久的诗歌史,从西周一脉传下的旧诗历经三千多年,有很丰富的文学沉淀,当然也有很多泡沫,有很多旧诗人被我批最多,诗不能与时俱进,与时代割裂,再好的馥郁也会烟消云散,曾经有人批评我,不能与民同乐,大体说的就是这个。

我是旧诗人,新诗有两种倾向我最瞧不起,一种是口水诗,废话诗,艺术来源于生活,生活就是一场流水账,也许生活没有那么多高大上,平淡得如一杯白开水,一种是遍地开花,乱造诗的镜像,令人丈二金刚摸不着头脑,这是新诗的两种极端写法,是诗人不成熟的表现,看古今中外的名人名篇,其诗路就如“床前明月光”一般清晰,没有任何人为地掩饰和附加成分,纯净是诗的本源,搞怪是艺术开始不务正业。

旧诗,我也有瞧不起的地方,形式太过保守,缺乏自由,其实格律以前中国诗坛百花齐放,形式相对自由,也有好诗流传千古。有唐一代,由守转攻,虽然霸道,却颇损内劲,如萧峰之“降龙十八掌”,至阳至刚,难免后劲不足。而孤苏慕容氏“以彼之道还施彼身”,颇为精妙,有四两拨千斤之功效,文渊阁主以为很赞。文学没有突飞猛进,她就如涓涓细流,一路仰首东去,最后渺渺如烟。文学在俗人的眼里,繁花似锦,五彩斑斓,而在智者的眼里却如一枚慈父,颇为老旧,却极富内涵。

新诗旧诗,如中国文学的两个淘气的孩子,总是互相指责,新诗骂旧诗,顽固守旧,冥顽不灵,旧诗骂新诗,数典忘祖,不务正业。中国文人又陷入了窝里斗,我一向来主张新诗向旧诗借厚重,旧诗向新诗借自由,中国诗有一个很好的开头,这中间如果运作得法,将是一份不错的基业。

我沉默已久,今天决定写一篇有关古文的论,说了一大堆,可能很多人嫌我烦,凡论者,中国式文人避之唯恐不及,写论的人,最容易露出马脚,让人看到破绽,读论的人又何尝不在一瞬间,露出自己思想解剖之下那一撮最“卑微的小”来。

我本不言,今为何言之又凿凿?若论诗之厚与薄,阁主山野猥琐之人,写三十年诗,至今连文学的门都没有入,阁主蠢呼!我的文学路还很长,晃晃悠悠,似乎没有尽头,有时我找遍天涯,都没有找到传说中的那一扇门,也许根本就没有门,文人的门永远在心中,那是一扇打不开的门!

打不开门,就回不了家,文人的家在何方?一路漂泊,一路疲惫,文字在,信仰就在,信仰是文人永远的家,家在灵魂孤独处,家在心灵凄美中。

古文与书法,国画,传统音乐,金石印刻,还有中医, 都属于传统艺术,只是适合人生经历有了一定沉淀的人揣摩,一墨浓香,七弦筝响,焚香沐浴,心神专注,一抬腕,一驻足,如老僧入定,待笔走龙蛇,刷刷有声,黑落白上,或飘如行云,或稳如磐石,三分生活气,七分文雅功,三十年不多,五十年不少,风骨犹存,圣德流芳,为二王,为颜柳,一繇一旭,一芝一素,规矩,方正,艺坛泰斗,人世楷模,祖宗留下的东西,虽也有人换得三五两银子,可是你应该看得懂世人轻蔑的眼光。

古文我首先看文眼在哪里,如果我只见到码字,看不到情绪,虽然有满目的离愁别恨,可都如枯枝败叶,缓缓随风,诗必须由情绪来推动,你只管搬运字句,情绪会为你显山露水,开枝散叶。诗难以脱离文字者,如大病初愈,虽走而不远,如暴行而衰,有心无力,古文难写,非三五日可成,区区几十字耳,可抵百万之兵,字字珠玑,慎之又慎,一下笔,妙文已成,皆因胸中有慧。

诗的语言是及度夸张的,现实生活中有的,诗人用文字保存,现实生活中没有的,诗人用语言来发酵,情绪的产生为发酵提供优良的源生菌种,通过文字的无氧呼吸,人们得到富含生物质营养的食物,在高度发达的文明社会里,人人都在使用文字,但是只有诗人是文字的营养师,为人们产生甜美的口感,和馥郁的清香。诗人甚至用文字来绘画,直接将声音转变为图像,给人以最直观的感受,诗性是一个变幻莫测的妖魔,有美的地方才会释放出它来。

阁主也是寄情于山水田园,诗词歌赋的雅客,世俗已经是污泥浊水,没有我等的容身之处,在诗的世界里才能找到自己心灵的寄托。庙堂自古繁华,却时常张牙舞爪,撕人裂骨。山崖下,茅屋一间,屋前种葵,屋后种瓜,与鸡鸭为伍,和猫狗为伴,无鸿儒喧哗,无白丁打扰,清净时老庄论道,无为时菩提参禅,游离于神鬼两界,往来于五岳仙山,陶渊明,谢灵运,开山水道场,孟浩然,王摩诘演田园诗篇。避世容易,忘情太难。

词是所有诗中最屌者,数东坡居士,一句明月夜,短松冈,令人哭断肝肠。当然还有柳永, “多情自古伤离别,更那堪,冷落清秋节!今宵酒醒何处?杨柳岸,晓风残月”被阁主喻为哀圣。

当然还有李易安,曾经总以为春夜是难得的良辰,而寂寞却常将思念的记忆划伤,令我不能捕捉到她的形状。一个人在夜,独自享受那帘转西风,黄花满地堆积,一个人的夜,无处寻寻觅觅,浮生冷冷清清,纵有三两个旧时相识,怎敌它颠沛又流离,愿将心思附玲珑,伴她天涯千里。愿将心思附花期,明早开满天际。她在钟鼓楼上听风雨,那雨打芭蕉,风吹帘动,雁常过,心常殇,黄花满地,惨惨戚戚,一苑梧桐,害怕点点滴滴,独自怎生得黑,一个愁字说不出口,守着窗儿,最难将息。困倒围城中,正襟危坐,那月无尘,丝滑如乳,你已不在,风冷香凝,痴志不消,妄等海枯,等石烂,等天长地久。在那江南,风雨,黄昏后,小女孩儿拿云板低唱,寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚,文字的组合若是吐纳得当,的确有惊天地,泣鬼神的功效,一曲声声慢,一首离人歌,把阁主拉回花前月下,卿卿我我的年代,然时光变换,那人已去,酒冷风清,为何明月不照我,令我心神具粹。文字之细腻,情感之丰富,把宋词的高度拔高到极致。

文字本无言,情绪乱我心。领汉语之牌照者,乃宋人耳,你我学文字,当以宋人为模本,体会文字的微末精要之技,浓饱墨,注虬力于笔端,方可写意。

中国古文渊源很广, 起源于西周诗经,经先秦诸子散文,到两汉辞赋,乐府诗,到魏晋骈文,自有唐以来,古体诗告一段落,宣告中国格律诗时代的到来,两宋时期国势偏弱,然经济高涨,文学艺术繁盛,词自诗中起步,独立门户,吟唱不及五百年,竟然不知所踪,明清虽有小说,但是白话文兴起,古文嘎然而止。五四时候,有人要废古文,未及百年,又见古文兴起,阁主笑看三千年古文传统,先无律后有律,可谓有始无终,古文有人写,无人读,国祚垂泪!

律,被很多学古文的人奉为经典,阁主对律一直很谨慎, 格律这东西你可以用,也可以不用,我最恨有人拿格律去攻击别人的作品,说不符合这不符合那的。

中国人喜欢抱残守缺,老祖宗有一条裹脚布,又臭又长。传了三千年了,不舍得丢弃,还说是中国人就该有这样一条裹脚布,没有这条裹脚布就不是正宗中国人,真是无奈之忧。

佛初来中国,上层人可修习,难以为继,后佛说,人皆有佛性,人人都可以成佛,佛法大盛,中国文学不可以靠几个文学泰斗维持,人人皆可以写诗词,诗词才能大行其道,只有迂腐的人才会自废宗庙。

作为诗人,音律美学这是基础,成词的时候就自然上韵了,这是诗词的基本路径,韵能使诗词变得优美,地球人都知道,可是意景已经出来了,你却要用格律去核对这就是上裹脚布,一加一等于二是宇宙恒古不变的真理,格律你不能证明绝对正确,却要用他去检验,何其荒谬。

一个词人要写一首诗词,表达胸中淤积的情感,我想只有词人自己知道要用哪些字,要用几个字,跟一千年前创立词牌的词主没有一毛钱关系,诗词是自己的事,与他人无关,所以你是自由的,毫无拘束的创作,当然这跟人的喜好有关,跟对错无关,这事关文艺理论,有很大争议,我只是说说罢了,不要当真。

诗词应以美为第一要素,如果因用平仄,韵,偶,而不美,则是画蛇添足,如果不用平仄,韵,偶,而美之,则乃天作之合,平仄之流后人应择人而用,择诗而用,不可一味强求,你会说,我用之则一定显美,其实不然,阁主以为,诗若不美,可能是不曾用律,诗若美兮,则与用律何干?为古文者,不可偏于一隅,纵观中国3000年诗歌传统,先无律,后有律,无律有律均见其美,阁主不着一物,不拘于形,却极方正,化外之言,不足为虑。

格律,韵调,平仄,等等本就不应该作为诗词的核心价值观出现,诗词的核心价值在于词的内容本身与读者所产生的共鸣,从而使人的思想升华到另一层境界,没有里面的肉光用外表条条框框去评价从而产生争仪,同时过份强调格律也不利于诗词的传承,现在年轻人叛逆性很重,过分的限制会使下一代远离诗词,这才真正是中国诗词的悲哀。

词是灵动的精灵,格律是撒旦和魔鬼。词人写词时情绪的酝酿为第一,至于韵只不过是顺手牵羊,平仄是画蛇添足,严守格律的人,写不出一句好词,批判别人的作品头头是道,一切都是本末倒置,画条条框框,禁锢思想,培养庸才。打破格律,还原文章之本来面目,开中国古文清新之风,舍我其谁。

我的诗已经超出了古典诗的体列,旧诗看见我的尾巴,新诗看见我的额头,我成为了不伦不类的怪物,没有关系的,诗是什么样子,没有人说得明白,所有人都是在盲人摸象,摸得越多,诗的感觉越真实。要真实的接近诗的意境很难,通常,社会苦于没有好的艺术,而好的艺术却感觉没有栽培的土壤,中国社会一直在等待,等待一个苏醒的春天。

有没有一个诗人曾经想过,中国旧诗和新诗的未来是什么样子,老死不相往来吗,如果诗人没有考虑这个问题,那么这人对诗是没有感觉的,称他为诗人有一些勉强,如果有人要在新诗和旧诗之间搭一座桥,那么新诗可以看到历史的光华,旧诗可以看到时代的气息,诗是可以互相融入的,我一直在做这个看似天方夜谭的事情,虽然泼冷水的很多,但我矢志不渝,如果一个时代需要这样的傻子,那么阁主会对中国说,我愿意。

作者简介:文渊阁主,原名彭根强 湖南常德人,73年生,草根,屌丝,一根葱,在深圳打工二十年,一生致力于旧诗改革,著有中国变体诗集。